南海トラフ地震も想定、津波から家族を守るために知っておきたい全知識

「その日」は必ず来る?津波と地震は突然襲います。太平洋沿岸の住民が知っておくべき最新避難法と科学的根拠、そして生き延びるための日常の備えについて徹底解説!

7月5日、日本に何が起こる?印象深い予言10選

Contents

- 1 2025年7月5日に何が起こるのか?

- 2 日本での大地震の可能性とその影響

- 3 たつき諒の予言とは何か

- 4 津波のリスクと避難方法

- 5 科学的根拠と地震予知の現状

- 6 分かりやすい防災対策のポイント

- 7 特定の日付に関する都市伝説

- 8 過去の大災害とその教訓

- 9 社会の関心が高まる理由

- 10 予知夢やデマについての見解

- 11 気象庁の発表とそれに対する反応

- 12 留意すべき事前準備と行動

- 13 津波警報について知っておくべきこと

- 14 どこまで津波が来るのか?

- 15 逃げるべき安全な場所

- 16 人々の行動と防災取り組み

- 17 SNSやメディアの役割

- 18 旅行中の防災準備

- 19 本当に知るべきことは何か

- 20 不安を和らげるためにできること

- 21 今後の情報収集についての提案

- 22 Q&A:2025年7月5日、よくある疑問とその答え

- 23 体験談:あの日、備えが命を守った

2025年7月5日に何が起こるのか?

近年、インターネットやSNSを中心に「2025年7月5日に日本で大きな出来事が起きるのでは?」という声が急速に広まりつつあります。

特に地震や津波といった自然災害への懸念が大きく、「南海トラフ地震の発生日になるのではないか」や「首都圏に壊滅的な被害をもたらすのでは」など、さまざまな推測や不安が渦巻いています。

こうした噂の背景には有名な予言漫画や、テレビ・YouTubeで取り上げられた都市伝説、SNS上の体験談が複雑に絡み合っています。

実際にこの日を巡って、どのような予言や警告が語られているのか――情報の出どころや信憑性、そして何を根拠に「危ない日」とされているのかを徹底的に解説します。

日本は世界有数の地震大国であり、多くの人が日々「次の大地震はいつ来るのか」という不安を抱えています。

2025年7月5日が取りざたされるのも、そうした社会不安の土壌があるからこそ。具体的に、どんな“予言”が広まっているのか、一つ一つ見ていきましょう。

日本での大地震の可能性とその影響

まず、科学的にも指摘されている通り、日本列島は複数のプレートが重なり合う“地震の巣”です。

近年は南海トラフ地震、首都直下型地震、日本海溝沿いの地震など、各地で「いつ発生してもおかしくない」とされる大規模地震が警告されています。

2025年7月5日に大地震が起きる、という話題は、たつき諒氏による予知夢漫画を発端に広まりましたが、気象庁や専門家が「この日に地震が起きる」と断定しているわけではありません。

それでも、「地震は必ず来る」という前提で生活するのが日本人の宿命と言えるでしょう。

仮にこの日に大地震が起きた場合、最も懸念されるのは都市部の被害です。

高層ビルが密集する首都圏では、地震動や火災、帰宅困難者の発生など、交通網や物流の麻痺によって社会機能が長期間マヒする恐れがあります。

さらに、津波被害が想定される太平洋沿岸部では、数十万~数百万人規模での避難が必要となるシナリオも現実的に想定されています。

このような状況下では、医療機関や災害拠点病院も機能停止に陥りやすく、救助や物資支援にも大きな遅れが生じるでしょう。

実際に、2011年の東日本大震災の際も、津波による浸水と地震による建物倒壊が複合的に発生したことで、想定を超える被害が出たことを忘れてはいけません。

特に首都圏や東海・近畿・四国など人口密集地域では、一人ひとりが「明日は我が身」と考え、防災意識を高めておく必要があります。

たつき諒の予言とは何か

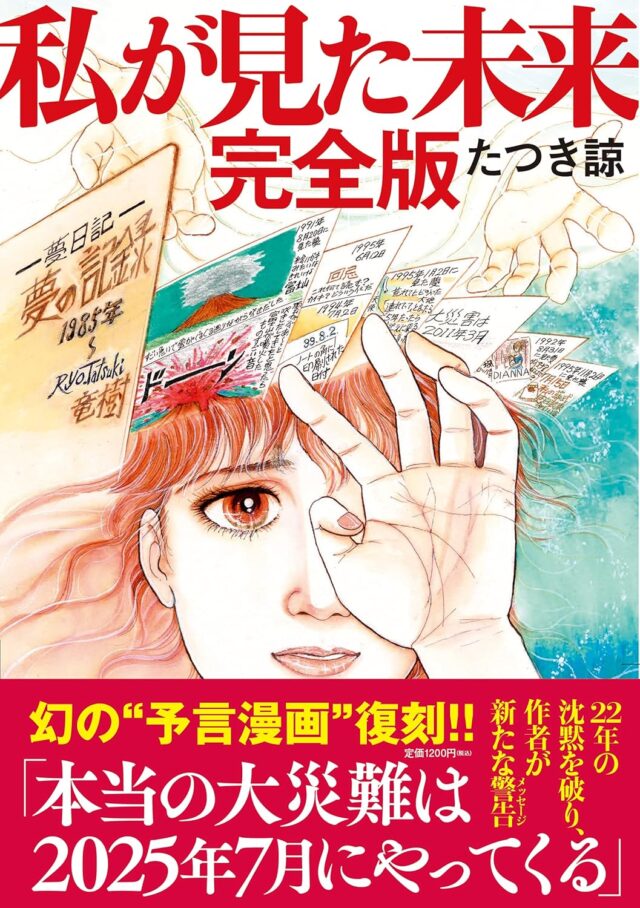

2025年7月5日を象徴する都市伝説の発端となったのは、漫画家・たつき諒さんの予知夢を描いた作品『私が見た未来』です。

この作品では、作者自身が見た夢を日記のように記録して漫画に落とし込んでおり、なかでも「2011年3月に大災害が起きる」という予知が実際に東日本大震災を当てた――として再注目を浴びました。

このことが広まったことで、たつき諒さんの新たな夢として「2025年7月5日に再び大きな災害が来る」という記述がSNSやYouTubeなどで拡散され始めます。

本人はあくまで「自分は予言者ではなく、夢を描いているだけ」と語っていますが、現実の大災害と一致した事実により、多くの人が「また当たるのでは?」と感じるのも無理はありません。

さらに、近年出版された『私が見た未来 完全版』には未発表だった新たな夢や日付が加筆され、「2025年7月5日」の話題が再燃。これに便乗する形で、さまざまなオカルト系YouTuberや都市伝説系サイトがこぞってこの日を“要警戒日”として取り上げています。

ただし、現実に災害が起きる根拠が示されたことは一度もありません。漫画や予知夢はあくまで創作であること、冷静に事実と向き合う重要性を忘れないでください。

津波のリスクと避難方法

日本は世界的に見ても地震と津波の発生頻度が非常に高い国であり、とくに太平洋沿岸の地域では、常に津波リスクと隣り合わせで暮らしています。

もし南海トラフ地震や、過去に例のないような大規模な海溝型地震が発生した場合、津波による被害は想像を絶するものとなるでしょう。

たとえば、過去の東日本大震災や明治三陸地震などの歴史的な大津波では、わずか地震発生から数分~数十分で津波が到達し、多くの人が逃げ遅れてしまいました。

津波の高さは通常の波とはまったく比較にならず、数メートルからときには10メートル、地域によってはそれ以上に達したことも記録されています。

また、津波が河川を逆流したり、低地や内陸部に入り込んだ例もあり、内陸数キロまで住宅や施設が浸水したケースも決して珍しくありません。

このため、津波警報や注意報が発令された場合には「とにかく一刻も早く、そしてできる限り高い場所に逃げる」ことが、命を守る最大の鉄則です。

特に海岸沿いや低地の住民は、最寄りの津波避難ビルや避難タワー、地元で指定された高台の避難場所を事前に確認し、家族や地域で避難ルートや集合場所を何度も確認・共有しておく必要があります。

家族の中に高齢者や足の不自由な人、小さなお子さんがいる場合は、「誰がサポートするか」「どのルートが安全か」など具体的なケース別シミュレーションを重ねることも大切です。

さらに、年に数回は防災訓練を行い、昼・夜や悪天候などさまざまな状況を想定して繰り返し練習しておくことで、いざという時にも冷静な行動がとれるようになります。

また、夜間や雨・台風など悪天候下での避難は一層難しくなりますので、普段から懐中電灯やヘルメット、携帯ラジオ、電池やモバイルバッテリー、非常用の飲食料、常備薬、ホイッスルや防寒具などを「非常持出袋」にまとめておき、すぐ持ち出せる場所に備えておくことが欠かせません。

学校や職場でも必ず避難経路や避難階段の場所、非常口の位置などを把握し、「誰とどこで合流するか」「何を持ち出すか」をシミュレーションしておくと安心です。

観光や出張などで知らない土地に滞在するときも、宿泊先の非常口や地域のハザードマップを確認する習慣を身につけましょう。

科学的根拠と地震予知の現状

地震予知は、世界中の地球科学者や地震学者が長年取り組んでいる壮大な課題ですが、現代の科学技術をもってしても「何月何日にどこでどれくらいの規模の地震が起こる」と正確に断定することは今のところできません。

地震発生の前兆現象として、たとえば微小地震の増加や地殻変動、地下水位の変化、動物の異常行動などが研究されていますが、これらの現象と大地震の発生を直接結びつける科学的根拠はいまだ十分ではありません。

気象庁や地震研究機関も「現時点で特定の日付を予知できる明確な根拠は存在しない」と公式に発表し続けています。

一方で、日本列島は“常時活動エリア”として、年間2,000回以上もの有感地震が観測されており、南海トラフや首都直下型など大規模地震のリスクは常に存在しています。

そのため「地震や津波はいつでも起こりうる」という前提で、防災対策や地域の備えを進めることの重要性が、専門家や自治体からも繰り返し呼びかけられています。

もしもSNSや噂話で「この日に大地震が来る」と聞いた場合は、必ず公式な発表や複数の情報源に目を通し、科学的な視点で冷静に判断する習慣が重要です。

また、最新の研究や技術の進歩により、地震発生直後に数秒から数十秒先の揺れを知らせる「緊急地震速報」や、津波発生時に即座に警報が届くシステムも整備されています。

こうした情報ツールを上手に活用することも、日々の安心につながります。

分かりやすい防災対策のポイント

・家族全員で最寄りの避難所や避難経路、集合場所を必ず確認しておく。

・非常用持ち出し袋には、飲料水・保存食・懐中電灯・モバイルバッテリー・救急セット・マスク・現金などを常備。

・毎年、季節ごとに防災グッズを見直し、「何が不足しているか?」を確認。

・自宅や職場、学校で家具の固定や転倒防止措置を徹底し、ガラス飛散防止フィルムなども活用。

・地域の防災訓練や避難訓練には必ず参加し、顔見知りを増やしておく。

・高齢者や乳幼児、ペットがいる家庭は、そのための特別な備えや配慮を忘れずに。

・「連絡がつかなくなった場合はどうするか?」など、連絡手段のルール決めも大切。

これらの基本的な備えを習慣化しておくことで、突然の災害時にも冷静に行動でき、家族や自分の命を守る力が高まります。

運命の日:7月5日の特別な意味

日本人にとって「特定の日付」に神秘的な意味や特別な予感を重ねる文化は、古来より脈々と受け継がれてきました。

たとえば陰陽道や干支、旧暦行事、あるいはノストラダムスの大予言(1999年7月)や「2012年人類滅亡説」など、時代ごとにさまざまな“運命の日”が語られてきました。

2025年7月5日も、たつき諒氏の作品やSNSによる情報拡散の影響で、「何かが起こる日」として一躍現代の都市伝説となり、多くの人の関心を集めています。

こうした現象が生まれる背景には、先の見えない社会情勢、過去の大震災の記憶、不安や恐怖を共有しやすくなったSNSやネットの進化、そして人々の「何か特別な日には大きな出来事が起こるかもしれない」という潜在的な心理があります。

特定の日付が節目となって“変化や災厄”を無意識に意識し、それが都市伝説の“尾ひれ”をどんどん増やしていく――これはまさに現代日本社会の情報環境やメディア構造が生み出した現象ともいえるでしょう。

実際には、特定の日に大災害がピンポイントで起きる確率はきわめて低いにも関わらず、噂や不安が独り歩きして社会現象になる…この流れにどう向き合うかは、私たち全員の「情報リテラシー」と冷静な判断力が問われているのです。

特定の日付に関する都市伝説

日本では、これまでにも「1999年7月」「2012年12月21日」など、いわゆる“終末予言”や“災厄の日”が何度も社会的話題になってきました。

これらは必ずしも悪意あるデマとは限らず、メディアやエンタメ、出版、SNSによる拡散が複雑に絡み合って、多くの人の記憶や空気感に残ります。

もともと一部のオカルトファンや都市伝説マニアの間で語られていた話題が、SNSやYouTubeで一気に拡散され、その後テレビや週刊誌、まとめサイトなどで特集される――こうして“いつの間にか常識”のように扱われることも珍しくありません。

2025年7月5日の場合も、たつき諒氏の漫画や発言の一部がSNSで取り上げられ、さまざまな憶測や解釈が生まれた後、ネットニュースや雑誌記事で繰り返し引用されることで、根拠のあいまいな“定説”ができあがる過程がありました。

しかし実際には、どんなに信じたくなる噂やエピソードでも、「それは本当に科学的・公式な根拠があるのか?」と冷静に立ち止まることが大切です。

どんな時代も、情報の正しさを自分で調べ、安易に流されない姿勢が不安を小さくし、心の余裕を生み出します。

過去の大災害とその教訓

阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震、さらには近年増えている豪雨災害など、日本は世界有数の「災害大国」として多くの大規模災害を経験してきました。

どの災害も、発生直後には「もし備えていたら」「もっと早く正しい情報を知っていれば」「家族や近隣と連携できていれば」という後悔の声が必ず残ります。

しかし、過去の教訓から分かるのは、「日頃の備え」と「正しい知識の共有」「普段からの地域や家族のつながり」が被害を最小限に抑える唯一の方法だということです。

たとえば阪神淡路大震災では、家具や家電の転倒・ガラスの飛散対策が生死を分けた例が多くありましたし、東日本大震災では「すぐ高台に逃げる」「地域の人同士で声をかけ合う」といったシンプルな行動が命を救ったケースがたくさんありました。

災害は予知できませんが、「もしも」に備える工夫や家族・地域の協力体制は必ず作ることができます。

これが過去の被災地が私たちに残してくれた一番大きな財産です。

社会の関心が高まる理由

現代社会は、インターネットやスマートフォンの普及によって、個人の体験談やデマ、うわさ話も一気に拡散されるようになりました。

特に恐怖や不安をかき立てる内容はバズりやすく、誰もが「怖い」と感じた瞬間にシェアボタンを押しやすくなっています。

YouTube、X(旧Twitter)、TikTok、まとめサイトなど、さまざまなメディアが同じ話題を繰り返し取り上げることで、「本当に起きるかもしれない」という空気が作られてしまうのです。

こうした環境下で私たちが身につけたいのは、「情報の真偽を見極める力」と「不安に流されず、自分で考える習慣」です。

たとえば気象庁や自治体の発表、科学者や専門家のコメントに必ず目を通し、一度は調べる癖をつけましょう。

自分が見聞きした情報が“事実”なのか“噂”なのかを区別できれば、たとえどんな大きな話題が拡散されても、冷静さを保ちやすくなります。

実際に何が起こるかのレビューと解説

結論として、2025年7月5日に「確定的に何かが起きる」と言える科学的根拠や公式発表は現在のところ存在しません。

たつき諒氏の予知夢や噂話が広まる背景には、東日本大震災以降、社会全体が大きな不安や漠然とした“次の災害”への恐怖感を持ち続けていることや、SNSによる情報拡散スピードの速さ、ネットリテラシーの課題も大きく影響しています。

「不安な空気」や「デマの連鎖」に巻き込まれるのではなく、自分で複数の情報をチェックし、公式情報をもとに冷静に受け止める姿勢が今後ますます重要になります。

予知夢やデマについての見解

日本文化において、予知夢や霊的な話は非常に根強く存在し、古くは平安時代や江戸時代の文献・逸話にも「夢による予知」や「不思議な啓示」が登場します。

今も民話や都市伝説、TV番組や書籍など、身近な話題として親しまれています。

しかし現代の科学的な観点から見ると、「夢が現実になる」ことを客観的に証明できた事例は存在していません。

人の脳が持つ“予測力”や“直感”が偶然的に現実と重なることはありますが、それが大災害や特定の日付の出来事と一致するのは極めて稀です。

SNSやネット記事で拡散される「大災難が来る」という情報も、よくよく調べてみると出所が曖昧だったり、昔の噂や都市伝説がアレンジされたものだったりします。

特に誰かの“夢”や“予感”が大規模に話題となるときは、一度立ち止まり、「この情報はどこから来たのか」「誰が発信したのか」「根拠となるデータや証拠はあるのか」をしっかり確認する習慣が大切です。

不安な気持ちが強くなると、「自分も信じてしまうかも…」と感じがちですが、そんな時こそ家族や友人と一緒に情報をシェアしながら、“正しい情報を見極める目”を養いましょう。

「なんとなく心配だから」と受け身で流されてしまうよりも、調べて考えて判断することで、不安が安心へと変わります。

気象庁の発表とそれに対する反応

気象庁は、「現時点で2025年7月5日に関する特別な警報や公式発表は行っていない」と明言しています。

日本の地震予知技術や津波観測システムは世界でもトップクラスですが、それでも「何月何日にどこで大地震が起きる」とピンポイントで予測することは現状の科学ではできません。

近年ではSNSや動画サイトを中心に“○月○日に大地震が発生する”というような情報が出回ることも多いですが、実際にはその多くが噂や都市伝説、あるいはエンタメ的な話題です。

一部のニュースやネットの噂が先行して大きく拡散していますが、現実に「何月何日に地震が起きる」と断言できるものはありません。

大切なのは、“公式な情報”にしっかり目を通すこと。

今後も公式発表や自治体の情報には常に注意を払い、SNSで流れてきた内容は必ず事実確認をしてください。

もしも新たな観測結果や異常データが見つかった場合、気象庁や専門機関から必ず正規のチャンネルを通じて発表されます。

噂に振り回されず、科学的根拠と現実的な視点をもって冷静に行動しましょう。

留意すべき事前準備と行動

「不安なときこそ、備えを見直す」――これはどんな時代にも変わらない防災の基本です。

家族や職場・学校での連絡体制や避難経路、持ち出し品の再点検をしておくことが、いざという時の安心につながります。

・家族同士で連絡が取れない場合の集合場所や、伝言ダイヤル・安否確認サービスの使い方を家族みんなで確認しておく。

・非常持ち出し袋には、季節用品(夏は熱中症対策グッズ、冬は防寒具やカイロ)、マスクや消毒液、スマートフォン用の予備バッテリーや充電ケーブルなども必ず追加しておく。

・自治体が設置している避難場所の標識や、町内会の掲示板・回覧板の最新情報をチェックし、普段から道順や避難所の開放状況を確認しておく。

また、防災アプリやハザードマップの活用は今や必須の時代。スマートフォンにインストールしておくことで、緊急速報や最新の災害情報をリアルタイムで受け取ることができます。

ハザードマップはWeb上でも簡単に見られるため、出かける前や帰省先・旅行先などでも事前にリスクを確認しておくと、さらに安心です。

防災の備えに“やりすぎ”はありません。小さな不安を「具体的な準備」へと変えて、落ち着いた毎日を送れるよう、日頃から心がけていきましょう。

全国各地の影響と適切な対応策

津波警報について知っておくべきこと

津波警報が発表されたとき、最も大切なのは「ためらわずに速やかに避難を始めること」です。

津波は発生から到達までの時間が非常に短いケースも多く、迷っている間に逃げ遅れる危険性があります。

警報はテレビ、ラジオ、スマホの緊急速報、エリアメール、防災無線、屋外スピーカー、防災行政無線、地域の防災アプリ、インターネットの速報、町内放送など、多様な手段で通知されます。

夜間や雨天、休日や旅行先であっても、警報が鳴ったら状況を問わず必ず最寄りの高台や津波避難ビルに向かいましょう。

事前に避難場所を家族で話し合い、昼間・夜間、晴天・悪天候すべてを想定してシミュレーションしておくことが、いざというときの迅速な行動につながります。

「津波てんでんこ」という言葉をご存じでしょうか。

これは「家族や他人を待たず、とにかく自分の命を守る行動をとるべき」という、三陸地方の長い津波伝承の中から生まれた知恵です。

過去の津波では「家族を探しに戻った」「自宅の様子を見に行った」などの理由で逃げ遅れ、命を落とすケースが多数ありました。

そのため、警報が出たらまず自分の命を守るために即座に避難し、互いに安否を後で確認するという姿勢が重要です。

避難時に家族や近隣の方と連絡が取れなくても、ためらわず避難行動を最優先にしてください。

また、警報が解除されるまでは絶対に海岸や川、港湾、河口部に近づかず、自治体や気象庁などから「安全宣言」が出るまでは避難所や高台、津波避難ビルで過ごしましょう。

たとえ波が引いたように見えても、第二波、第三波とさらに大きな津波が襲うことが多く、早く戻ろうとする行動は非常に危険です。

特に川沿いや海から離れた場所でも、津波が河川を逆流して被害を及ぼす場合があるので、「海から遠いから大丈夫」と思い込まず、最新の警報・情報に必ず従ってください。

警報のたびに避難するのは一見大変に思えますが、「念のための避難」が自分と家族の命を救う最大のポイントです。

仮に結果的に津波が来なかったとしても、「避難して無駄だった」と感じる必要は全くありません。

「今回は何もなかったから次も大丈夫」と油断せず、どんな小さな警報でも必ず行動に移す習慣をつけておくことで、いざという時の命綱となります。

防災バッグや持ち物リスト、避難ルートの確認も、日常的に家族や職場・学校で話し合い、定期的に見直しておくとより安心です。

どこまで津波が来るのか?

津波の到達範囲は、実際に経験したことがないと想像しきれないほど広範囲に及ぶ場合があります。

2011年の東日本大震災では、宮城や岩手の平野部を中心に最大約5kmもの内陸まで津波が押し寄せ、海からかなり離れた場所や「この距離なら絶対に安全」と考えられていた地域まで甚大な被害が及びました。

また、同じ町内でも地形や地盤の高さ、河川や運河の存在、さらには防潮堤や堤防の有無、道路や建物の配置によっても津波の進行ルートや被害の規模が大きく変わることがわかっています。

特に川沿い・運河沿いのエリアや、埋立地、人工島などは津波が想定以上に入り込みやすいため、油断は禁物です。

海岸から離れているからといって安心してはいけません。

河口や低地、川沿い、内陸の盆地状になっている場所でも、津波が川を逆流したり、地下を通って思わぬところから水が溢れ出すことも報告されています。

こうした特殊なケースでは「過去に津波の経験がない地域」でも被害を受ける可能性があります。

行政や自治体が発行している最新のハザードマップを必ず確認し、自宅や職場、学校が津波浸水想定区域や危険エリアに入っていないかを定期的にチェックしましょう。

家族や同僚ともマップを共有し、「どの方向から水が来るのか」「どこに避難するのが最も安全か」を繰り返し話し合っておくことも重要です。

さらに、津波は第一波が一番大きいとは限りません。

実際には第二波・第三波といった後続の波の方が高くなる、あるいは繰り返し大きな波が押し寄せるパターンが珍しくありません。

そのため、一度避難しても決して気を緩めず、警報解除や自治体からの安全確認情報が出るまでは、できるだけ高くて安全な場所で過ごすよう心がけてください。

場合によっては避難生活が数時間から丸一日以上続くこともありますので、飲み水や軽食、スマートフォンのバッテリーなども備えておくと安心です。

過去の津波被害地では「まさか自分の家が浸水するとは思わなかった」「想定よりも水位が一気に上がった」などの証言が多数あります。

常に最悪のケースを想定して早めに避難することが、自分や大切な人の命を守るための最も有効な方法です。

気象庁や自治体の最新の津波予測情報にも日頃から目を通し、家族みんなで“津波の本当の怖さ”について正しく知識を共有しましょう。

逃げるべき安全な場所

津波からの避難で最も重要なのは「できるだけ早く・できるだけ高く」を合言葉に行動することです。

これは単なる標語ではなく、これまでの数々の災害経験から導き出された、生死を分ける鉄則です。

とにかく一刻も早く高台へ、または自治体が指定する津波避難ビル・高層建物へ「垂直避難」を目指してください。

近年では、津波避難タワーや山間部への避難路が新設される地域も増え、夜間や雨天時にも迷わずにたどり着けるような標識やライトアップなどの工夫も進んでいます。

避難場所選びのポイントは、「海岸から距離がある」「標高が高い」「建物が堅牢である」ことです。

避難ビルの場合は原則3階以上へ移動し、万一建物が開いていなくても周囲の塀や屋上など、より高い場所へ向かいましょう。

可能であれば昼夜・晴天・雨天のすべての条件で、家族で避難経路を実際に歩いておくのがおすすめです。

「もしも真っ暗な夜に避難したら?」「大雨の時はどこを通るのが安全?」といった現実的なシミュレーションが、いざという時の混乱を防ぎます。

また、避難ルートは一本だけでなく、必ず複数の経路を準備し、家族みんなで共有しておくことが大切です。

地震や津波で道路がふさがった場合、どのルートなら別の高台へ行けるか、地図を見ながら確認しておくと安心です。

避難中はパニックが起こりやすいため、日頃から「どこで合流するか」「誰が誰をサポートするか」など、家族や近隣住民との役割分担も話し合っておきましょう。

特に小さなお子さんや高齢者がいる場合は、途中で一時的に身を寄せられる施設や、公園・広場などの安全な場所も候補に加えておくと良いです。

障害がある方や高齢者、乳幼児がいる家庭では、自力での避難が難しいケースもあるため、普段から近隣住民や自治会と「見守り支援」の体制を話し合い、ヘルプカードや緊急連絡先を携帯する習慣をつけておきましょう。

マンションや団地など集合住宅の場合、管理組合で防災マニュアルを作成し、お互いの住戸を確認し合うことで支援がスムーズになります。

災害弱者を地域全体でサポートする仕組みづくりが、命を守る最大の備えとなります。

避難時には、慌てて転倒したりケガをしないよう、必ず歩きやすい靴や動きやすい服装を選びましょう。

持ち出し用のバッグはリュック型にし、両手が空くように工夫するのが理想的です。

最低限の飲み水・非常食・懐中電灯・携帯ラジオ・モバイルバッテリー・常備薬などをまとめておき、定期的に中身をチェックしておくことで、いざという時に慌てずに済みます。

家族で「何を持って逃げるか」「どこで待ち合わせるか」のシミュレーションを何度も行い、繰り返し確認しておくことで、防災意識も自然と高まります。

このように、事前の準備と地域・家族ぐるみの協力体制があれば、津波発生時の避難行動が格段に安全かつ確実なものとなります。

「自分の命を守る行動は、家族や地域全体を守ることにつながる」という意識を持ち、日頃から訓練や準備を重ねておきましょう。

未来を見据えた防災意識の重要性

人々の行動と防災取り組み

大きな災害が発生すると、地域コミュニティでの防災訓練や自主防災組織の活動がこれまで以上に活発化しやすくなります。

こうした活動は、普段からの近所付き合いやコミュニケーションの機会を増やすと同時に、いざという時にスムーズに連携がとれる環境づくりにもつながります。

実際に、大きな災害の直後には「ご近所の協力で命が助かった」「地域で声を掛け合いながら避難できた」といったエピソードが多く報告されています。

防災訓練は自治体主催のものだけでなく、町内会や自治会、学校や企業単位で行われることも多く、内容も実践的な避難訓練から消火器の使い方、応急手当講習、災害用伝言ダイヤルの練習など多岐にわたります。

また、安否確認のための連絡網づくりやLINEグループの開設、防災マップや避難所一覧をまとめて配布するなど、情報共有の工夫も各地で進んでいます。

町内会単位での食料や水、簡易トイレなどの備蓄品の確保・管理、マンション住民での自発的な避難訓練や、防災委員の設置など、日常生活の中に「備え」を組み込む工夫が増えてきました。

特に小さな子どもや高齢者、体が不自由な方、ペットがいるご家庭では、地域のサポートや見守り体制が命綱となります。

実際に、平時から「どの家にどんな人が住んでいるか」「誰がどこに避難する予定か」を情報共有しておくだけで、災害時の対応スピードが格段に向上します。

近年では「防災士」や「災害ボランティアリーダー」など、専門知識を持つ人材の育成や資格取得も広がっています。

こうした人たちが中心となり、地域ぐるみで防災力を高めるための講習会やワークショップ、災害時の役割分担訓練などが各地で行われるようになりました。

中には防災アプリを活用し、地域住民どうしが安否情報をリアルタイムで共有できる仕組みを整備する自治体も増えています。

また、近所での声掛け運動や、子どもたちが防災意識を自然に身につけられるような学校の取り組み、防災イベント、体験型キャンプなども盛んです。

こうした活動が根付くことで、地域全体が「災害に強いコミュニティ」となり、いざという時の不安や孤立を防ぐ大きな力となります。

SNSやメディアの役割

災害発生時、私たちはテレビやラジオといった従来のメディアだけでなく、SNS(X、LINE、Facebook、Instagramなど)や自治体の公式アプリ、防災アプリなど、さまざまなデジタルツールからもリアルタイムの情報を手に入れることができます。

とくに地震や津波、台風など突発的な災害時には、現地の状況や避難所の開設状況、被害情報、自治体からの最新アナウンスがSNS経由で瞬時に拡散されるケースも増えています。

ネットを使えば、離れた場所の親戚や知人ともすぐに連絡が取れるため、多くの人がスマートフォンを防災グッズの一つと考えるようになりました。

ただし、こうした利便性の一方で、SNSやネット上には誤情報やフェイクニュース、根拠のない噂話も同じスピードで拡散しやすいというリスクがあります。

災害時には特に「人々の不安や焦り」が拡大しやすく、「デマを信じてしまい二次災害につながった」「正しい避難ルートが伝わらなかった」などの実例も過去に少なくありませんでした。

そのため、SNSで流れてきた情報をそのまま信じるのではなく、必ず気象庁や自治体、NHKなど信頼できる公式発表や報道機関の内容を照らし合わせてチェックしましょう。

複数の情報源を横断的に参照するクセをつけることが、フェイクニュース対策の第一歩です。

また、緊急時にはインターネット回線が混雑し、SNSやウェブサイトがつながりにくくなる場合もあります。

そのような時のために、家族で「情報取得の方法を複数持っておく」ことも大切です。

たとえば、ラジオ、防災無線、地域の掲示板、自治体からの紙の広報などアナログな情報源も普段からチェックしておくことで、非常時でも確実に大切な情報を受け取れる環境を整えておきましょう。

家族やグループで安否確認を行う方法も事前に決めておき、LINEグループや伝言ダイヤル、メールやショートメッセージ、または避難所の掲示板など、複数の手段を準備しておくことが安心につながります。

日頃から防災に関する正しい知識や体験談をSNSで発信したり、役立つ防災情報や実際に使えるハウツーをシェアすることも、社会全体の防災意識や備えの向上につながります。

SNSやYouTube、ブログなどを活用して「自分が学んだこと」「地域の防災訓練の様子」「災害時に役立ったこと・困ったこと」などを発信することで、多くの人にとっての生きた教訓となり、ネット上で助け合いの輪が広がる効果もあります。

また、普段から気象庁や自治体の公式SNSアカウントをフォローしておくことで、平常時にも気象警報や災害情報、防災アドバイスを受け取ることができ、いざという時の情報取得にも役立ちます。

このように、SNSや各種メディアの特性を理解し、正しい情報を見極めながら上手に活用していくことが、現代の防災には欠かせないポイントです。

旅行中の防災準備

旅先でも「万が一」に備えることは、これからの時代にとても大切です。

日本は全国どこでも地震や豪雨、土砂災害のリスクがあります。ホテルや旅館に到着した際には、部屋の案内とともに必ず非常口や非常階段、各階の避難経路図を確認しておきましょう。

非常口はドアの前に案内表示があることも多いですが、夜間や停電時にも迷わず避難できるように、明るいうちに一度ルートを歩いてみるのがおすすめです。

また、訪問先の自治体のホームページや観光案内所で、最新のハザードマップをチェックするのも有効です。

海や川、山が近い地域では、津波や洪水、土砂崩れの危険区域がどこにあるか事前に調べておきましょう。

旅行先で災害が発生した場合、地元住民に比べて土地勘がない分、素早い判断が求められます。

気象情報や自治体からの警報アラートにも常に注意しておく習慣をつけましょう。

旅行カバンには、必ず小型の懐中電灯やLEDライト、携帯ラジオ、モバイルバッテリー(できれば2台以上)、簡単に食べられる非常食や小分けの飲み物を用意しておくと、突然の災害時にも安心です。

長期旅行や海外旅行では、現地で入手しづらい医薬品や常備薬、衛生用品も忘れずに準備しましょう。

また、体温調節用の上着や雨具、使い捨てカイロなども、季節や地域に応じてカバンに加えておくと役立ちます。

特に子どもや高齢者と一緒の旅行では、混雑やパニックが起こった場合に備え、離れた際の対策や迷子防止のための名札や連絡カードを身につけるのも効果的です。

家族全員が同じ防災意識を持ち、「慌てず落ち着いて行動する」ためのシミュレーションや声かけを日頃から行っておきましょう。

旅行先でのレクリエーションや観光を楽しみながらも、「もしもの時にどこに逃げるか」「誰とどの手段で連絡を取るか」について話し合っておくことで、万が一にも冷静に対応できます。

また、友人や家族と別行動を取る場合は、緊急時の集合場所や連絡手段も必ず決めておきましょう。

携帯がつながらない場合のために、公衆電話やホテルのフロント、主要な公共施設など「再集合しやすい目印」を決めておくのも有効です。

旅先で得られる情報には限りがあるため、出発前に行き先の災害リスクや地域の特徴を調べておくことが、安心で安全な旅のための新しい常識となりつつあります。

2025年7月5日の注目点

本当に知るべきことは何か

私たちが本当に知っておくべきことは、単なるネットの噂やSNSで拡散される予言などに流されることなく、自分自身で“情報を見極める力”を持つことです。

日々あふれる情報の中には、事実と異なる内容や、意図的に不安を煽るものも少なくありません。

そのため、まずは冷静になり、信頼できる情報源――たとえば気象庁や自治体の公式サイト、防災科学の専門家の発信など――を必ず確認する習慣を身につけましょう。

防災リテラシーとは、「もしもの時に正しく備え、冷静に判断し、命と生活を守るための知識と実践力」を意味します。

これは決して難しいことではなく、普段の生活の中で少し意識を高めるだけで身についていきます。

たとえば、家や職場、学校の場所ごとにハザードマップを必ず見ておく、避難所の位置や避難経路を家族で何度も話し合う、自治体からの防災メールやSNSアカウントをフォローしておく、などが挙げられます。

また、年齢や世代によって「災害時の行動」が異なることも考え、家族全員が理解しやすい形でマニュアルやチェックリストを作成しておくのもおすすめです。

特に高齢者や小さなお子さん、ペットがいるご家庭では、避難の際にどんな準備やサポートが必要か、日頃から細かく共有しておくと万が一の時も落ち着いて行動できます。

日々の会話の中で、「もしもの時に備えて何を準備しておくか」「避難所はどこか」「どんな連絡手段があるか」について具体的に話し合っておくことで、災害時に慌てることなく、家族全員が同じ認識を持って迅速に対応できるようになります。

こうした積み重ねこそが“本当に知るべきこと”であり、どんな大きな災害が来ても後悔しない、最も確かな備えとなるのです。

不安を和らげるためにできること

災害や異常気象のニュースが増えると、不安や恐怖を抱くことは誰にとっても自然なことです。

しかし、その気持ちを少しでも和らげるためには「ただ不安になる」のではなく、前向きに行動することがとても大切です。

たとえば、家族や友人と防災について気軽に会話することで、一人で悩まずに済みます。

「もしも災害が起きたらどうする?」といった話し合いは、不安を分かち合うだけでなく、具体的な備えのアイディアを得るきっかけにもなります。

具体的な準備としては、防災グッズを家族みんなでチェックしたり、定期的に避難訓練に参加するのがおすすめです。

実際に防災袋の中身を見直してみたり、非常食の賞味期限を確認したり、ラジオやライトが使えるか試したりすることで、「やるべきことはやっている」という安心感が生まれます。

避難訓練も実践することで、もしもの時に慌てず行動できる自信につながり、不安な気持ちを大きく和らげてくれます。

また、自治体主催の防災講座やワークショップ、オンラインでの防災セミナーなどに参加してみるのも非常に効果的です。

地域のイベントで他の人の体験談を聞いたり、専門家のアドバイスを学ぶことで、防災に対する知識や考え方がぐんと深まります。

こうした場で知り合った人と情報交換をしたり、「いざという時は助け合える仲間」を作っておくことも、心の支えとなります。

さらに、不安を感じた時は、自分の気持ちを言葉にしてみたり、簡単な日記やメモにしてみるのもおすすめです。

感情を書き出すことで、気持ちの整理ができたり、新しい視点で状況を見ることができる場合もあります。

「自分だけが不安なのでは?」と感じる必要はなく、実際には多くの人が同じ気持ちを抱えていることが多いものです。

大切なのは、一人だけで不安を抱え込まないこと。

地域の防災コミュニティや町内会、マンションのグループなどにも積極的に参加し、情報交換や備えのコツをシェアしてみましょう。

人とつながることで、安心感や心強さが生まれ、万が一の時にも支え合うことができます。

今後の情報収集についての提案

災害時に役立つ最新情報を逃さず入手できるようにするためには、普段からさまざまな情報源をバランス良く活用しておくことが不可欠です。

まず、信頼できる防災アプリをスマートフォンやタブレットにインストールし、災害警報や緊急速報の通知が届くよう設定しておきましょう。

最近では、自治体ごとに公式SNSアカウント(X、LINE、Facebookなど)やメール配信サービス、防災無線など、複数のチャネルを駆使して細やかな情報発信が行われています。

これらの情報源を必ず複数フォロー・登録しておき、いつどこにいてもリアルタイムで重要な情報が受け取れる状態にしておくことが安心につながります。

また、日々のニュースチェックも欠かせません。インターネットのニュースサイトやテレビ・ラジオの定時ニュース、地方自治体の広報誌やホームページも定期的に目を通しましょう。

特に地域ごとの気象情報や避難情報、警報・注意報の発表状況などは、最新の内容が日々更新されています。

家族内で「毎日〇時に情報確認をする」など、生活リズムの中に情報収集を組み込む習慣を作るのもおすすめです。

さらに、万一の通信障害や停電時にも情報収集ができるよう、電池式や手回し式のラジオ、防災マップや紙のガイドブックも備えておきましょう。

こうしたアナログなツールは、スマホやインターネットが使えない非常時に本当に頼りになります。

学校や職場、町内会、マンション管理組合などの掲示板や回覧板で得られる地域密着型の情報も見逃せません。

年に1度は家族で防災グッズの見直しや避難訓練、情報収集方法の確認をする「防災デー」を設けるのもおすすめです。

「どのアプリを入れているか」「自治体の公式LINEやメール配信サービスを全員が登録できているか」などをチェックし、実際に情報が届くか動作確認をしてみましょう。

また、避難訓練と組み合わせて「情報伝達訓練」や「安否確認の練習」を行うと、いざという時の行動がより確実なものになります。

親戚や友人とも、災害時の連絡手段や集合場所を事前に話し合っておくと安心です。

このように、正しい知識と備え、そして最新の情報収集体制があれば、いざという時に自分や大切な人の命を守る大きな力になります。

日々の小さな積み重ねこそが、未来の安心へとつながっていくのです。

Q&A:2025年7月5日、よくある疑問とその答え

Q1. 本当に2025年7月5日に大地震や津波が起こるのでしょうか?

A1. 現時点で科学的・公式な根拠は一切ありません。予知夢や都市伝説が発端となっていますが、気象庁や地震学者は「日時まで特定した地震予知は不可能」と明言しています。噂やデマに惑わされず、普段通りの生活を送りながら防災意識だけは高めておくのが正解です。

Q2. 南海トラフ地震は本当に近い将来起こるのでしょうか?

A2. 南海トラフ地震は今後30年以内に70~80%の確率で発生すると言われていますが、日付の特定はできません。国や自治体も“いつ発生してもおかしくない”という前提で防災対策を推進しています。今できる備えを一つずつ実践することが最善の方法です。

Q3. SNSやYouTubeの予言動画は信じて良い?

A3. ネット上の情報は玉石混交です。予言や体験談がバズりやすい時代ですが、正しい情報は必ず気象庁や自治体、信頼できる専門家が発信しています。SNSやYouTubeは参考程度にし、冷静な情報収集を心がけましょう。

Q4. 津波の危険がない地域でも何か備えるべき?

A4. 津波リスクの少ない内陸部でも、地震による建物の倒壊や火災、ライフラインの停止、孤立集落の発生などのリスクは十分にあります。地域ごとのハザードマップや避難所の確認、防災グッズの備えは全国どこでも必要です。

Q5. 家族や子どもにどう説明すれば良い?

A5. 小さなお子さんやご年配の方には「もしもの時に慌てず行動できるようにするための準備」と前向きに説明してあげると、不安を煽らずに伝えやすくなります。防災訓練やグッズ準備も“家族イベント”として一緒に楽しむのがおすすめです。

体験談:あの日、備えが命を守った

東日本大震災を経験したある家族の話

「2011年3月11日、私たちの町に大きな揺れが襲い、すぐに津波警報が出ました。普段から避難訓練をしていたおかげで、家族全員が慌てず避難ルートを使い、近くの高台まで無事逃げることができました。実は当初、“本当に津波なんて来るの?”と半信半疑でしたが、訓練で何度も繰り返したおかげで、身体が自然に動いたんです。

私たちは揺れが収まるとすぐに、避難用のリュックを持ち出して靴を履き、家族全員で約束していた高台の公園を目指して移動しました。近所の人たちとも声を掛け合いながら、お年寄りや子どもたちも一緒に避難。後で聞いた話ですが、家に戻って荷物を取りに行った方や津波を見に海に向かった方は、逃げ遅れてしまったケースもあったそうです。幸い私たちは、普段からの防災意識と訓練のおかげでパニックになることなく、無事に避難できました。

実際に避難した後、家のある地区が津波に飲まれていたことを知り、あらためて日頃の備えと訓練の重要性を痛感しました。家や家財は失ってしまいましたが、家族全員が無事でいられたのは「迷わず避難する」意識と、繰り返し訓練してきたことのおかげだと思っています。」

南海トラフ地震を想定した防災訓練に参加した方の話

「地域の防災訓練に初めて参加したとき、避難所までの経路や避難所の設備、非常持ち出し袋の中身まで細かく確認でき、とても安心感が生まれました。実際に家族で話し合い、必要な備えができているかチェックリストを作るきっかけにもなりました。

それまで防災について“なんとなく不安”を感じていたのですが、訓練を通じて“具体的に何をすればよいか”が分かり、不安が自信に変わった実感があります。訓練の後には地域の人たちと情報交換をしながら、防災グッズや備蓄食品のこと、安否確認の方法や、家族での集合場所の決め方など、日頃あまり話せない話題についても深く共有できました。

また、訓練で得た知識や経験を家に持ち帰ってからは、家族全員で実際に避難経路を歩いてみたり、防災グッズの点検・補充を定期的にするようになり、普段の暮らしにも自然と防災の意識が根づくようになりました。今では「何かあっても、みんなで協力すれば乗り越えられる」という自信もつきましたし、地域とのつながりの大切さもあらためて感じています。」

【まとめ】

防災への心がけを日常に

2025年7月5日という日付がさまざまな形で注目を集めている今こそ、私たち一人ひとりが「日常の中に防災を根づかせる」意識を新たにすべきタイミングです。

SNSやメディアで広まる噂や予言、さまざまな不安の声に振り回されるよりも、冷静に事実を見極め、「自分と大切な人の命を守るために今できることは何か」を考え、具体的に行動することが、最も安心できる未来への第一歩です。

防災は、特別な知識や技術を持っている人だけのものではありません。

毎日過ごす家の中や、職場、学校、地域コミュニティで、ほんの少しずつでも備えや話し合いを積み重ねていくことで、どんな災害にも落ち着いて対応できる「防災力」は自然と高まっていきます。

たとえば、家族でハザードマップを見ながら避難経路を確認する、非常持ち出し袋や防災グッズを定期的にチェックする、ご近所や町内会の防災訓練に参加する――こうした日常の小さな積み重ねが、いざというときに大きな差を生み出します。

「予言が当たるかどうか」「本当に大災害が起きるのか」――そうした疑問に答えが出ないからこそ、私たちが目を向けるべきは、根拠のある準備と前向きな防災意識です。日常の暮らしの中に「備え」を組み込み、家族や地域と共に情報やノウハウをシェアし合うことが、互いを守る最良の方法です。

また、災害時に慌てずに行動できるよう、年に一度は「防災デー」や避難訓練を家族行事にしてみるのも良いでしょう。

正しい知識を学び、情報収集の方法や非常時の集合場所・連絡手段を確認し合いながら、楽しみながら防災力をアップする工夫もたくさんあります。

2025年7月5日に限らず、地震・津波・台風・豪雨など、日本各地でいつ起きてもおかしくない災害に備え、「今できることを一つずつ」「正しい知識と習慣で未来を守る」――このシンプルな意識を持ち続けることが何よりも大切です。

どんなときも慌てず冷静に、そして“自分の命・大切な人の命”を守るため、今この瞬間から小さな一歩を踏み出しましょう。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。