家庭菜園で暮らしが変わる!家族で楽しむ野菜作りと収穫体験の魅力

家庭菜園を始めたいけれど何から手をつければいい?初心者でも手軽に始められる野菜選びと育て方のポイントを徹底解説します。よくある悩みやトラブル解決法などQ&A多数。

はじめての家庭菜園―基礎から計画まで気軽にチャレンジ!

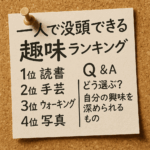

Contents

- 1 気楽に楽しめる家庭菜園のスタート方法

- 2 一年を通した家庭菜園の計画術

- 3 初心者がつまずきやすいポイントと対策

- 4 1年の流れが見える!月ごとの作業スケジュール

- 5 無理せず続けられる!おすすめの作業リズム

- 6 土づくりの基本テクニック(初心者向け)

- 7 野菜ごとに合うプランター選びのコツ

- 8 初心者でも安心!簡単野菜の育て方

- 9 気軽に収穫を楽しめる人気野菜リスト

- 10 扱いやすい土と堆肥の選び方

- 11 石灰と肥料の役割を知ろう

- 12 目的別で選びたい土壌改良資材

- 13 種まきのベストタイミングとテクニック

- 14 発芽のための環境づくり

- 15 育苗で役立つ便利グッズ

- 16 苗の植え付けを失敗しないコツ

- 17 水やりと肥料の使い方のコツ

- 18 病害虫から野菜を守る基本

- 19 ベランダや狭い庭でも始められる家庭菜園

- 20 ベランダ栽培をもっと快適にするテクニック

- 21 広い庭があるなら思い切り家庭菜園!

- 22 野菜選びと基本の育て方のコツ

- 23 トラブルも前向きに乗り越える

- 24 収穫量をアップするテクニック

- 25 美味しい瞬間を見極める収穫サイン

- 26 鮮度を保つ保存と下処理の工夫

- 27 次の栽培準備と菜園のリズム

- 28 作業がラクになるおすすめグッズ

- 29 家庭菜園を支える基本の道具たち

- 30 支柱とネットの活用法

- 31 収穫の感動と食卓の楽しさ

- 32 みんなで楽しむ家庭菜園の魅力

- 33 コミュニティ菜園で地域とつながる

気楽に楽しめる家庭菜園のスタート方法

家庭菜園を始めるときは、肩の力を抜いて「やってみたい!」という気持ちを大切にしましょう。

まずは育ててみたい野菜を一つか二つピックアップするところから。トマトやバジル、ラディッシュなど、初心者向けで成長が早いものがオススメです。

育てるスペースも、自宅の庭はもちろん、ベランダや窓辺、キッチンの一角でもOK!スペースが限られていても、プランターや鉢を活用すれば問題ありません。

プランター栽培は土や水の管理がしやすく、野菜作りがはじめての方でも安心です。

また、野菜は太陽と風が大好き。日当たりと風通しの良い場所を選んであげると、元気に育ちます。

成長の様子をカレンダーやノートに記録していくと、毎日のお世話がもっと楽しくなりますよ。

小さなスペースでも始められるのが家庭菜園の醍醐味。生活の中に彩りとワクワクを取り入れてみませんか?

一年を通した家庭菜園の計画術

野菜はそれぞれ育ちやすい季節があります。1年を見通して作付け計画を立てると、収穫までスムーズです。

春は発芽と成長にピッタリな時期。トマトやキュウリ、枝豆がよく育ちます。夏は収穫期ですが、水やりと害虫対策が大事な季節。

秋は根菜や葉物野菜の出番。冬は寒さに強い野菜の栽培や、次シーズンのための土づくり期間として活用しましょう。

春夏秋冬で育てる野菜を1〜2種類ずつ絞ると、お世話がラクに。育苗や追肥、収穫のタイミングを逆算して計画を立てれば、ゆとりある菜園ライフが楽しめます。

空いたスペースに予備の種や苗を置いておくと、思わぬアクシデントにも柔軟に対応できます。

初心者がつまずきやすいポイントと対策

よくある失敗は、水のあげすぎや土のパワー不足、日当たり・風通しの問題など。水やりは毎日たっぷりより、土の様子をチェックして乾いていたら行いましょう。過湿は根腐れの原因です。

葉の色が悪い、成長が止まる…そんなときは土の栄養不足かも。適したタイミングで肥料をプラスして、元肥や追肥も忘れずに。

設置場所も大切。できるだけ日当たりの良い場所で育ててあげてください。まずは葉物野菜やハーブからチャレンジすると、失敗しにくく自信もつきやすいです。

慣れてきたら、実をつけるトマトやナスにも挑戦してみましょう!

四季で変わる!家庭菜園の作業カレンダー

春は種まき・苗の植え付けが中心。気温も上がり、野菜の成長が活発です。トマトやキュウリ、枝豆などの準備に最適な季節。雑草も生えやすいので、除草もこまめに。

夏は収穫ラッシュ。水やりの頻度が増え、暑さと戦うシーズンです。害虫も活発化するので、防虫対策をしっかり。実がつき始めたら、こまめに収穫してどんどん新しい実を育てましょう。

秋は土のリセット期。堆肥を混ぜて土壌改良、根菜や葉物野菜の種まきもこの時期にぴったり。冬は休息期間。土やプランターのメンテナンス、新しい野菜の情報収集、春の準備など、次のシーズンのスタートに向けた計画期間です。

1年の流れが見える!月ごとの作業スケジュール

カレンダーに毎月の作業を書き込んでおくと、忘れ防止に役立ちます。初心者ほどやることを明確にしておくと安心です。

1月はカタログチェックと野菜リストアップ、2月は資材準備、3月からは春まき野菜の種まきスタート。

4〜5月は植え付けがピーク、水やりと間引き管理も重点的に。6〜8月は収穫と病害虫対策に専念しましょう。

9月は秋冬野菜の種まき、10月は堆肥追加や土壌改良、11月は収穫と片付け、12月は棚卸しや来年の計画作成…と月ごとに流れを整理することで、作業効率もアップします。

種まき・植え付け・追肥・収穫などを月単位で整理し、リズム良く菜園を続けましょう。

無理せず続けられる!おすすめの作業リズム

細かいお世話が難しい場合も、週末だけの作業計画でも十分野菜は育ちます。土曜は水やり・草取り・虫チェック、日曜は追肥や剪定、支柱調整など、一週間分まとめてケアするのもアリ。

天気予報を見て作業日を調整したり、記録を付けて翌年以降に活かしたりと、自分なりのペースで楽しみましょう。

カレンダーやスマホアプリのリマインダー機能を活用するのも便利です。葉や茎の観察タイムを設ければ、トラブルの早期発見にも。

自分の生活リズムに合ったスケジュール作りで、家庭菜園を無理なく長く楽しみましょう。

スタート準備!家庭菜園に必要な資材と基礎知識

まずは基本の資材を揃えます。プランターや鉢は、育てる野菜やスペースに合わせて選んでOK。

土は初心者には市販の培養土が扱いやすくておすすめ。こだわる場合は赤玉土や腐葉土、堆肥をブレンドしても◎。

種や苗は育てやすい品種を。ラベルの栽培カレンダーや日当たり条件も事前にチェックしておきましょう。

道具はミニスコップやジョウロ(霧吹きでも可)、手袋、害虫ネットや支柱があると便利。鉢底石や受け皿も忘れずに。

これらはホームセンターや100均、ネット通販で気軽に揃えられます。

スタート時にしっかり準備すれば、野菜作りがグッと楽しくなります。

土づくりの基本テクニック(初心者向け)

市販の培養土でも十分ですが、さらに元気な野菜を目指すなら、堆肥や腐葉土を混ぜて通気性・保水性アップを。赤玉土も加えれば、排水性と保湿性が絶妙に。

栽培前に土のpHを調整(酸性寄りなら石灰をプラス)すると、根の伸びも違います。手で握ったとき、ふんわり崩れる柔らかい土が理想です。

最初は培養土から、慣れたら自分流の土ブレンドに挑戦してみてください。

野菜ごとに合うプランター選びのコツ

野菜の種類によって容器のサイズや形状も工夫しましょう。トマトやナス、キュウリなど根を深く張る野菜は、深めのプランターや大型鉢がベスト。葉物野菜やハーブは浅型で横に広いプランターでも大丈夫。

ベランダなどスペースがない場合は、縦に重ねられるポットや壁掛けプランターも便利です。

材質もプラスチック・陶器・木製などいろいろ。扱いやすさや通気・保温性を考えて使い分けましょう。排水穴の有無や鉢底ネットで根腐れ防止も忘れずに。

成長に合わせて鉢をサイズアップすると、野菜がより健康的に育ちます。

家庭菜園におすすめの野菜と育てどき

春の種まきにはトマト・キュウリ・ナス・ピーマンなどの夏野菜がぴったり。暖かい季節に強く、育てやすさと収穫の楽しさ両方を味わえます。

トマトやピーマンは病害虫に比較的強く、収穫期間も長いので初心者にも最適。バジルや枝豆、ルッコラも成長が早くて手軽です。

春は日照も増え、発芽と成長に最適な季節。地域によっては朝晩の冷え込み対策も意識しましょう。

水やりと肥料管理も大事なポイント。計画的にスケジュールを組むと手入れもラクに。

失敗しにくくて収穫しやすい野菜で、春から楽しい菜園ライフを始めましょう!

初心者でも安心!簡単野菜の育て方

サニーレタスやラディッシュ(はつか大根)は、短期間で収穫できて、初心者でも安心の定番です。

ラディッシュは20〜30日で収穫でき、サニーレタスも発芽・成長が早いので、すぐに成果を実感できます。

間引きと水やりの加減がコツ。密集させないことで野菜が元気に育ちます。水やりは土が乾いてから行い、過湿には注意しましょう。

日当たりと風通しの良い場所で育てれば、グンと成長します。

小さなプランターでも育てられるので、最初のチャレンジにぴったり。

気軽に収穫を楽しめる人気野菜リスト

ミニトマト・枝豆・オクラ・バジル・シソなどは、ベランダでもOKな育てやすい野菜たち。ミニトマトは実の色づきも楽しく、枝豆は好きなタイミングで収穫できる醍醐味あり。

オクラは花も楽しめて、バジルやシソは採れたてをそのまま料理に使えるのが魅力。

色とりどりの野菜が食卓を彩り、毎日の手入れで成長の変化を楽しむことができます。自分で育てて食べる喜びは格別。家庭菜園を続けるモチベーションにもなりますよ!

家庭菜園を成功に導く土作りと肥料選びのコツ

扱いやすい土と堆肥の選び方

野菜を元気に育てるには、まずベースとなる土選びが大切。ホームセンターなどで売られている培養土は、初心者にもピッタリです。最初から必要な栄養や通気性・排水性を考えた素材が混ざっているので、袋から出してすぐ使える手軽さが魅力。

また、用途ごとに専用の培養土も豊富。野菜用、花用、多肉植物用など、育てたい植物に合わせたブレンドが用意されています。家庭菜園なら、ぜひ「野菜用」と書かれたものを選びましょう。

堆肥は、落ち葉や野菜くず、動物のふんなどを自然の力で発酵させたもの。有機物たっぷりで、土の中の微生物が元気になることで野菜の根も力強く育ちます。

堆肥は土をふんわり柔らかくしたり、水もちや通気性も良くしたり、土の質を大きくアップさせてくれます。培養土と堆肥をバランスよく組み合わせれば、イキイキした野菜が育つふかふかの土を作れます。

石灰と肥料の役割を知ろう

土の酸性度を調整するのが石灰。日本では雨が多くて土が酸性に傾きがちですが、石灰を加えることで野菜が必要とする養分を吸収しやすい環境に。

苦土石灰や消石灰など種類がいろいろありますが、基本は植え付け2週間前くらいに土に混ぜ込んでおくのがポイント。量や使い方は商品パッケージを参考にすると安心です。

肥料には「元肥」と「追肥」があります。元肥は種まきや苗植えの時に土に混ぜておき、成長の土台を作る役目。追肥は育ち具合を見ながら追加で与える栄養で、野菜の生育や収穫時期に合わせて調整します。

肥料も化学肥料や油かす、鶏ふんなどの有機肥料など種類がさまざま。やりすぎは「肥料焼け」のもとになるので、必ず説明書どおりの量を守って使いましょう。

土のpHバランスと施肥をきちんと管理することで、元気で美味しい野菜がグングン育ちます。

目的別で選びたい土壌改良資材

せっかく栄養を与えても、土そのものが悪いと野菜はうまく育ちません。そんな時は、土壌改良資材をプラスして、育ちやすい環境に整えてあげましょう。

水はけが悪い土にはパーライトやバーミキュライトをプラス。パーライトは土をふっくら軽くし、排水性アップに役立ちます。バーミキュライトは保水性と通気性を兼ね備えていて、根腐れ防止にも効果的です。

逆に土が硬くなりやすいなら、腐葉土や堆肥を加えてふんわりさせるのがコツ。砂っぽい土なら、ピートモスや有機質の資材で水もちを良くしてあげましょう。

通気性・排水性・保水性のバランスが取れた土こそ、野菜の根がぐんぐん伸びて栄養も吸収しやすくなります。育てる野菜や季節によって、最適な資材を上手に組み合わせてみてください。

タネまきと苗作りのコツ

種まきのベストタイミングとテクニック

野菜の種類ごとに最適な種まきの時期があります。事前にパッケージや栽培カレンダーで、適温や日照時間を確認してから始めましょう。

例えば、トマトやキュウリのような夏野菜は、気温が15度以上になった春から初夏が種まきのシーズン。ほうれん草やラディッシュは春・秋どちらもOKです。

種をまく時間は、朝や夕方など涼しいタイミングが理想。真夏の日中は避けてください。まき方は「種の大きさの2~3倍くらいの深さ」が基本。深すぎると芽が出にくく、浅すぎると乾燥や風で飛ばされやすいので注意しましょう。

種まき後は、やさしく水やり。強い水流だと種が流れてしまうので、ジョウロなどでそっと湿らせます。不織布や新聞紙をかぶせて乾燥・鳥よけ対策をすれば発芽率もアップ。

正しい方法とタイミングを守れば、グッと発芽率が上がります。

発芽のための環境づくり

発芽には「温度」「湿度」「光」のバランスが大切。多くの野菜では20℃前後が理想的な温度です。夜や寒い日は発芽しづらいので、室内なら発芽マットや暖かい場所を使うといいですね。

湿度が足りないと種が眠ったままなので、しっとりとした土の状態をキープ。乾燥しがちなときはビニールやカバーをかけて保湿しましょう。

光については、好光性種子(バジルやレタスなど)は薄く覆土して光を通し、逆に嫌光性はしっかり土をかぶせて遮光します。

この3つの条件をしっかり意識すれば、発芽率はグンと上がり、元気な苗作りができます。

育苗で役立つ便利グッズ

「育苗トレイ」はポットが並んだトレー型で、水やりや管理がしやすく発芽も揃いやすい便利アイテム。

「ピートポット」は、自然素材で作られた植え替え可能な小鉢。苗の根を傷めずにそのまま地面やプランターに植えられて、エコな点も人気です。

「育苗ドーム」や「ビニールカバー」は、保温・保湿に最適。温度差の大きい時期も苗をしっかり守ります。

育苗ラベルで品種や日付を記録しておくと、管理もバッチリ。

どれも園芸店やネット通販ですぐに手に入るので、初心者さんも気軽に挑戦できます。

植え付けと日々のお世話のポイント

苗の植え付けを失敗しないコツ

苗を植える前に、土にたっぷり水を含ませておくのがポイント。根鉢より一回り大きめの穴を掘り、根をやさしくほぐしてから植え付けます。深さは、ポットで育てていたときと同じかやや浅めが基本。深すぎると蒸れやすいので要注意です。

植えたらしっかり水をやり、根と土を密着させます。風が強い日は支柱で苗を支えたり、直射日光がきつい日は遮光ネットでダメージを防ぐと安心です。植え付け直後は特にデリケートなので、毎日よく観察しましょう。

水やりと肥料の使い方のコツ

水やりは、土の表面が乾いてからたっぷりが鉄則。与えすぎると根腐れの原因になるので注意。鉢やプランターの場合は水抜き穴や受け皿の確認も忘れずに。

朝に水やりすると、日中の暑さにも対応できて根の動きも活発に。肥料は成長段階に合わせて元肥と追肥を使い分けましょう。

トマトやピーマンなど実がつく野菜は、花が咲き始めたら追肥を。葉物野菜は葉色や成長を見ながら必要なタイミングで追加します。

液体肥料は即効性があり、固形肥料はゆっくり長く効く特徴があります。どちらも説明通りの量を守って使うのが大切です。

病害虫から野菜を守る基本

野菜が元気に育つには、病気や虫の被害を早めに防ぐことが不可欠。特に夏場は害虫が増えやすいので、葉の裏や茎をこまめにチェックしましょう。

見つけた虫はその場で取り除き、自然派の防虫スプレー(重曹水やお酢、ニンニク液など)も効果的。農薬を使わず安全に対策できます。

密集しすぎると湿気や病気の原因になるので、間引きや剪定も定期的に行いましょう。株の間をしっかり空けて風通しを良くすると、病害虫のリスクもグッと下がります。

支柱やネットを活用し、葉や枝が土に触れないように工夫すると、病気の予防にもなります。

異変を見つけたときは写真を撮って記録し、変化に気づきやすくするのもオススメ。毎日観察することで、健康な野菜が育ちます。

省スペースでもOK!家庭菜園の楽しみ方

ベランダや狭い庭でも始められる家庭菜園

スペースが小さくても、工夫しだいで立派な菜園が楽しめます。ベランダや玄関、窓辺でもプランターや吊り下げ型ポットを活用すればOK。

ミニトマトやシソ、バジル、ラディッシュ、パセリ、ミツバなど、コンパクトでも育つ野菜がおすすめ。ハーブ類は香りも楽しめて料理にも大活躍!

スペースが限られているなら、棚やラックを使って上下の空間も有効活用しましょう。日当たりのいい上段にトマト、半日陰の下段にミツバやリーフレタスなど、配置にも一工夫を。

最近は省スペース栽培向きのコンパクト苗や、カラフルなミニ野菜も増えています。見た目も可愛くて楽しい家庭菜園が始められます。

ベランダ栽培をもっと快適にするテクニック

ベランダは日当たりや風通しが良い反面、強風や高温、直射日光にも注意が必要です。

軽いプランターには重石を入れたり、固定できるスタンドを使うと安心。高層階では支柱やネットで植物を守りましょう。

夏の直射日光が強すぎる場合は、遮光ネットやシェードを活用。鉢が熱くなりすぎないよう、素焼き鉢や断熱カバーもおすすめです。

水やりは排水が大事。受け皿を必ずセットして、下の階への水漏れを防ぎます。縦型プランタースタンドや吊り下げポットを使えば、限られたスペースでもたくさんの野菜やハーブを育てられます。

カラフルな鉢やおしゃれなネームプレートで見た目も楽しめる、暮らしに寄り添うベランダ菜園を目指しましょう。

広い庭があるなら思い切り家庭菜園!

地植えならトマト、ナス、ピーマンなどの高く伸びる野菜も思いきり育てられます。日当たりの良い場所に植えれば、ぐんぐん実がなり、収穫も楽しみに。

鉢やプランターでは難しい根の深い野菜(ジャガイモやゴボウ、ニンジンなど)も地植えなら大きく育ちます。背の高い野菜の陰を利用して、葉物やハーブを植える「コンパニオンプランツ」もオススメです。

広い庭なら、畝をいくつか作って段まき栽培や輪作で長期間収穫を楽しむのもアリ。花壇と野菜を組み合わせたエディブルガーデンなら、見た目も華やかで気分もアップします。

雨水を利用したり、コンポストで生ごみを堆肥にしたり、自然の循環を活かした家庭菜園もできるのが庭ならではの魅力です。

家族や子どもと一緒に土に触れて、四季折々の野菜や花を育ててみてはいかがでしょうか。

失敗しない家庭菜園のためのポイント集

野菜選びと基本の育て方のコツ

家庭菜園を上手に続ける第一歩は、「何を育てたいか」をじっくり決めることから。自分や家族が好きな野菜、日頃よく使う野菜を選ぶと、収穫した後の楽しみも倍増します。加えて、育てやすさ・スペースに合うサイズ・収穫までの期間なども考えておけば、途中で困ることがぐっと減ります。

家庭菜園ビギナーには、リーフレタスやバジル、ミツバ、パセリ、シソなどのハーブ類が特におすすめ。これらは発芽率も高く、成長が早いので初めてでも成果が出やすい野菜です。サラダやおかずの彩りにも活躍してくれるので、作るモチベーションも続きます。

また、野菜選びは季節も大事なポイント。春夏にはトマトやナスなど実のなる野菜、秋冬は大根やニンジンなどの根菜類がピッタリ。気温や日当たりを考えて選ぶと、手間なく元気に育てられます。

育て方の基本は「日光・水・土・風通し」の4つのバランス。しっかり日が当たる場所で、適度な水やりと栄養のある土、そして風通しの良さを意識するだけで、健康な野菜が育ちます。

日々の観察も大切なポイント。葉の色や茎の状態、虫の有無など、小さな変化を見逃さないことでトラブルを早期発見しやすくなります。いくつかの品種を同時に育てて比較することで、自分なりの「育て方のコツ」がどんどん身についてきます。

「まずは少しだけ育ててみて、うまくいったら次に広げる」というステップアップ方式が家庭菜園を楽しむ秘訣。経験と発見を積み重ねて、無理なくレベルアップしていきましょう。

トラブルも前向きに乗り越える

野菜づくりは、うまくいくことばかりじゃありません。枯れたり、虫にやられたり、急な気候の変化でダメージを受けたり…思いがけないトラブルに遭遇することも。でも、そうした失敗こそが「次に生かせるヒント」になります。

例えば、長雨や湿気で根腐れしそうなときは、プランターの置き場所を軒下に変えたり、簡単なビニールトンネルで雨よけをするだけでも効果的。台風や強風には支柱を頑丈にしたり、重い鉢を選んだり、いざという時は屋内に避難させるなど臨機応変な工夫をしましょう。

害虫対策も、防虫ネットや自然由来のスプレー(にんにく水や唐辛子液、木酢液など)を活用すれば安心。毎日チェックして早めに取り除くことも大切です。

土の質に不安があれば、堆肥や腐葉土でフカフカに戻したり、必要に応じて追肥や石灰でバランス調整を。日当たりが悪い場合は、半日陰でも育てやすい野菜(ミツバやリーフレタスなど)にチャレンジしてみるのもおすすめです。

その時々の記録をノートやスマホにメモしておくと、原因や改善点をあとで見返せて便利。地域の園芸仲間や、ホームセンターのスタッフ、SNSで知り合った菜園仲間のアドバイスも心強い味方です。

トラブルは誰にでもあるもの。くよくよせず、工夫と経験を楽しむ気持ちで少しずつ乗り越えていきましょう。

収穫量をアップするテクニック

せっかく育てるなら、できるだけたくさんの野菜を元気に収穫したいもの。そのためには「間引き」と「剪定」で、葉や枝が混み合わないようスッキリ整理するのがカギ。光と風が株全体にしっかり届くようにすれば、病気や害虫の予防にもつながります。

追肥も、花が咲く頃や実がつき始めた時などタイミングよくプラスするのが大切。液体肥料と固形肥料を組み合わせて、状況に合わせて調整してみましょう。

収穫も、時期を逃さないことが大切です。早すぎても遅すぎても味や質が変わるので、野菜ごとの「ベストなタイミング」をしっかり見極めて摘み取ってあげましょう。

また、毎年同じ場所に同じ野菜ばかり植えると「連作障害」で土の力が落ちてしまうので、ローテーション(輪作)や、違う種類の野菜やハーブを混ぜて育てる「コンパニオンプランツ」も活用しましょう。たとえばトマトとバジルは相性抜群です。

株間を十分に取って、根が広がりやすい環境を整えるのも、収穫量を増やすポイント。日々の作業や気づきを記録しておけば、毎年どんどん「自分流の収穫力」が上がっていきます。

野菜の収穫タイミング&保存テクニック

美味しい瞬間を見極める収穫サイン

野菜ごとに「今がベスト!」という収穫のタイミングがあります。見た目の色づきやツヤ、手で触ったときの弾力や重さ、独特の香りなど、五感を使ってじっくり観察しましょう。

ミニトマトは全体が鮮やかな赤色で、ツヤがあってヘタも色鮮やかなときがベスト。ナスは皮のツヤと弾力、持ったときの重みで判断。オクラは小さめで柔らかいうちに、葉物野菜はみずみずしく葉が広がっているときに収穫を。

根菜類は葉の勢いや、地表に見える根の太さも目安です。キュウリやズッキーニは大きくなりすぎると味が落ちるので、やや早めを意識してこまめに摘み取るのが◎。

鮮度を保つ保存と下処理の工夫

収穫した野菜は、できるだけ早めに土や泥を落とし、種類に合った方法で保存を。葉物野菜やハーブは湿らせたペーパーで包み、ビニール袋や容器に入れて野菜室へ。

根菜はしっかり乾かして新聞紙に包み、風通しの良い場所へ。トマトなど追熟が必要なものは常温で完熟させてから冷蔵庫へ入れるのがベストです。

バジルや大葉はペースト状にして冷凍、ミニトマトはドライトマトやソースに加工して保存しておくのもおすすめ。葉物野菜はさっと下茹でして小分け冷凍すれば、調理の時短にもなります。

収穫のあとにひと手間加えるだけで、味も鮮度もぐんと長持ち。せっかく育てた野菜を余すことなく楽しみましょう。

次の栽培準備と菜園のリズム

収穫が終わったら、次の栽培に向けての準備も大切です。土の中に残った古い根や雑草をしっかり除き、新しい培養土や堆肥を足して土壌をリフレッシュ。

元肥や石灰でpHバランスも整え、次に植える野菜に備えましょう。連作を避けて違う野菜をローテーションさせるのも忘れずに。

必要な資材や種・苗を早めに準備しておけば、スムーズに次のスタートが切れます。育てた記録や気づき、反省点などをまとめておくことで、次のシーズンに活かせるヒントがどんどん増えていきます。

ガーデニングを快適にする便利グッズ&道具

作業がラクになるおすすめグッズ

家庭菜園をもっと楽に、効率良く楽しむには便利なグッズや道具選びもポイント。最近は初心者でも使いやすいアイテムがたくさん登場しています。

タイマー式の自動水やり器なら、忙しい日や旅行中も安心。滑り止め付きや防水加工のガーデニング手袋は、細かい作業や雨の日の作業に大活躍です。

折りたたみ式の膝パッドや腰ベルトタイプの道具入れがあると、長時間の作業もラクになります。品種名や日付を記入できる園芸ラベルや、おしゃれなネームプレートで管理もしやすくなります。

虫よけネットやミニ温室、防草シートなど、目的や季節に合わせて取り入れるとさらに快適なガーデニング環境を作れます。

家庭菜園を支える基本の道具たち

シャベルや移植ゴテは土を掘ったり混ぜたりするのに欠かせないアイテム。手になじむ軽量タイプや、メモリ付きで深さが分かるものなど、使い勝手の良いものを選ぶと作業効率がアップします。

ジョウロやスプレーボトルも、用途に合わせて使い分けましょう。葉への霧吹きは乾燥予防や葉ダニ対策に、ジョウロは根元への水やりに便利です。

土ふるいやpH測定器は、土の状態を整えるのに役立つアイテム。ハサミや剪定バサミはメンテナンスや収穫作業に欠かせません。

バケツやガーデンカートがあると土や収穫物の運搬もラクチン。キャスター付きだとさらに便利です。

支柱とネットの活用法

つるが伸びる野菜や背丈が高くなる野菜には、支柱やネットが大活躍。トマトやキュウリ、インゲンなどは最初から支柱を立てて、茎やつるが倒れないよう誘引しましょう。

三脚型やアーチ型の支柱は強風や雨にも強く、ネットはゴーヤや豆類などの蔓性野菜にピッタリ。茎を傷めないように麻ひもやソフトワイヤーでやさしく固定し、ネットはピンと張った状態で上下をしっかり留めるのがコツです。

設置の工夫ひとつで菜園の見た目もグッと美しく、日々の手入れも楽になります。

家庭菜園で広がる楽しみ

収穫の感動と食卓の楽しさ

自分で育てた野菜を収穫する瞬間は、何度味わっても嬉しいもの。育てる苦労もすべて報われる、家庭菜園ならではの特別な体験です。

採れたての新鮮な野菜は、香りや食感、味わいも格別。お味噌汁やサラダ、パスタなどに使うと、食卓が一気に華やかになります。

家族で収穫した野菜を料理するのも素敵な思い出。子どもと一緒にピザやスムージー作り、カレーやお弁当の彩りに使えば、苦手だった野菜もパクパク食べてくれるかもしれません。

野菜作りを通して健康や食育にも関心が高まり、家族や仲間との絆も深まります。

みんなで楽しむ家庭菜園の魅力

家庭菜園は一人でも楽しめますが、家族や友人と一緒に育てると楽しさはさらに倍増します。種まきや水やり、成長の変化をみんなで見守ることで、自然の大切さや命の尊さも学べます。

家族で役割分担をしたり、収穫の喜びを分かち合う時間は、日々のコミュニケーションを豊かにし、親子や夫婦の絆もより強くなります。

外で遊ぶ機会が減りがちな今こそ、庭やベランダで野菜作りに挑戦して、自然と触れ合うひとときを大切にしましょう。

コミュニティ菜園で地域とつながる

最近は地域の市民農園やシェア畑、サブスク型農園も増えていて、スペースがない人でも手軽に家庭菜園を始められます。

コミュニティ菜園の良いところは、栽培のコツを直接教えてもらえたり、イベントや収穫祭で地域の人と交流できること。子どもにとっても貴重な体験になり、自然や命の大切さを身近に感じられます。

初心者からベテランまで誰でも参加できるので、野菜作りをもっと広げたい方はぜひチャレンジを。コミュニティの輪が広がれば、家庭菜園の楽しさも何倍にもなります!

家庭菜園 よくあるQ&A集

Q. まったくの初心者ですが、家庭菜園は誰でも始められますか?

A. もちろん大丈夫です!家庭菜園は道具や資材も手軽に揃い、始めるのに特別な資格や難しい知識は必要ありません。まずはベランダや窓際のプランター栽培からでもOK。育てやすいハーブや葉物野菜からチャレンジすれば、失敗も少なく、収穫の喜びも早く味わえます。最近は初心者向けの種や苗、専用土がたくさん市販されているので安心してトライできます。

Q. 家庭菜園はどれくらいのスペースが必要ですか?マンションのベランダでもできますか?

A. 限られたスペースでも十分楽しめます!ベランダや玄関先、窓辺のちょっとした場所でもプランターや吊り下げポット、壁掛けプランターなどを活用すれば立派な菜園に。ミニトマトやハーブ類、ラディッシュなど、コンパクトに育てられる野菜も多いので安心です。スペースを有効に使う立体栽培(棚やラックを活用)もおすすめです。

Q. 日当たりがあまり良くない場所でも野菜は育ちますか?

A. 日当たりが良いに越したことはありませんが、半日陰や明るい日陰でも育つ野菜はたくさんあります。ミツバやリーフレタス、小松菜、サラダ菜、パセリ、ミントなどは比較的光が少なくても元気に育ちます。どうしても日差しが足りない場合は、LEDの園芸用ライトを使うのも一つの方法です。

Q. 野菜作りでよくある失敗や注意点は?

A. 水やりのしすぎや足りなさ、肥料の与えすぎ・不足、風通しや日当たり不足などがよくあるトラブルです。失敗した時は、なぜそうなったかを観察・記録し、次に活かすことがとても大切です。土の乾き具合を確認してから水やりをする、肥料は必ず説明書通りの量を守る、葉の色や成長の様子をよく観察するなど、ちょっとした工夫で失敗はどんどん減っていきます。

Q. 水やりの頻度やコツは?

A. 基本は「土の表面が乾いたらたっぷり」が原則です。季節や天気、栽培場所によって頻度は変わりますが、鉢やプランターは特に乾きやすいので注意が必要です。夏は毎日、冬は2〜3日に1回くらいが目安。早朝や夕方など涼しい時間帯に水やりするのがベストです。葉や茎に直接水をかけすぎないよう、根元にそっと与えましょう。

Q. 肥料はどんなものを、どれくらいの頻度であげれば良い?

A. 種まきや植え付けの時に混ぜる「元肥」と、生育に応じて追加する「追肥」を使い分けます。市販の化成肥料や有機肥料(油かす・鶏ふん・発酵肥料など)を使い、必ず説明書どおりの量・タイミングで施肥しましょう。葉の色が薄くなったり、成長が止まったら追肥のサインです。液体肥料は即効性、固形肥料はじっくり長持ちしますので、目的に合わせて選んでください。

Q. 病害虫対策はどうすればいい?農薬は使いたくないのですが…

A. こまめな観察が最大の防御策です。葉の裏や茎、土の表面などを毎日チェックし、虫や異常があればすぐ取り除きましょう。重曹やお酢、ニンニク液など自然素材の防虫スプレー、害虫ネット、コンパニオンプランツも効果的です。風通しを良くし、混み合った葉は間引きましょう。農薬はどうしても必要な場合だけ使い、表示を守って正しく使うのが基本です。

Q. 連作障害って何ですか?避ける方法はありますか?

A. 同じ場所に毎年同じ種類の野菜を植え続けることで、土中の栄養バランスが崩れたり、特定の病害虫が増えてしまう現象を「連作障害」と呼びます。対策としては、科の違う野菜を順番に植える「輪作」や、堆肥や腐葉土を加えて土をリフレッシュする方法があります。市民農園などでは輪作表を作って管理しているところも多いです。

Q. 野菜作りで忙しい時や旅行中の管理はどうすれば?

A. タイマー式の自動水やり器やペットボトルを使った簡易点滴などで、水やりをカバーできます。家族や近所の方に頼むのも安心です。数日程度の外出なら、鉢の受け皿に水を張ったり、日陰に移動させておくのも有効です。

Q. 土やプランターは使い回しできますか?

A. 土はそのまま再利用せず、一度ふるいにかけて古い根や雑草を取り除き、堆肥や腐葉土・新しい培養土を加えてリフレッシュするのが安全です。プランターや鉢も使用後はよく洗い、日光消毒などで清潔に保ちましょう。連作障害を防ぐためにも、使い回しの際はできるだけ違う種類の野菜を植えるのがオススメです。

Q. 失敗したとき、どんなふうにリカバリーすればいいですか?

A. 失敗した原因を「観察」と「記録」でしっかり把握するのが大切です。例えば枯れた場合は水やりや日当たり、土の状態、害虫の有無などを一つずつチェック。もし手に負えないと感じたら、いったんプランターや土をリセットして、また育てやすい野菜から再スタートしましょう。失敗も貴重な経験として前向きに活かしていけば、次はきっと上手くいきます。

Q. 家庭菜園を長く続けるコツは?モチベーションが下がった時は?

A. 「完璧を目指しすぎない」「無理せず自分のペースで楽しむ」ことが長続きの秘訣です。時には思いきってお休みしてもOK。新しい品種や栽培方法にチャレンジしたり、家族や友達と一緒に楽しんだりすると気分転換になります。SNSや菜園仲間との交流も刺激になります。うまく育ったときは記録や写真を残し、小さな達成感を積み重ねることで、楽しく続けることができます。

Q. コミュニティ菜園や市民農園を活用するメリットは?

A. 広いスペースで野菜作りに挑戦できるだけでなく、同じ趣味を持つ仲間との交流や情報交換、イベント参加などが楽しめます。分からないことはベテランに相談できたり、地域の野菜作りのコツも教えてもらえます。孤独になりがちなシニア世代や子育て世帯の交流の場としても人気です。近年は手ぶらで通える「サブスク型市民農園」も増え、道具や資材の準備不要で初心者にもおすすめです。

Q. 子どもと一緒に楽しむポイントは?

A. 水やりや収穫など、子どもが「自分でできた!」と感じられる簡単な作業から一緒に取り組みましょう。小さな種まきや花が咲く様子を観察するだけでも、自然の不思議や命の大切さを体験できます。親子で役割分担をしたり、成長記録を絵日記や写真で残すのも思い出になります。苦手な野菜も「自分で育てたから食べてみる」とチャレンジしやすくなります。

Q. 家庭菜園で生まれた野菜の活用アイデアは?

A. 採れたて野菜はそのままサラダや和え物に、加熱調理やピクルス、保存食としても活用できます。多めに収穫できたときは、家族や友人におすそ分けして喜んでもらったり、ハーブや葉物はペーストやドライに加工して保存するのもおすすめ。自家製野菜を使ったパーティーや料理コンテストを楽しむ方も増えています。

Q. 上手に情報収集や相談をするには?

A. 地域の園芸店やホームセンターのスタッフ、コミュニティ菜園のベテランガーデナーは頼れる相談相手です。SNSやブログ、YouTubeの家庭菜園チャンネルも豊富。疑問点は気軽に検索し、実践している人の写真や動画で学ぶのが効率的です。困った時は「誰かに聞く」「交流する」ことも大切なステップです。

【まとめ】

〜自分らしい野菜づくりで暮らしを豊かに〜

家庭菜園は、知識や経験がなくても誰でも気軽に始められる素敵な趣味です。

限られたスペースや忙しい日々の中でも、ちょっとした工夫と基本を押さえることで、たくさんの野菜やハーブを自分の手で育てることができます。

何を育てるか迷ったら、まずは自分や家族が好きな野菜、よく食べるものからチャレンジするのがおすすめです。

初心者にも育てやすいリーフレタスやバジル、ミニトマト、ハーブ類などは、失敗も少なく、成果を感じやすいのでモチベーションアップにもつながります。

日当たり・水やり・土づくり・風通しなど、栽培の基本を押さえることで、健康で美味しい野菜がしっかり育ちます。

また、毎日の観察と記録を続けることで、ちょっとしたトラブルにもすぐ対応でき、次への学びにもなります。

困ったときは一人で抱え込まず、地域の園芸店やコミュニティ菜園、ネットの情報、ベテランガーデナーの知恵なども積極的に取り入れてみてください。

家庭菜園は、人と人のつながりを感じられる“交流の場”としても魅力的です。

収穫の喜びは、何度味わっても格別。自分で育てた野菜を家族と食べるひとときは、何ものにも代えがたい幸せをもたらしてくれます。

家族や友人と一緒に楽しんだり、収穫野菜を料理や保存食に活用したり、暮らしに小さな喜びと彩りが広がります。

大切なのは「完璧を求めず、楽しみながら続けること」。

失敗も経験のひとつとして前向きに受け止め、ゆっくり自分らしいスタイルを見つけていきましょう。

家庭菜園は日々の生活にワクワクや達成感、健康と交流、そして自然とつながる豊かな時間を運んでくれる最高の趣味。

ぜひあなたも、自分だけの“野菜のある暮らし”を楽しんでみてください!

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。