カメムシが寄りつかない家に変身!家・ベランダ・畑でできる自然派&最新対策法まとめ

カメムシ対策で悩む人必見!網戸や窓の隙間対策から、ハーブ・忌避剤・防虫ネットまで徹底解説。家もベランダも畑も、快適に過ごせる最新の予防&駆除法をまとめました。

カメムシ退治のコツと暮らしの知恵を紹介

Contents

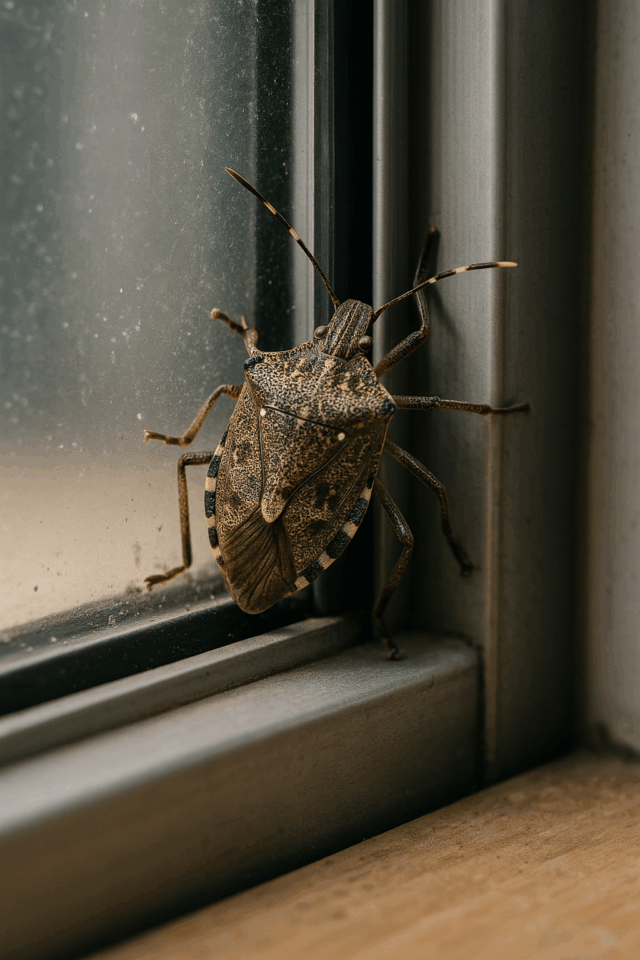

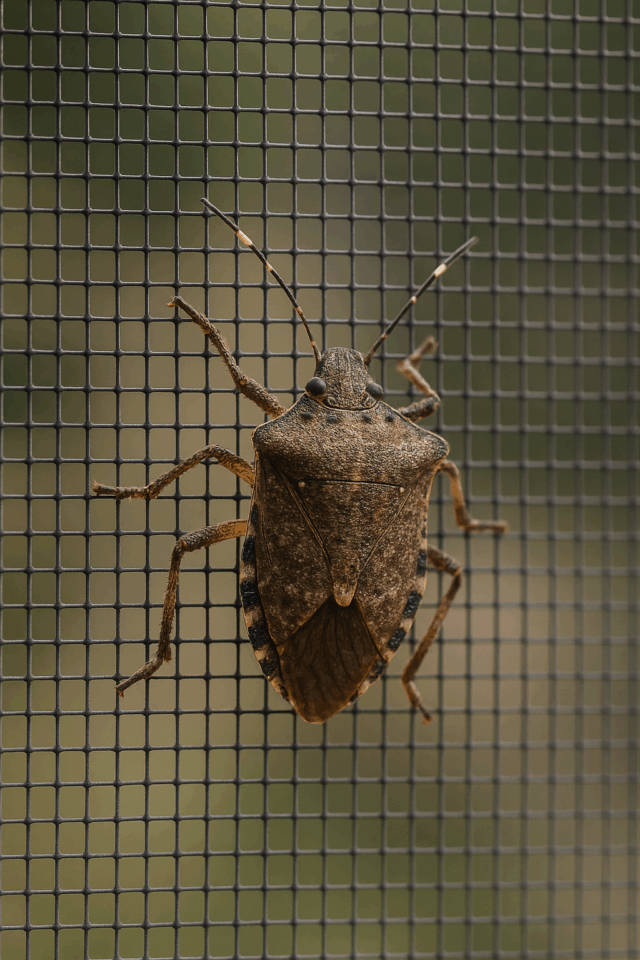

カメムシの特徴と発生しやすい理由

カメムシは、春先から秋まで活発に動き回る虫です。

気温が上がる季節になると一気に数が増えて、特に初夏から晩秋にかけて繁殖のピークを迎えます。

植物の汁を吸うことで生きており、種類によっては畑や庭の作物に大きなダメージを与えることも。

そのため、プロの農家さんだけでなく家庭菜園をしている方にとっても悩みのタネとなりがちです。

カメムシは意外と行動範囲が広く、体が薄いため小さな隙間にもスルッと入り込めるのが特徴です。

さらに、風に乗って遠くまで移動する力も持っているので、都会のマンションのベランダでもよく目撃されます。

秋が深まると、カメムシは冬越しのためにあたたかい場所を探して家に近づいてきます。

外気が冷えてくると、窓まわりや換気口、ベランダの片隅などに集まり始めます。

時には服やカバンにくっついて、知らない間に室内に持ち込んでしまうことも。

こうした習性を知っておくと、事前の予防や駆除のタイミングをつかみやすくなります。

秋のはじまりはカメムシ対策を始める絶好のチャンスと言えます。

カメムシが家に寄ってくる原因とは?

カメムシがわざわざ家に寄ってくる理由は「光」と「ぬくもり」。

秋になると、南向きの明るい壁や窓まわりに集まりがちで、そこから小さな隙間を探して中へ入り込んできます。

とくに太陽光が当たるガラスや壁は、カメムシにとってとても魅力的な場所です。

夜は、玄関灯やベランダのライトにも引き寄せられてやってきます。

人工の光は、カメムシにとって“目印”のようなもの。

だからこそ、照明を点けっぱなしにしない・窓際のライトを工夫するなど、ちょっとした意識で被害を減らせます。

また、カメムシは植物の汁を好むので、ベランダの鉢植えや観葉植物にも寄ってきやすいです。

花や果実の強い香りにも反応しやすく、たまに鉢の裏に潜んでいることも。

果物やお菓子の空き袋など、甘い香りのするものが玄関やベランダに放置されていると、思わぬお誘いになってしまうこともあるので注意しましょう。

こうした「光・温度・匂い」が組み合わさることで、カメムシが家のまわりに集まりやすくなります。

なるべく誘因となるものを減らすことが、被害を防ぐポイントです。

カメムシが出たときの基本対応

まず、どこからやってきているかを探るのが大事です。

カメムシは目立たない場所に隠れるのが得意なので、網戸や窓のすき間、ベランダの植木鉢の下や、エアコンの室外機の裏側なども要チェック。

カーテンや洗濯物にもこっそり付いていることがあるので、こまめな見回りが効果的です。

発見したら、周辺の掃除と整理を行いましょう。

落ち葉やゴミ、湿った場所はカメムシの隠れ場所になりやすいので、日頃からきれいにしておくと再発防止につながります。

カメムシを処理するときは、絶対につぶさないことが鉄則です。

悪臭を出さずに片付けるには、密閉できる袋にそっと入れて捨てたり、できれば屋外に逃がしたりするのがベターです。

また、一度出た場所には殺虫剤や忌避スプレーを使っておくと、再度寄りつくのを防げます。

ハッカ油などの香り系スプレーも併用すると、より効果的です。

1匹見つけたら「どこかにまだいるかも」と考え、家族みんなで情報共有して全体で意識するのも大切な対策となります。

カメムシの臭いの仕組み

カメムシが嫌われる最大の理由は、あの独特な強烈なニオイですよね。

実はこれは、カメムシが身の危険を感じたときや驚いたときに出す「防御用の分泌物」。

お腹から放出され、アルデヒド系やエステル系など刺激の強い成分が含まれているため、ちょっとやそっとでは消えません。

うっかり室内でカメムシをつぶしてしまうと、家具や布、部屋全体に臭いが染みついてしまうことも。

窓を開けてもなかなか取れないため、くれぐれも室内で刺激しないよう注意が必要です。

また、この臭いは仲間への合図にもなっていて、1匹が放つと近くのカメムシが活性化してしまうことも。

だからこそ、臭いを出させず静かに捕まえる・掃除機やペットボトルを使うなど、工夫した方法で処理しましょう。

カメムシの家への入り道はどこか?

カメムシは小さく平たい体のおかげで、ほんのわずかな隙間さえあれば簡単に室内へ入ってきます。

代表的なのは、網戸のすき間や劣化部分、窓やドアのちょっとした隙間、換気口や配管のまわりなど。

特に網戸と窓枠の間は見落としがち。

網戸がちゃんと閉まっていると思っても、意外とすき間が空いていて、そこから入られてしまうケースが多いです。

古い網戸のゴムやサッシの歪み、小さな換気口や浴室・トイレの排気口も要注意ポイント。

もし防虫フィルターが外れていたり破れていたら、必ず修理しましょう。

さらに、夜間に窓を開けて灯りが漏れていると、光に誘われてカメムシが集まってきやすくなります。

特にベランダや玄関周りは光が集まりやすいので、窓の開閉や防虫ネットの設置を意識しましょう。

すき間対策で侵入をシャットアウト!

カメムシの侵入を防ぐには、まず「物理的なバリア」を作ることが大切です。

防虫ネットや隙間テープを使って、家のすき間を徹底的にふさいでください。

とくにドア下やサッシまわりには、ドラフトストッパーや窓用のすき間シールが活躍します。

玄関ドアの郵便受けや鍵穴まわりも、意外とすき間ができがち。

専用カバーやパッキンを取り付けて、思わぬ侵入を防ぎましょう。

網戸の網が破れていたり、粗い目のものだとカメムシがすり抜けることもあるので、目の細かい防虫網への交換がおすすめです。

さらに、防虫ブラシを挟み込むことで、すき間をよりしっかりガードできます。

窓のゴムパッキンが古くなっている場合も、そこから侵入されるので、時々点検して傷んでいたら早めに交換しましょう。

こうした「普段のメンテナンス」が、カメムシを遠ざけるポイントです。

掃除機で安全キャッチ

手でカメムシを触るのが苦手、あるいは臭いが心配な場合には掃除機が大活躍。

ノズルをそっと近づけて吸い込むだけで、手を汚さず、しかもスピーディーにカメムシをキャッチできます。

高い場所や狭いすき間にも対応できるので、ホースを伸ばして届かない所も楽に対処できます。

複数まとめて捕まえられるのも便利なポイントです。

注意点としては、掃除機の中でカメムシがつぶれると、悪臭が本体やフィルターに残ること。

紙パック式の場合は、使い終わったらすぐにパックごと捨てられるようにしておくと安心。

密封してから処分すると、より衛生的です。

サイクロン式の場合は、こまめな清掃と消臭スプレーの併用が効果的。

掃除機を使う際は、家族やペットに驚かれないよう一言伝えておきましょう。

カメムシ退治のおすすめ方法

市販のカメムシ用殺虫剤は、直接吹きかけることで素早く駆除できる即効性が魅力です。

カメムシをつぶさず退治できるので、嫌なニオイを広げずに済みます。

最近は冷却スプレータイプも登場していて、薬剤が心配な場合でも使いやすいです。

また、持続性のあるスプレーや予防剤は、窓枠や換気口に事前に噴霧しておくことで再侵入もブロックできます。

忌避効果の高い成分配合タイプを選ぶと、より安心。

使うときは必ず換気を行い、ペットや子どもがいる場所は特に注意してください。

床や壁を汚したくないときは、新聞紙や古布を敷いて作業すると後片付けもラクです。

屋外使用時は、風向きや天気を考えて、自分に薬剤がかからないよう気を付けてくださいね。

ハッカスプレーなど“香り”でガード

カメムシはハッカやミント系の香りが苦手です。

ハッカ油を使ったスプレーは殺虫成分を含まず、ペットやお子さんがいる家庭でも比較的安心して使えます。

天然成分なので室内でも扱いやすいのもポイント。

市販のほか、自作スプレーも簡単。精製水とエタノール、ハッカ油を混ぜるだけでオリジナルスプレーが作れます。

香りの強さも自分で調整可能です。

窓サッシ、網戸、換気口、玄関まわりなど、カメムシがよく集まる場所を中心にスプレーすると効果的。

特に夕方や夜間の前に吹きかけておくと、予防効果が高まります。

週に数回のペースで繰り返しスプレーすると、さらに効果的。雨や風のあとは再度スプレーしておきましょう。

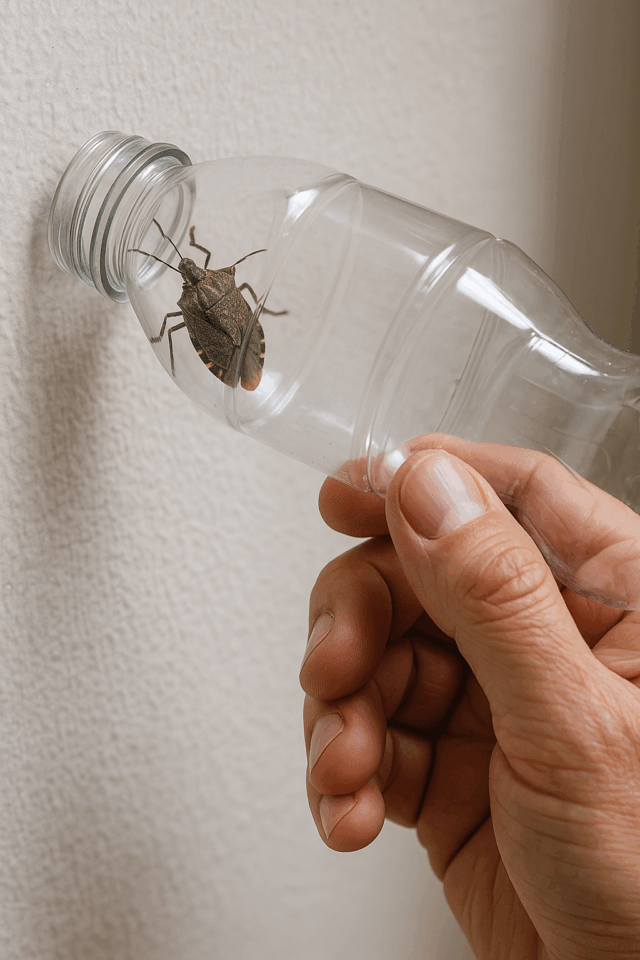

ペットボトルで簡単トラップ作り

空のペットボトルを使って、カメムシ捕獲トラップを手作りするのもおすすめ。

ボトルの上部をカットして逆さまに差し込めば、即席の漏斗型トラップが完成。

一度入ったカメムシは出にくくなり、ニオイも拡散しません。

捕まえたら、ペットボトルごと密閉して捨てるか、水やアルコールを注いで駆除すればOK。

薬剤を使わないので、小さなお子さんやペットがいるご家庭でも安心です。

また、子どもと一緒にDIY感覚で工作できる楽しさもポイント。

色つきのボトルや持ち手をつけてアレンジするのもおすすめです。

酢やアルコールを使ったナチュラル対策

カメムシは酢やアルコールの独特な匂いが大の苦手。

どちらも家庭に常備されているので、気軽に始められる方法です。

酢を水で1:1に薄めたものや消毒用アルコールをスプレーボトルに入れ、窓枠や網戸、玄関・ベランダの出入口などカメムシが来やすい場所にスプレーしておくと、寄り付きにくくなります。

布にしみ込ませて拭き掃除をするのも効果的。

ただし、素材によっては変色やシミの原因になることがあるので、まず目立たない場所で試してから本格的に使いましょう。

また、アルコールは引火の危険があるため、火の近くや高温になる場所での使用は避けてください。

適切に使えば、薬剤を使わない自然派のカメムシ対策として役立ちます。

カメムシを近づけないための知恵

手軽に使える忌避剤の活用法

カメムシを遠ざけるには、忌避剤(きひざい)の力を借りるのがとても効果的です。

これらはカメムシが嫌がる成分を含み、一定の範囲に近寄らせない働きがあります。

最近は市販のスプレーやジェルタイプの専用アイテムも多く、手軽に高い効果が期待できます。

スプレータイプは液状で、カメムシが気になりそうな場所に直接噴霧すればOK。

多くはミントや柑橘系、ハッカなど、さわやかな香り成分を使っているので、室内で使っても刺激臭が少なく安心です。

一方、ジェルタイプは雨や風に強く、屋外やベランダ、玄関まわりに塗布するのがおすすめ。

雨の多い季節でも効果が長持ちするのがポイントです。

使う時は、窓枠や網戸、玄関まわり、ベランダの手すり、換気口など、カメムシがよく集まるエリアを中心に定期的に塗布やスプレーしましょう。

光が当たる場所や虫が集まりやすいところは特に重点的に行うと安心です。

忌避剤によって効果の持続期間が違うので、使い方や回数はパッケージの説明を確認してください。

週に1〜2回を目安に続けるとしっかり予防できます。

また、ハーブなど天然素材由来の忌避剤も多く、ペットや子どもがいるご家庭でも安心して取り入れられます。

さらに、忌避剤を使う前は、必ずその場所の汚れやホコリを拭き取っておきましょう。

きれいな状態のほうが薬剤がしっかり密着して長持ちします。防虫ネットやすき間テープを組み合わせれば、さらに安心感がアップします。

このように、忌避剤はカメムシを寄せつけない対策の基本。定期的に使うことで、ほかの予防策との相乗効果も期待できます。

ミントや枝豆を使ったナチュラルな防虫法

カメムシは強い香りがとても苦手。その中でもミントは特に嫌われる香りです。

ベランダや庭にミントの鉢植えを置くだけで、カメムシ対策に役立ちます。

また、ミントの葉を水に浸してハッカ油と混ぜた自家製スプレーを作るのもおすすめ。

これを網戸や窓、玄関まわりなどに吹きかけると、侵入をしっかり防げます。

ちょっと意外かもしれませんが、枝豆の葉もカメムシ対策に使えます。

枝豆の葉にはカメムシが引き寄せられやすい成分があり、わざと枝豆を家庭菜園の端に植えて“おとり”にすることで、他の野菜への被害を減らすこともできるんです。

ミントや枝豆を活用すれば、見た目もナチュラルで爽やか。

ミントは一度植えると増えやすいので、手間が少なく初心者にもぴったり。枝豆は収穫も楽しめて一石二鳥です。

植物の力を借りれば、薬剤に頼らずにカメムシをガードできます。

小さなお子さんやペットがいる家庭にもやさしい、自然派の虫よけ法として人気です。

ハーブのチカラで虫よけ効果アップ

カメムシが苦手なのはミントだけではありません。

バジルやローズマリー、ラベンダー、レモングラス、タイムなど、香りの強いハーブも虫よけに最適です。

これらを玄関やベランダのプランターに並べて置くだけで、カメムシや他の虫も寄りつきにくくなります。

複数のハーブを組み合わせることで、香りのバリエーションが生まれ、防虫効果もパワーアップ。

たとえばミントとラベンダー、バジルとレモングラスなど、好みで組み合わせて楽しめます。

これらのハーブは育てやすく、料理やアロマにも使えて便利。

ローズマリーやバジルはキッチンでも活躍しますし、ラベンダーやレモングラスは見た目もおしゃれで、ガーデニング気分も盛り上がります。

ハーブはコンパニオンプランツ(仲良し植え)としても重宝します。

野菜や果物の隣に植えておくと虫が来にくくなったり、植物同士が健康的に育つ助け合いの効果も。

ガーデニングや家庭菜園を楽しむ方には、特におすすめの対策です。

秋から冬は侵入防止が大切

カメムシは寒くなってくると、暖かい場所を求めて家の中へ入ってきがち。

秋から冬は、カメムシがすき間から入らないように徹底ガードが大事です。

入ってきやすい場所は、窓やドアのすき間、換気扇や天井裏、エアコンの配管まわり、外壁のヒビ、換気口などいろいろ。

見落としがちなところもあるので、しっかりチェックして、必要なら隙間テープや防虫ネットで封鎖しておきましょう。

また、網戸や窓枠のゴムが劣化しているとそこからも入りやすくなります。

もし古くなっていたら張り替えや補修を。屋根裏の開口部などもネットやスポンジ材でふさぐと安心です。

換気口などは完全にふさげない場合も多いので、防虫フィルターを使えばOK。

ホームセンターや100円ショップで簡単に手に入ります。

南向きや西側の窓・壁も、日中の暖かさに誘われやすいので特に要注意。

窓を開け閉めするときも、周囲をしっかり確認してから行いましょう。

寒くなり始めたら、家中の侵入口を一斉チェック!これだけで冬場のカメムシ被害がグッと減ります。

カメムシが増えにくい環境づくり

カメムシの数を減らすには「住み心地の悪い環境」にするのが効果的です。

落ち葉や雑草、使っていない鉢やベランダのすき間などは、カメムシの隠れ家になりやすいので、こまめに掃除してスッキリさせておきましょう。

鉢の裏や皿の水たまり、物干し台の下など湿気が多い場所は要注意。

カメムシや他の虫も寄りやすいので、定期的なチェックが大切です。

ベランダの収納ケースや荷物も、整理して隙間にテープやパッキンを使うと虫よけ効果アップ。

水回りの換気もしっかり行って、湿気をためないようにするとさらに安心です。

庭の草木も伸びっぱなしだと虫が隠れやすくなります。

こまめに剪定して風通しをよくし、密集しすぎないように植えるのがポイントです。

こまめな掃除と整理整頓、それだけでカメムシの増殖をかなり防げます。

農作物を守るためのポイント

農家さんや家庭菜園をしている方にとって、カメムシ被害は頭の痛い問題ですよね。

特にトマトやピーマンなどの野菜はカメムシの大好物で、実が黒ずんだり、収穫量が減ったりします。

カメムシ対策で一番大事なのは、防虫ネットを早めにかけて侵入を物理的にブロックすること。

ネットは目の細かいタイプをしっかり地面まで覆うように固定しましょう。

葉の裏や茎に卵が産みつけられることもあるので、週に何度かは葉っぱのチェックを。

見つけたら手袋をつけて取り除くか、吸引器で集めるのがコツです。

また、フェロモントラップや粘着シートなども組み合わせて使うと効果的。

雑草もカメムシの隠れ場所になるので、畑のまわりもきれいにしておくと被害が減ります。

農薬に頼りすぎず、ネットやトラップ、こまめなチェックと環境整備を組み合わせて守っていきましょう。

ベランダでの虫よけテクニック

マンションやアパートでは、ベランダがカメムシの出入り口になることがとても多いです。

風に乗って高い階までやってくることもあり、洗濯物についたまま室内に入ってしまうことも。

洗濯物は夕方や夜の虫が活発な時間帯を避けて干すのが安心。

取り込むときはカメムシがついていないかチェックする習慣を。

白い服や明るい色は特に虫が寄ってきやすいので注意しましょう。

ベランダの床や壁、物干し台まわりもこまめに掃除して、虫が隠れるすき間を作らないように。

荷物や使っていない家具も整理整頓を。

防虫ネットをベランダや網戸のすき間に張るのもおすすめ。

さらに隙間テープや防虫ブラシで隙間をガードすれば完璧です。

忌避スプレーやハッカスプレーを網戸やガラス戸に使えば、カメムシも寄り付きにくくなります。

防虫対策を徹底して、ストレスの少ない生活を目指しましょう。

カメムシ被害とその対処法まとめ

カメムシによる被害はとても幅広く、家庭では室内への侵入や悪臭、掃除や消臭の手間など、精神的なストレスにもつながります。

とくに布製品についた臭いはなかなか取れず、日常生活に影響します。

大量発生時には窓や壁にびっしりとついてしまうこともあり、掃除やアフターケアの負担も増加。

被害を減らすには、秋の始めから冬にかけてしっかりと予防や環境整備に取り組むことが大切です。

農業分野でも、作物の品質低下や収穫量減少など深刻なダメージが発生します。

トマトやナス、ピーマン、稲や大豆などはカメムシの標的になりやすいので要注意。

日々の点検やネット、防虫トラップ、雑草管理などの“総合対策”が不可欠です。

カメムシ駆除にはスプレーやハッカ油、ペットボトルトラップ、掃除機など家庭にある道具も活用できます。

ナチュラルな方法や物理的な対策も取り入れて、家族みんなが安心して暮らせる環境を作りましょう。

最後に、カメムシ対策は“駆除”と“予防”のバランスがカギ。

季節や地域によって工夫しながら、暮らしを快適に保つためのひと手間を続けていきましょう。

カメムシ対策Q&A特集:よくある疑問に徹底回答!

Q1. なぜ毎年カメムシが家に出るの?

A. カメムシは、季節の変わり目、特に秋口になると暖かい場所を求めて活発に移動します。家の周囲に光やぬくもり、植物が多い環境だと寄ってきやすくなります。また、網戸やドア、換気口などのちょっとした隙間からも入り込めるので、「うちはよく出るな…」と感じるご家庭ほど、隙間対策や誘引物の整理が大切です。

Q2. 市販の忌避スプレーと自作のハッカ油スプレー、どちらが効果的?

A. どちらにもメリットがあります。市販の忌避スプレーはカメムシ専用に配合されており、即効性や持続性が高い商品も多いです。自作のハッカ油スプレーは材料費が安く、ペットや子どもがいても使いやすい点が魅力。家の状況や好みに合わせて両方試し、併用するのもおすすめです。

Q3. ミントやハーブを植えると本当にカメムシが減るの?

A. ミントやバジル、ローズマリーなど香りの強いハーブは、カメムシを含むさまざまな虫が苦手とする成分を含んでいます。鉢植えやプランターで玄関やベランダに配置すると、香りのバリアができ、寄りつきにくくなります。ただし100%完全に防げるわけではないので、他の物理的対策や掃除とあわせて行うのが効果的です。

Q4. ベランダで洗濯物にカメムシがよくつきます。どうしたらいい?

A. 洗濯物は夕方〜夜の間に干すのを避け、取り込む前にしっかり目視でチェックする習慣を。白や明るい色の衣類は特に虫が寄りやすいので、なるべく日中の早い時間に干して取り込むと安心です。物干し竿やベランダの周辺もこまめに掃除して、虫が隠れにくい環境にしましょう。

Q5. カメムシの侵入経路がわかりません。どうやって調べる?

A. まずは家の外側からじっくりチェックしてみてください。網戸や窓枠、玄関、換気扇、エアコンの配管、屋根裏の通気口、外壁のヒビやすき間など、思わぬ小さな隙間が侵入経路になっている場合があります。気になる箇所をひとつずつテープやパテ、防虫ネットでふさいでいくと効果的です。

Q6. カメムシを見つけたとき、つぶしてしまったらどうなる?

A. カメムシはつぶすと独特の強い悪臭を放つので、絶対につぶさずそっと捕獲するのが鉄則です。掃除機やペットボトルトラップを使うと手を汚さず安全に処理できます。万が一臭いが部屋に残ってしまった場合は、しっかり換気し、布製品には消臭スプレーを使って対応しましょう。

Q7. 防虫ネットの目の細かさはどれくらいが良い?

A. カメムシ対策にはできるだけ目の細かいネット(1mm以下)が理想です。粗いネットだと簡単にすり抜けてしまうため、ホームセンターなどで「防虫用」や「カメムシ用」と明記されている商品を選びましょう。地面とのすき間ができないよう、ネットの裾もしっかり押さえてください。

Q8. 枝豆でカメムシを“おとり”にする方法のポイントは?

A. 家庭菜園や畑の端に枝豆を数本植えておくことで、カメムシを集めて他の野菜を守る「トラッププランツ」として活用できます。枝豆の葉に集まったカメムシは定期的に捕獲・処分するのがコツ。他の作物への被害を軽減でき、枝豆も収穫できるので一石二鳥です。

Q9. 室内に入ってしまったカメムシ、最も簡単に退治する方法は?

A. 一番手軽なのは、空のペットボトルや紙コップを使ってそっと閉じ込める方法。直接触らずに外へ逃がすか、密閉して処分できます。スプレーや掃除機も有効ですが、吸い込んだ後の処理や臭い対策にも気を配りましょう。

Q10. 環境にやさしいカメムシ対策ってどんなものがある?

A. ハッカ油やミントなど天然成分のスプレー、コンパニオンプランツやトラッププランツの利用、防虫ネット、隙間テープ、こまめな掃除と整理整頓が代表的です。化学薬剤に頼らずに済むので、子どもやペットのいる家庭でも安心して続けられます。

Q11. カメムシ被害がひどい年の特徴や対策は?

A. 暖冬や長雨、夏の気温の高さなどでカメムシが大量発生する年があります。そんな時は、例年以上に侵入経路のチェックや掃除、ネットや忌避剤の強化、ハーブの追加設置などを徹底してください。秋口からこまめに対策することで被害をぐっと減らせます。

Q12. カメムシ対策をしっかりしても出てくる場合、どうしたらいい?

A. 全ての虫をゼロにするのは難しいですが、複数の方法を併用したり、発生時期に合わせてこまめな掃除や予防を徹底するのが大切です。それでも気になる場合は、プロの害虫駆除業者に相談するのも一つの選択肢です。

Q13. 小さな子どもやペットがいる家で注意すべきことは?

A. 市販の忌避剤や殺虫剤を使う際は、成分や使用場所に注意しましょう。天然成分のスプレーやハーブ系の対策、物理的なネットやテープを優先的に使い、薬剤を使う場合も換気や安全な場所の確保を徹底してください。誤って口に入れたり触れたりしないよう、保管にも気を配りましょう。

Q14. カメムシの卵はどうやって見つけて駆除すればいい?

A. カメムシの卵は葉っぱの裏側や茎、プランターの壁面などに数珠状についていることが多いです。発見したら手袋をはめてそっと取り除き、袋に入れて密封・処分します。卵をこまめに取り除くことで数の増加を防げます。

Q15. 窓や網戸のメンテナンスのコツは?

A. 網戸や窓枠のゴムパッキンは、劣化してくるとすき間が生じてカメムシの侵入経路になります。半年〜1年に一度くらいのペースで点検し、ゆるみや傷みがあれば早めに交換・補修しましょう。網戸のたるみや破れも、気づいた時点で張り替えておくのが長持ちの秘訣です。

Q16. 忌避剤は雨の後に再度使ったほうがいい?

A. はい。雨や風で薬剤が流れたり薄まったりするので、天気が回復したタイミングで再度スプレーやジェルを塗り直すのがおすすめです。定期的なメンテナンスが効果を維持するカギになります。

Q17. カメムシはどの時間帯に多く出る?

A. カメムシは気温の上がる日中から夕方にかけて活発に動きます。秋口は日没前後に家の外壁や窓まわりに集まることも多いので、この時間帯に外で洗濯物を干したり、窓を開けっぱなしにしないよう注意しましょう。

Q18. 室内に入ってきたカメムシ、二度と来なくするには?

A. 侵入経路を徹底的にふさいだり、寄りつきやすい場所(光・香り・ぬくもり)の見直しをしましょう。再度現れた場所には、念入りに忌避剤を散布し、掃除や換気、ハーブの設置もあわせて行うと予防効果がアップします。

Q19. 一度大量発生した場合、どう片付ければ?

A. 掃除機やペットボトルトラップでまとめて捕獲し、処分する際は密閉してからゴミ出しを。大量発生時は外壁や窓、ベランダの掃除を徹底し、網戸やネット、隙間テープも総点検しましょう。臭いが残った場合は、しっかり換気し、布製品には消臭スプレーを。

Q20. どんな場所にカメムシは集まりやすい?

A. 南向き・西向きの明るい壁や窓、玄関ポーチのライトまわり、植物の多いベランダ、湿気のある場所など。こうした場所には重点的に防虫対策をすると安心です。

Q21. カメムシを「全く寄せつけない」ことはできる?

A. どんなに気をつけても、自然界の生き物なので完全にゼロにはできません。でも、上記の対策を地道に続けていくことで、被害を最小限に抑えることは十分可能です。無理せずできる範囲でコツコツ取り組むのが長続きのポイントです。

【まとめ】

カメムシ対策の総まとめ|今日からできる快適生活のコツ

カメムシは春から秋にかけて私たちの身近な場所に現れ、特に秋には暖かい家の中を目指して活発に動き出します。

見た目や動きだけでなく、その独特な悪臭や洗濯物への付着、農作物への影響まで、さまざまな困りごとを引き起こすため、毎年多くの人が悩まされています。

そんなカメムシ対策は、一つの方法に頼るのではなく、複数の手段をバランス良く組み合わせることがポイントです。

まずは網戸や窓、ドア、換気口などの隙間をしっかりふさぐ“物理的な対策”が基本。

その上で、忌避剤やハーブ、ミントの鉢植え、ハッカ油スプレーなど“自然派の予防策”も積極的に取り入れることで、より効果的なカメムシ除けが実現します。

ベランダや玄関周り、庭の整理整頓や掃除をこまめに行うことも、カメムシが住み着きにくい環境づくりに直結します。

また、枝豆の“おとり”作戦やハーブのコンパニオンプランツ、細かい防虫ネットの設置といった家庭菜園や畑での工夫も大切です。

家庭での駆除法や農業現場での防虫管理など、それぞれのライフスタイルや場所に合った方法を選んで無理なく続けましょう。

カメムシが嫌う環境づくりや侵入防止、こまめな卵の除去、掃除・整理整頓など、どれも今日から始められることばかりです。

小さなお子さんやペットがいるご家庭では、天然成分の対策やネット類を優先し、安心して暮らせる工夫を心がけてください。

自然界の生き物なので「ゼロ」にするのは難しいものの、こうした対策をコツコツ積み重ねれば、被害を最小限に抑えて快適な生活を維持することができます。

季節や住環境、地域の特徴に合わせて最適な対策を選びながら、家族みんなで協力してカメムシの悩みとサヨナラしましょう!

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。