高齢者が食べやすい大晦日料理20選|噛みやすい・やさしい・安心の年越しメニューガイド

「高齢の家族が喜ぶ大晦日のごはんって何がいい?」と悩む方は多いもの。硬い、濃い、重い料理は避け、やわらかくて食べやすいメニューを選ぶだけで負担を大きく減らせます。この記事では、大晦日に人気の高齢者向け料理、アレンジ方法、食べやすい工夫をまとめて解説します。

大晦日に高齢者と楽しむ“やさしい人気メニュー”

一年の締めくくりとなる大晦日の食卓には、その家ごとの思い出や歴史がつまった料理が並びます。

とくに高齢者のいる家庭では、「食べやすさ」や「胃にやさしいかどうか」が、年々大事なポイントになってきました。

「今年はどんなメニューならおじいちゃん・おばあちゃんも安心して食べられるかな。 」

「家族みんなが同じテーブルで楽しめて、高齢の家族にも負担が少ない献立にしたい。 」

「縁起も大切にしつつ、やわらかい料理で気持ちよく新年を迎えたい。 」

そんな声に応えるため、今年も全国のご家庭を対象に大規模アンケートを実施しました。

10代からシニア世代まで幅広い3,000名に、「高齢者がいる家庭で実際に大晦日に用意する予定の料理」について、具体的なメニューとその理由を聞いています。

寄せられた回答からは、昔から愛されてきた“やさしい定番料理”に加えて、最近増えている「高齢者向けアレンジ年越しメニュー」、さらには“同居・別居・一人暮らし”といった暮らし方の違いによって選ばれる料理が大きく変わる、という興味深い傾向も見えてきました。

ここからは、特に人気の高かったメニューを順番に紹介しながら、

「なぜ高齢者にとって食べやすいのか」

「どんな工夫をするとさらに安心なのか」

といったポイントをたっぷり解説していきます。

今年の大晦日メニューに迷っている方は、ぜひヒントとして活用してみてください。

Contents

- 1 第1位 やわらかおせち

- 2 第2位 年越しそば&高齢者向けうどん

- 3 第3位 やわらかすき焼き&すき煮

- 4 第4位 海鮮ちらし・やわらか刺身・カニ鍋

- 5 第5位 鍋・豆腐料理・やわらか天ぷら

- 6 三世代で囲む団らんごはん

- 7 高齢者と暮らす家庭の“日常+少しごちそう”メニュー

- 8 一人暮らし高齢者向け ― 無理しない“年越しセット”

- 9 仕事帰りに合流する家族・別居の親世帯との“お疲れさまごはん”

- 10 そば・おせち・雑煮のやさしい楽しみ方

- 11 雑煮と元日のごはん

- 12 高齢者にとっての“控えたい食べ方”とほどよい付き合い方

- 13 ストック食材で“いつでもやさしい一品”が出せる安心感

- 14 高齢者が笑顔でいられる大晦日の食卓が、いちばんのごちそう

- 15 高齢者のための大晦日栄養バランスガイド

- 16 噛む力・飲み込む力に合わせた“大晦日メニューアレンジ術”

- 17 持病別に気をつけたい“大晦日の食べ方のポイント”

- 18 高齢者にやさしいコンビニ・スーパー大晦日メニューの選び方

- 19 一人暮らし高齢者のための“見守り兼ねた大晦日ごはんサポート”

- 20 認知症の方と一緒に楽しむ“大晦日の食卓づくり”

- 21 お餅が心配な高齢者のための“お雑煮アレンジ&代替メニュー”

- 22 介護施設に学ぶ“高齢者が笑顔になる大晦日メニューの工夫”

- 23 年末年始の高齢者ごはんと“お薬・水分補給”のちょっとした注意点

- 24 高齢者と一緒に作れる“大晦日の簡単共同作業レシピ”

- 25 人気メニュー① やわらかアレンジのおせち料理

- 26 人気メニュー② 年越しそば&うどんの“やさしい食べ方”

- 27 人気メニュー③ 体がぽかぽか温まる鍋料理

- 28 人気メニュー④ ほっと落ち着く煮物と魚料理

- 29 人気メニュー⑤ 食べやすい寿司・ご飯もの

- 30 デザート編 控えめな甘さの和スイーツが人気

- 31 高齢者が安心して楽しめる大晦日ごはんの工夫ポイント

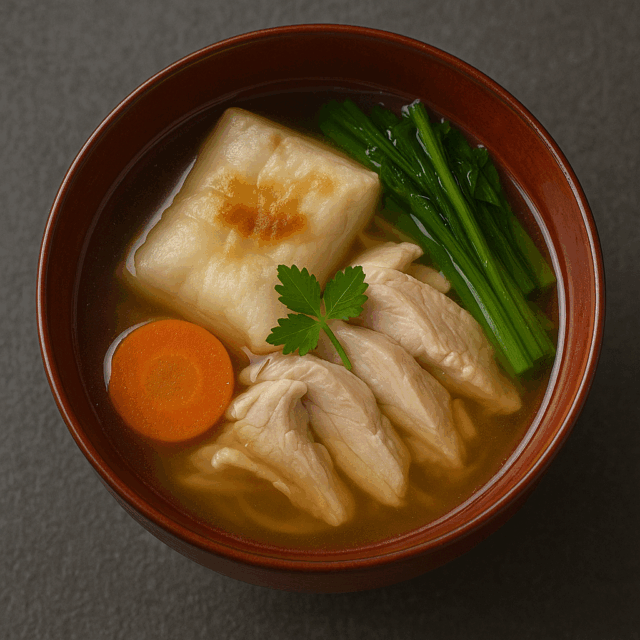

第1位 やわらかおせち

“少量ずつ・小鉢盛り”で楽しむ新定番

かつては「おせちは元日に食べるもの」というイメージが主流でした。

しかし最近は、高齢者の体調や家族の予定に合わせて、“大晦日の夜から少しずつおせちを味わうスタイル”が一気に広がっています。

今回の調査でも、「大晦日におせちを取り入れる」と答えた家庭が多数派でした。

その理由として、とくに次のような声が目立ちました。

● 元日に料理をがんばりすぎず、ゆっくり過ごしたい。

● 冷蔵・冷凍おせちの味や品質が上がり、高齢者でも食べやすいものが増えた。

● 親族が集まるのが大晦日のほうが多く、みんなで味わえるタイミングだから。

● 一年の締めくくりとして、縁起の良い料理を少しずつ口にさせてあげたい。

特に高齢者のいる家庭では、

「一度にたくさん並べるのではなく、小鉢に少量ずつ取り分ける」

「歯ごたえのあるものは、小さく切ったりやわらかく煮直して出す」

といった工夫が定番になっています。

昆布巻きには“喜ぶ”、海老には“長生き”、黒豆には“まめに働けるように”といった意味が込められていることを、会話のなかでゆっくり説明しながら食べるご家庭も多く見られました。

おせちは単なるごちそうではなく、

「一年頑張ったね」

「来年も元気で過ごそうね」

というメッセージを、やさしい味と一緒に届ける“儀式のような料理”として受け継がれていると言えます。

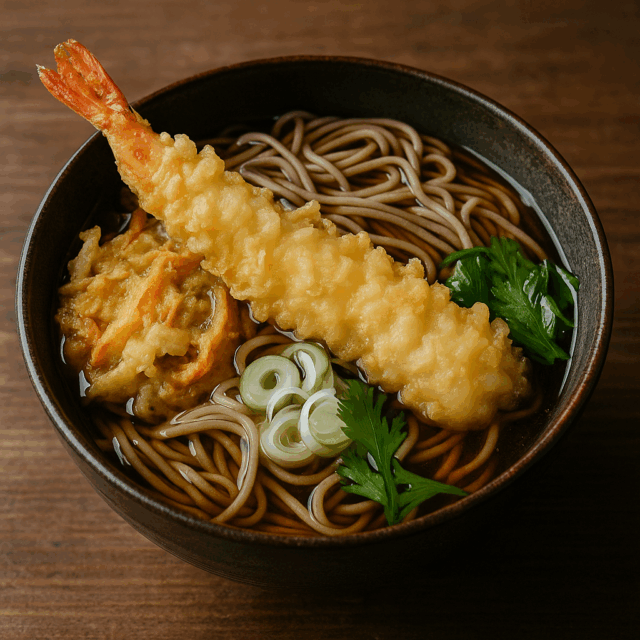

第2位 年越しそば&高齢者向けうどん

時間帯と食べやすさを工夫する家庭が多数

「細く長く幸せが続きますように」という願いが込められた年越しそばは、やはり外せない年末行事です。

ただし高齢者のいる家庭では、「食べる時間」と「麺の種類・硬さ」にひと工夫をしているケースがとても多くなっていました。

アンケートの結果、時間帯は大きく次の二つに分かれました。

● 23時前後に“年越しの儀式”として少量を楽しむ派。

● 夕食として早めに食べて、高齢者の胃腸に負担をかけない派。

深夜派の家庭では、

「毎年同じ時間に家族でそばをすするのが恒例だから」

「除夜の鐘を聞きながら、温かい汁で体を温めたい」

といった“年越しの雰囲気重視”の声が目立ちました。

一方、夕食派の家庭では、

「夜遅い時間に食べると高齢の家族の胃もたれが心配」

「薬の時間や就寝時間に合わせて、早めに済ませておきたい」

など、健康面を気づかう意見が中心でした。

さらに、麺やトッピングの選び方にも、高齢者への配慮が色濃く表れています。

・そばを少し長めに茹でて、やわらかめにする。

・あらかじめ麺を短く切っておき、噛みやすくする。

・そばが苦手、または嚙みにくい方には、うどんやにゅうめんに変更する。

・天ぷらは衣を薄めに、量も控えめにしてのど詰まりを防ぐ。

トッピングとして人気だったのは、

・やわらかいかき揚げ。

・油揚げ(きつね)。

・とろろや温泉卵など、つるんと飲み込みやすい具材。

・細かく刻んだネギを控えめにのせたシンプルな一杯。

「年越しそば=絶対そばでなければいけない」というわけではなく、

“その人が安心して食べられる温かい麺料理”

として、柔軟にアレンジしている様子がうかがえました。

第3位 やわらかすき焼き&すき煮

高齢者も楽しめる“ご褒美メニュー”に進化

冬のごちそうの王道といえば、やはりすき焼きです。

今年も「一年頑張った家族へのご褒美」として、すき焼きやすき煮を用意する家庭が数多くありました。

ただし高齢者がいる家庭では、従来の“ガッツリすき焼き”から、次のような“やさしいすき焼きスタイル”にシフトしつつあります。

● 赤身寄りの薄切り肉を選ぶ。

● 肉を小さめに切っておく。

● 野菜や豆腐を多めにして、全体のバランスを調整する。

● 割り下を少し薄めにして、後から味を足せるようにする。

アンケートでは、こんなこだわりも多く寄せられました。

「祖父母用には、脂身少なめの肉を別皿に用意している。 」

「卵にたっぷりくぐらせて、のどごしを良くしてあげている。 」

「すき焼きほど重くしたくないので、“すき煮”にしてご飯にのせて出す。 」

「最後はやわらかい雑炊やうどんで〆て、無理なく楽しめるようにしている。 」

すき焼きは、鍋を囲んで自然と会話が生まれる“団らんの象徴”でもあります。

高齢の家族が「少しでいいよ」と言いつつ、ゆっくりと箸を伸ばせるような、量と味付けの調整が人気の理由となっていました。

第4位 海鮮ちらし・やわらか刺身・カニ鍋

高齢者仕様の“海のごちそう”が台頭

「一年の終わりくらいは豪華に海鮮を楽しみたい。 」

そんな願いは、高齢者のいる家庭でも変わりません。

ただし、刺身や寿司は嚙み切りにくいネタも多いため、今年は“高齢者向けにひと工夫された海鮮メニュー”が強く支持されました。

・ご飯少なめの海鮮ちらし寿司にして、具材を小さくカットする。

・マグロやサーモンなどのやわらかいネタを中心に盛りつける。

・タコやイカなど嚙みにくいものは別皿にして、希望者だけが食べるスタイルにする。

・カニ鍋は身をほぐしてから出し、高齢者には殻を外した状態で提供する。

とくに人気だったのが、

「高齢者でも食べやすい手まり寿司」

「具材を細かく刻んだ“海鮮おじや・雑炊”」

といった、“海鮮+やわらかさ”を両立したメニューでした。

通販の冷凍カニを大晦日に解凍して楽しむ家庭も多く、

「解凍後に殻から身を外して、鍋や雑炊に入れると、高齢の家族も安心して食べられる」

という声が多数寄せられています。

第5位 鍋・豆腐料理・やわらか天ぷら

準備がラクで体にもやさしい鉄板メニュー

大晦日は、準備や片付けも含めて“ラクさ”がとても重要なポイントになります。

とくに高齢者と同居している家庭では、

「台所に立ちっぱなしにならない」

「食べる側も作る側も無理をしない」

という観点から、鍋料理や豆腐メインの料理が根強い人気を誇っていました。

● 寄せ鍋・豆乳鍋・みぞれ鍋など、やさしい味の鍋。

● 豆腐・白身魚・やわらかい鶏肉を中心にした具材構成。

● 野菜を小さめに切り、火を通しやすくしておく。

● 天ぷらは少量をカリカリに揚げるより、衣薄めでやわらかめに仕上げる。

「鍋なら、具材を変えるだけで高齢者にも若い世代にも対応しやすい。 」

「天ぷらは、高齢者には“天ぷら煮”にして出汁を含ませると、驚くほど食べやすくなる。 」

といった具体的な工夫も、多くの回答に見られました。

短時間で準備できて、片付けも簡単。

しかも体の中から温まり、胃腸にも優しい。

鍋や豆腐料理は、まさに“高齢者がいる家庭の大晦日を支える万能メニュー”として定着しているようです。

家族構成・生活スタイル別高齢者と一緒に楽しむ大晦日メニュー

大晦日の献立は、同居か別居か、三世代か、単身かによって大きく変わります。

とくに高齢者がいる家庭では、

「誰と一緒に食べるのか」

「どのくらいの時間テーブルにつけるのか」

によって、料理の内容や量を変えているケースが多くなっていました。

ここからは、家族構成や生活スタイルに合わせて、

“高齢者にも負担が少なく、みんなで楽しめるメニュー”

をいくつかのパターンで紹介していきます。

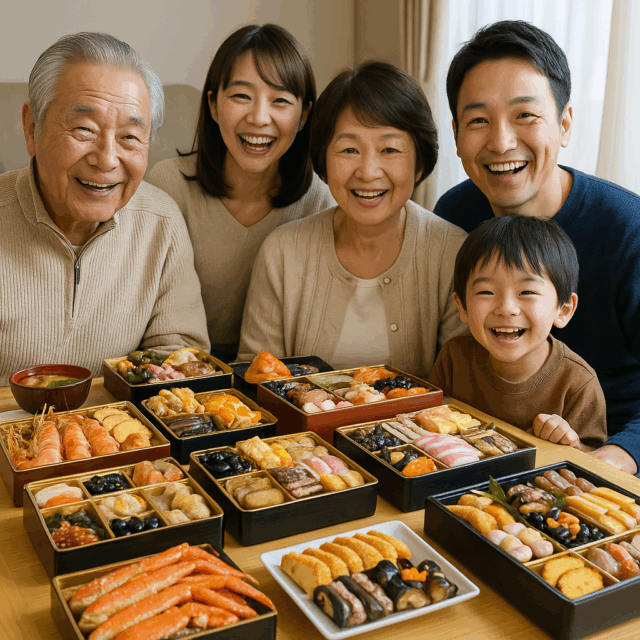

三世代で囲む団らんごはん

“みんなで作れるやさしいメニュー”が主役

子ども・親・祖父母が一緒に集まる三世代の大晦日では、「参加型で盛り上がるのに、高齢者にもやさしいメニュー」が特に喜ばれています。

● ホットプレートで作る“やわらかビビンバ”や“お好み焼き風メニュー”。

ご飯や具材を細かく刻んでおけば、高齢の家族も食べやすくなります。

具材の味付けを控えめにし、タレで調整するスタイルも好評でした。

● 高齢者も楽しめる手巻き寿司アレンジ。

海苔を半分サイズにしたり、やわらかい具材(卵・ツナ・やわらかサーモンなど)を多めにしておくと安心です。

祖父母用には“酢飯少なめ・具多め”の小さな手まり寿司にして出す家庭もありました。

● 2種類のスープが楽しめる“二色鍋”。

片方はやさしい和風だし、もう片方は家族好みの濃いめ味やピリ辛味にするなど、同じ鍋で世代間の好みを両立させられる点が人気でした。

三世代メニューで大切なのは、

「高齢者だけ特別メニューにせず、少しの工夫で“みんな同じ鍋を囲める”形に近づけること」

という意見がとても多く聞かれました。

高齢者と暮らす家庭の“日常+少しごちそう”メニュー

同居している高齢者がいる場合、毎日の食事とのギャップを大きくしすぎないことも、意外と重要なポイントです。

● いつもの煮物を、少し豪華な器に盛って“お祝い仕様”に。

里芋・大根・人参・しいたけなどの定番煮物も、形をそろえ、彩りを意識するだけで立派なごちそうになります。

● 普段の味噌汁を“具だくさんの年越しスープ”に。

豆腐・根菜・葉物を入れて、少しだけ椀を大きくすると、特別感と栄養バランスが同時にアップします。

● 白いご飯を、やさしい味の炊き込みご飯に。

鶏肉やきのこ、にんじん、油揚げなどを入れた炊き込みご飯は、高齢者にも人気のメニューです。

柔らかめに炊いて、小さめのお椀によそえば、食べ過ぎも防げます。

“毎日の延長線上にある、ちょっとしたごちそう”にすることで、高齢者の体への負担も少なく、気持ちの面でも安心して大晦日を迎えられます。

一人暮らし高齢者向け ― 無理しない“年越しセット”

一人暮らしの高齢者にとって、大晦日の料理準備は大きな負担になりがちです。

アンケートでも、

「たくさん作っても食べきれない」

「長時間立っているのがつらい」

といった声が多く寄せられました。

そこで支持を集めていたのが、次のような“無理しない年越しセット”です。

● コンビニやスーパーの“お一人さま用おせち”。

少量でいろいろな味を楽しめるので、一人暮らしの高齢者でも飽きずに食べられます。

● レンジで温めるだけの年越しそば・うどん。

インスタントやチルド麺でも、ネギやかまぼこを少し追加するだけで「自分で用意した特別な一杯」という満足感が生まれます。

● やわらか惣菜のパウチを1〜2品+ご飯。

肉じゃがや煮魚などのパウチ惣菜は、高齢者にも優しい味付けが多く、洗い物も少なく済みます。

「一人だからといって、何もしないのは少し寂しい。 」

「でも、頑張りすぎると疲れてしまう。 」

その間をとる形で、無理のない範囲で“年越しらしさをひとつだけ取り入れる”というスタイルが、多くの一人暮らし高齢者に受け入れられていました。

仕事帰りに合流する家族・別居の親世帯との“お疲れさまごはん”

大晦日まで仕事をしている家族がいる場合、

「帰ってきてすぐ食べられるようにしておきたい」

「別居の高齢の親の家に、できるだけ負担をかけずに立ち寄りたい」

というニーズも多く見られました。

● パウチ惣菜や冷凍食品を上手に組み合わせ、温かいそば・うどんを添える。

● デパ地下やスーパーの“少量ずつのオードブル”をテーブルに並べる。

● 高齢者の家には、飲み込みやすいスープややわらか煮物を手土産として持っていく。

ポイントは、

「高齢者に調理を任せない」

「電子レンジとポットがあれば完成するような構成にする」

という二点です。

料理の豪華さよりも、

「忙しい中でもちゃんと顔を見せられた」

「一緒にテレビを見ながら年を越せた」

という時間そのものが、高齢者にとっては何よりのごちそうになります。

高齢者と味わう日本の年越しグルメ

そば・おせち・雑煮のやさしい楽しみ方

日本各地で受け継がれてきた年越しそば・おせち・雑煮には、それぞれ深い意味と物語があります。

高齢者と一緒に食卓を囲むときは、その“由来”を会話に交えながら、体にやさしい形で楽しむ家庭が増えています。

やさしい年越しそば・うどんでつなぐ「今年もありがとう」の気持ち

江戸時代から続く年越しそばの文化は、今も変わらず日本の年末を象徴する存在です。

ただ、昔ながらの硬めのそばをそのまま出すのではなく、今は次のようなアレンジが主流になりつつあります。

● だしをしっかり効かせて、塩分は控えめに。

● 麺は少し細め、やわらかめに茹でて、半分くらいの長さに切る。

● 海老天は小さく切り分け、高齢者には“天ぷら煮”にして柔らかくする。

● 卵とじそばやにゅうめんにして、とろみを加える。

「昔は立ち食いそばの硬めが好きだったけど、今は孫が作ってくれるやわらかいうどんがいちばんうまい。 」

と笑う高齢者の声も多く、味の変化とともに“家族の世代交代”を感じるメニューにもなっているようです。

雑煮と元日のごはん

高齢者の体調に合わせた“その家の一杯”

雑煮は地域ごとの個性がとても強い料理ですが、高齢者のいる家庭では次のような工夫がよく見られました。

● 餅を小さく切る、または“餅入り雑炊”にして飲み込みやすくする。

● 歯が弱い方には、餅の代わりに軟飯やおかゆを入れる。

● 具材の根菜を薄切りにして、しっかり柔らかく煮る。

● 白味噌仕立ての場合は、塩分と甘さのバランスを調整する。

「昔ながらの味は変えずに、形だけ少し変えている。 」

「おじいちゃんには丸餅を半分に切って、食べやすくしている。 」

など、“伝統と安全性のちょうどいいところ”を探っている家庭が多い印象でした。

高齢者にとっての“控えたい食べ方”とほどよい付き合い方

昔から“大晦日にこれは食べないほうがいい”と言われてきた食べ物には、言い伝えや縁起の考え方が関係しています。

一方、高齢者の健康の観点から見ると、

● 揚げ物を大量に食べる。

● 塩分の高いものを一度にたくさん食べる。

● 夜遅い時間に重たい食事をする。

といった“食べ方”のほうが、実際には注意すべきポイントになります。

最近の家庭では、

「縁起の話は会話のネタとして楽しみつつ、健康面は現実的に判断する。 」

「高齢者の体調に合わない縁起物は、量を減らしたり、別の食材で意味を置き換えたりしている。 」

といった、“ゆるやかな付き合い方”が定着しつつあるようです。

年末をがんばりすぎない高齢者ファーストの時短&準備テク

最後に、年末を少しでもラクに、そして高齢者にやさしく過ごすための工夫をまとめます。

“全部手作りしない”と決めるだけで心も体も軽くなる

アンケートでは、

「昔は大晦日も一日中台所に立っていたけれど、今は市販品や冷凍食品を積極的に使うようにした。 」

という声が多数ありました。

● 煮物やおせちは半分は市販に頼る。

● メイン料理は1〜2品に絞り、あとは買って並べるだけにする。

● 高齢者の分だけは“やわらか惣菜”や介護食をプラスする。

といったスタイルに切り替えることで、作る側の負担も大幅に軽くなります。

その結果、

「台所でイライラせず、高齢の家族と一緒にテレビを見ながら年越しできるようになった。 」

という、暮らしの“質の変化”を実感している人が多くいました。

ストック食材で“いつでもやさしい一品”が出せる安心感

高齢者と暮らす家庭が常備しているストック食材としては、次のようなものが人気でした。

● 冷凍うどん・にゅうめん用の乾麺。

● やわらかくなるまで煮やすい根菜や白菜。

● ロングライフ豆腐や卵。

● レトルトのやさしい味のスープ。

「大晦日に急に予定が変わっても、これだけあれば“体に負担の少ないごはん”が一品は出せる。 」

という安心感が、ストレスを減らしてくれるという声も多くありました。

“映え”より“ほっとする見た目”を大切にする盛りつけ

見た目の華やかさより、「食べる人がほっとする盛りつけ」を意識している家庭も目立ちました。

● 高齢者の分は、小さめの器に“ちょっとずつ・色々”を意識する。

● 高さを出しすぎず、取りやすい位置に配置する。

● 手まり寿司や小さなおにぎりなど、ひと口サイズを多めに用意する。

“インスタ映え”とは別の意味で、

「その人にとって取りやすく、食べやすい形になっているかどうか」

を一番に考えた盛りつけが、高齢者ファーストの大晦日らしさと言えそうです。

高齢者が笑顔でいられる大晦日の食卓が、いちばんのごちそう

一年の締めくくりに並ぶ料理は、豪華さや品数だけが大切なわけではありません。

高齢の家族が、無理なく、安心して、そして笑顔で箸を伸ばせるかどうか。

その一点を意識して献立を考えるだけで、大晦日の食卓はぐっとやさしいものになります。

やわらかさや塩分に気をつけながら、

「今年も一緒に年を越せてよかったね。 」

「来年も元気でごはんを食べようね。 」

そんな言葉を交わせる時間こそ、高齢者にとっても家族にとっても、何よりのご馳走です。

この記事が、あなたのご家庭の“大晦日のやさしいメニューづくり”のヒントになればうれしいです。

高齢者の大晦日料理に関するその他情報

高齢者のための大晦日栄養バランスガイド

(カロリー・たんぱく質・塩分・食物繊維を無理なく整えるコツ)

大晦日からお正月にかけては、どうしても“ごちそう続き”になりがちです。

つい楽しくて食べ過ぎたり、塩分や脂質が多いメニューが重なってしまったりします。

特に高齢者にとっては、「おいしいけれど、少し控えたほうがいいもの」も増えてくる時期です。

そこで意識したいのが、カロリー・たんぱく質・塩分・食物繊維の4つのバランスです。

まずカロリーは、「普段と同じか、少し少ないくらい」を目安にすると安心です。

昼にしっかり食べたら、夜の大晦日メニューはやや軽めにする。

揚げ物や肉料理が多い日は、翌日を“野菜と魚中心の日”にする。

そんなふうに、1日単位ではなく“2〜3日トータルでならす”くらいのイメージがちょうどいいバランスです。

たんぱく質は、筋力維持のためにも高齢者こそ意識したい栄養素です。

おせちの中なら、ブリ、鶏肉、かまぼこ、伊達巻などがたんぱく源になります。

大晦日のメイン料理に、やわらかい鶏むね肉や豆腐ハンバーグ、白身魚の煮つけなどを組み合わせるのもおすすめです。

「肉か魚+卵か大豆製品」をセットにすると、自然とバランスが整いやすくなります。

塩分は、高血圧やむくみが気になる高齢者にとって重要なポイントです。

そばやうどんの“汁を全部飲まない”“鍋のスープは少し残す”など、小さな工夫でも摂取量を減らせます。

味付けを薄くする代わりに、かつお節や昆布だし、柚子・レモン、ショウガ、青じそ、ネギなどの香りと酸味を活用すると、物足りなさを感じにくくなります。

食物繊維は、便秘や血糖値の急上昇を防ぐのに役立つ大切な成分です。

おせちなら、黒豆・昆布巻き・たたきごぼう・酢れんこんなどがその代表です。

大晦日のメニューに、具だくさんの味噌汁や根菜たっぷりの煮物、ひじきや切り干し大根のサラダを1品足すだけでも、摂取量は大きく変わります。

「完璧な栄養バランスを目指す」のではなく、

・塩分を少し控える

・たんぱく質を欠かさない

・野菜と海藻を意識して足す

この3つをゆるく守るだけでも、高齢者にやさしい大晦日メニューに近づいていきます。

噛む力・飲み込む力に合わせた“大晦日メニューアレンジ術”

高齢になると、「硬いものが食べづらい」「飲み込みにくい」「むせやすい」といった悩みが少しずつ増えてきます。

大晦日だからといって、若い頃と同じメニュー・同じ量を無理に食べようとすると、のどに詰まらせたり、苦しい思いをしてしまうこともあります。

そこで役立つのが、“普段のメニューを高齢者仕様にひと工夫するテクニック”です。

- まずは、食材の「大きさ」と「硬さ」を見直します。

- 肉は薄切りにしてから、繊維を断つようにそぎ切りにする。

- 根菜は小さめの一口サイズに切り、しっかり柔らかくなるまで煮込む。

- 刺身は厚切りではなく、細めの短冊やたたき風にして、噛む回数を減らせるように工夫する。

こうした小さな違いが、高齢者にとっての“食べやすさ”を大きく左右します。

年越しそばやうどんは、麺を少し短くカットしておくと、のどに引っかかりにくくなります。

出汁をとろみ付きのあんかけ風にして、さらさら飲み込まずにゆっくり口の中で転がしながら食べられるようにするのも一案です。

天ぷらをのせる場合は、衣を薄めにして、あらかじめ一口大に切っておくと安心です。

どうしても噛む力が弱い場合は、“ムース食・ペースト食”のアイデアも役立ちます。

茶碗蒸しやかぼちゃのポタージュ、豆腐のなめらかグラタン、白身魚のあんかけなど、

「見た目はごちそう、食感はやさしいメニュー」を1〜2品用意しておくと、同じ食卓を囲みながら無理なく楽しめます。

食べる姿勢も、誤嚥予防には大切なポイントです。

背もたれに少しもたれながら、あごを引き気味にして座る。

テレビに気を取られすぎず、会話をしながらも、一口ごとにしっかり飲み込む。

こうしたちょっとした心がけだけでも、高齢者が安心して大晦日の食事を楽しむ手助けになります。

持病別に気をつけたい“大晦日の食べ方のポイント”

(高血圧・糖尿病・腎臓のトラブルなど)

高齢者の中には、高血圧や糖尿病、腎臓の疾患など、日頃から食事に気を配っている方も多くいます。

大晦日くらいは好きなものを食べたい気持ちもありますが、無理をしすぎると、年明け早々に体調を崩してしまう原因にもなりかねません。

ここでは、あくまで“家庭でできる範囲の工夫”として、持病別のゆるやかなポイントをまとめておきます。

高血圧が気になる場合は、「塩分コントロール」が第一です。

おせちの煮物や数の子、ハム・かまぼこなどは、どうしても塩分が高くなりがちです。

量を少し控えめにして、その代わりに根菜や野菜の煮物を増やす。

麺類の汁は全部飲まず、3分の1〜半分程度にとどめる。

こうした工夫でも、1日の塩分量はかなり変わってきます。

糖尿病がある場合は、「甘いおせち」と「炭水化物の重ね食べ」に注意が必要です。

栗きんとん・黒豆・伊達巻など、砂糖をたっぷり使ったおせち料理は、量を決めてゆっくり味わうのがおすすめです。

ご飯・そば・うどん・お餅が一度に重ならないように、“主食は一種類に絞る”だけでも、血糖値の急上昇をある程度避けることができます。

腎臓のトラブルがある方は、たんぱく質やカリウム・リンの摂り方にも気をつけたいところです。

魚・肉・卵を一度にたくさん食べるのではなく、少量ずつ複数の食材からとるイメージで組み立てると負担を減らせます。

具だくさんの汁物はおいしい反面、カリウムも多くなりやすいため、医師から制限を受けている場合は、量や材料を家族で話し合って調整すると安心です。

どの持病の場合も共通して言えるのは、

「全てを我慢する」のではなく「量と回数を調整する」という考え方です。

一品一品の量を少しずつ控えめにして、その分時間をかけて味わう。

どうしても心配な点があるときは、事前にかかりつけ医や栄養士さんに相談して、目安を聞いておくとより安心して大晦日を迎えられます。

高齢者にやさしいコンビニ・スーパー大晦日メニューの選び方

最近は、コンビニやスーパーの総菜コーナーにも“高齢者向け”にちょうどいい商品がどんどん増えています。

「大晦日に全部手作りするのは大変」

「離れて暮らす親の家に立ち寄る時間が短い」

そんなときこそ、市販品を上手に取り入れることで、無理なく温かい食卓を用意できます。

ポイントは、「やわらかさ・塩分・量」の3つです。

煮物や肉じゃが、筑前煮、ロールキャベツなど、

“歯茎でもかみ切れるくらいの柔らかさ”の総菜を選ぶと、高齢者にも安心です。

揚げ物を買う場合は、衣が厚すぎないものを選び、可能なら家で軽くトースターで温め直して、油を少し落とすだけでも食べやすくなります。

パッケージの裏面にある「塩分量」表示も、チェックして損はありません。

1パックあたりの塩分が2〜3gを大きく超えるようなら、家族でシェアして食べる。

薄味のサラダや温野菜を一緒に並べて、口の中を“リセットできるメニュー”を足しておく。

こうした工夫で、塩分の摂り過ぎを自然に防げます。

コンビニには、“やわらかおかずパウチ”“スープごはん”“茶碗蒸し”“豆腐ハンバーグ”など、高齢者向けにぴったりな商品も多数並んでいます。

スーパーの冷凍食品コーナーには、小分けの焼き魚や野菜ミックス、やわらか煮魚なども多く、少量ずつ解凍して使えるのが魅力です。

「全部手作りでないといけない」と気負わず、

・メインは市販品に頼る

・副菜だけ手作りする

・ご飯と汁物だけ自宅で用意する

といった“ハイブリッド方式”なら、準備する側の家族もかなりラクになります。

大切なのは、高齢の家族が「おいしかった」「楽しかった」と感じられること。

そのためなら、市販品の力をどんどん借りてOKです。

一人暮らし高齢者のための“見守り兼ねた大晦日ごはんサポート”

一人暮らしの高齢者にとって、大晦日の夜は少し心細く感じることもあります。

「ちゃんと温かいものを食べているかな」

「お餅などを一人で食べて、誤嚥していないかな」

離れて暮らす家族にとっても、心配事は尽きません。

そこで役立つのが、“食事+見守り”をセットにした大晦日サポートです。

たとえば、大晦日の数日前に「レンジで温めるだけセット」を宅配で送る方法があります。

やわらかい煮物、茶碗蒸し、柔らかハンバーグ、やわらかご飯のレトルトなどを組み合わせて、

「これをこの順番で食べると、大晦日のごちそうになるよ」とメモをつけておくだけでも、安心感はぐっと高まります。

当日の夜は、テレビ電話や音声通話で“オンライン年越し”をするのも一案です。

画面越しに同じ時間に年越しそばを食べたり、「今年も一年おつかれさま」と言葉を交わしたり。

遠くにいても、“同じ食卓を囲んでいるような気持ち”になれます。

また、宅配弁当や配食サービスを、大晦日の夜だけ特別に利用する方法もあります。

高齢者向けの宅配弁当は、栄養バランスややわらかさが配慮されているものも多く、

「大晦日スペシャルメニュー」が用意されるサービスも増えています。

一人暮らし高齢者の大晦日ごはんで大事なのは、

“豪華さ”よりも“ちゃんと誰かに気にかけてもらえている”という感覚です。

ちょっとした電話やメッセージでも、食事の時間がぐっとあたたかいものになります。

認知症の方と一緒に楽しむ“大晦日の食卓づくり”

認知症のある高齢者と一緒に大晦日を過ごす場合、

「どんなメニューなら混乱しにくいか」

「どう盛り付ければ安心して食べられるか」

という視点も大切になってきます。

まず意識したいのが、“見た目のわかりやすさ”です。

たくさんのおかずを一度に乗せた大皿より、

少量ずつを小皿に分けて出した方が、「何を食べればいいのか」が理解しやすくなります。

似た色・似た形の料理を隣同士に置くのではなく、色や形がはっきり違うものを並べると、混乱が少なくなります。

メニュー選びでは、“昔からよく食べていた味”を少し意識してみましょう。

若い頃に好んでいた煮物の味付けや、子育て中に家族によく作っていた料理などは、記憶が残っていることも多く、

「懐かしいね」「昔はこんなことがあったね」と会話のきっかけにもなります。

食べるペースは、一人ひとり違います。

周りが急かさないこと、ゆっくり一口ずつ飲み込めるように見守ることが大切です。

途中で席を立ちたくなったり、集中が切れてしまうこともありますが、

「少しずつ、何回かに分けて食べる」くらいの気持ちで見守ると、お互いに負担が少なくなります。

認知症があっても、「一緒にテーブルを囲む」「少し手伝ってもらう」ことは十分可能です。

テーブルにナプキンを並べてもらう、ミニトマトをお皿に置いてもらうなど、簡単な作業をお願いするだけでも、

本人の“役割感”や“参加している実感”につながります。

お餅が心配な高齢者のための“お雑煮アレンジ&代替メニュー”

お正月といえばお餅ですが、高齢者にとっては「のどに詰まりやすい食材」の代表でもあります。

大晦日〜三が日にかけて、救急搬送のニュースを目にすることも少なくありません。

それでも「やっぱりお雑煮は楽しみたい」という気持ちも強いもの。

そこでまず試したいのが、“お餅の切り方と調理法”の工夫です。

- 大きな角餅をそのまま入れるのではなく、サイコロ状やうす切りにして一口サイズにする。

- 焼き餅ではなく、しっかり煮てやわらかくしてから提供する。

- 一度に入れる量を減らし、よく噛んでゆっくり飲み込んでもらう。

こうした工夫だけでも、リスクはかなり軽減されます。

それでも不安が大きい場合は、“お餅の代わりになる具材”を取り入れるのも一つの選択です。

白玉団子やすいとん、やわらかいがんもどき、小さめのおにぎり、豆腐入り団子などは、のどに詰まりにくく、お雑煮風の汁ともよく合います。

「お餅はなしで、その代わりに具だくさんの温かい汁物を楽しむ」というスタイルも十分“立派なお正月”です。

また、お餅を食べる場合は、「必ず家族がそばにいる時間帯にする」「テレビに夢中にならず、食事に集中できるタイミングを選ぶ」ことも大切です。

一人暮らしの高齢者の場合は、「今年はお餅を控えて、別のメニューを楽しもう」と柔軟に考えることも、安全のためにはとても大切な判断です。

介護施設に学ぶ“高齢者が笑顔になる大晦日メニューの工夫”

介護施設やデイサービスでは、噛む力・飲み込む力・持病など、さまざまな状態の高齢者が一緒に食事をします。

それでも、大晦日やお正月には“行事食”として、できる限り季節感と特別感のあるメニューが用意されます。

その工夫には、家庭でも参考になるアイデアがたくさん詰まっています。

一つは、「見た目の華やかさ」と「安全性」の両立です。

たとえば、おせち料理をムース状にした“ムース食おせち”は、その代表的な例です。

見た目は紅白かまぼこや伊達巻、煮物のように色や形を工夫しつつ、実際の食感はとてもなめらかで、飲み込みやすく仕上げられています。

刻み食ややわらか食でも、盛り付け方次第で驚くほど“ごちそう感”が出ます。

- 少量を小鉢に分けて盛る。

- 紅白の色合いを意識して、人参・大根・ほうれん草などを合わせる。

- 梅型や花型の型抜きで、柔らかい食材をくり抜いて飾り付けに使う。

こうしたひと工夫で、視覚から「お祝い感」を演出できます。

また、施設では「少量多品目」が意識されることも多いです。

一つの料理をたくさん食べるのではなく、

少しずつ色々な味を楽しめるように、彩りや組み合わせが考えられています。

これは家庭でも真似しやすく、“飽きずに最後までおいしく食べてもらうコツ”にもなります。

家庭の大晦日メニューでも、

「柔らかさ」「食べやすさ」「見た目の華やかさ」

この3つを意識すると、介護施設の行事食のように、高齢者が自然と笑顔になる食卓に近づいていきます。

年末年始の高齢者ごはんと“お薬・水分補給”のちょっとした注意点

大晦日からお正月にかけては、普段とは違う時間に食事をしたり、いつもと違うメニューが続いたりします。

高齢者にとっては、それが“薬を飲むタイミング”や“水分量”の乱れにつながることもあります。

まず意識したいのは、「夜遅い時間の食べ過ぎ」です。

年越しそばを23時〜0時ごろに食べる場合、寝る直前に満腹になると、胃もたれや逆流性食道炎の症状が出やすくなります。

高齢の家族がいる場合は、そばの量を少なめにして具材を多めにしたり、夕食の時間を少し早めにずらしたりして、胃への負担を軽くしてあげると安心です。

薬のタイミングも、いつも通りを心がけたいポイントです。

普段「食後に飲む」薬を処方されている場合、

年末年始であっても、なるべく食事の時間と薬の時間を大きくずらさないように意識します。

どうしても夜更かしをする場合は、「どのタイミングで薬を飲んでおくといいか」を事前に医師や薬剤師に確認しておくと、当日あわてずに済みます。

水分補給は、冬だからこそ意識しておきたいポイントです。

寒いとどうしても水分をとる量が減り、気づかないうちに軽い脱水状態になってしまうこともあります。

温かいお茶や白湯、具だくさんの汁物など、“体を冷やさずにとれる水分”を意識して用意しておくと安心です。

利尿剤などを飲んでいる高齢者の場合は、「夜遅くにたくさん水分をとると、夜間のトイレで転倒しやすくなる」というリスクもあります。

その場合は、日中にこまめに水分をとり、夜は“のどが渇きすぎない程度”に調整するなど、家族で話し合いながらバランスをとることが大切です。

高齢者と一緒に作れる“大晦日の簡単共同作業レシピ”

大晦日の食卓は、ただ食べるだけでなく「一緒に準備する時間」も思い出になります。

高齢者にとっても、できる範囲で料理に参加することは、手先や頭を使うよい刺激になります。

無理のない範囲で、“共同作業レシピ”を取り入れてみましょう。

たとえば、手まり寿司づくりは簡単で見た目も華やかです。

- ご飯を小さな一口サイズに丸めてもらう。

- ラップの上に薄く切った刺身や薄焼き卵をのせて包んでもらう。

- 包み終わったら、孫世代と一緒に盛り付けを担当してもらう。

力があまりいらない作業なので、椅子に座ったままでも参加しやすいのがポイントです。

サラダやオードブルの盛り付けも、高齢者が活躍しやすい場面です。

- ミニトマトやブロッコリー、チーズなどをお皿の上に並べてもらう。

色のバランスを相談しながら、「ここに赤を足そうか」「緑を増やしてみようか」と会話を楽しむ。

それだけで、食卓は“小さな共同作品”になります。

おでんや鍋の具材準備も、座ったままできる作業が多くあります。

- ちくわの穴にきゅうりを入れてもらう。

- こんにゃくの表面に切れ目を入れてもらう。

- 飾り切りした人参をお重やお椀に均等に配ってもらう。

こうしたシンプルな作業は、認知機能の維持にもつながると言われています。

大切なのは、「うまくできるかどうか」ではなく、「一緒に手を動かした時間そのもの」です。

多少形がいびつでも、「おじいちゃんが切ってくれた人参」「おばあちゃんが盛り付けてくれたサラダ」と思えば、家族にとっては世界に一つだけのごちそうです。

高齢者が“料理をしてあげる側”から“一緒に料理を楽しむ仲間”へと役割を変えていく大晦日は、

家族にとっても、忘れられない年越しの思い出になっていきます。

高齢者に喜ばれる大晦日料理とは?

高齢者にとっての大晦日の食事は、「豪華さ」よりも「安心して食べられること」が何より大切です。

若い世代はボリュームや華やかさを重視しがちですが、高齢になると、噛みやすさや消化のしやすさ、塩分や脂質の量など、気をつけたいポイントがぐっと増えます。

それでも、「一年の締めくくりくらいは、ちょっと特別なごはんを楽しんでもらいたい」と思う方は多いですよね。

この記事では、そんな気持ちに寄り添いながら、介護が必要な方から元気なシニア世代まで、幅広い高齢者に人気の大晦日料理と、喜ばれやすい工夫を分かりやすく紹介していきます。

高齢者向け大晦日ごはんの基本ポイント

高齢者に人気の大晦日料理には、いくつか共通する特徴があります。

・柔らかくて噛みやすい

・消化にやさしい

・味つけはやや控えめ

・脂っこすぎない

・見た目や香りで“季節感”が感じられる

このポイントを押さえながら、いつものメニューを少しアレンジするだけでも、「食べやすさ」と「特別感」を両立できます。

たとえば、おせち料理でも、揚げ物を減らして煮物や魚中心にしたり、硬い具材を小さくカットしたりするだけで、ぐっと食べやすくなります。

人気メニュー① やわらかアレンジのおせち料理

おせちは高齢者にも人気ですが、そのままだと「硬い」「味が濃い」「量が多い」と感じることも少なくありません。

そんなときは、“高齢者向けアレンジおせち”にしてしまうのがおすすめです。

・黒豆はそのままでも食べやすく、噛む力が弱い方にも好評

・数の子は細かく刻んでサラダや和え物にすると食べやすい

・昆布巻きは薄くスライスして、柔らかい部分だけを盛りつける

また、重箱にぎっしり詰めるのではなく、小さめの器にちょっとずつ盛りつけると、「少しずついろいろ食べたい」という高齢者のニーズにぴったり合います。

塩分や砂糖が気になる場合は、市販のおせちをベースにしつつ、煮物や酢の物だけ手作りで薄味にすると、全体のバランスがとりやすくなります。

人気メニュー② 年越しそば&うどんの“やさしい食べ方”

高齢者にとって年越しそばは、「毎年欠かさず楽しみにしている」という声が多い定番メニューです。

ただし、そばは細くて噛みにくい場合もあり、誤嚥が心配な方には少し工夫が必要です。

・柔らかめに茹でて、麺を短く切って出す

・そばが苦手、もしくは噛みにくい場合は「年越しうどん」にする

・天ぷらは衣を厚くせず、具材もやわらかいものを選ぶ

具材として人気が高いのは、やわらかいかき揚げ、煮たまご、ネギ、とろろ昆布などです。

塩分が気になる場合は、つゆを薄めにしたり、つゆの量を少なめにして、そのぶん具材で満足感を出すのも良い方法です。

人気メニュー③ 体がぽかぽか温まる鍋料理

寒い大晦日に高齢者から特に支持されるのが、「あったか鍋料理」です。

鍋料理は、具材の大きさや固さを調整しやすく、野菜もたっぷり食べられるので、栄養バランスの面でも優秀なメニューです。

・豆腐や白菜、長ねぎ、きのこ類など、やわらかく煮える具材を中心に

・肉は脂身の少ない薄切りを選び、煮込んで柔らかくする

・塩分は控えめにして、だしの風味を強める

寄せ鍋や湯豆腐、豆乳鍋などは、「胃にやさしくて温まる」と高齢者からの人気が高い傾向があります。

最後に雑炊やうどんで〆れば、食が細い方でも「少しだけなら…」と口にしてくれることも多いです。

人気メニュー④ ほっと落ち着く煮物と魚料理

「昔から食べ慣れた味が、一番ほっとする」という高齢者はとても多いです。

煮物と魚料理は、まさに“懐かしさ”と“食べやすさ”を兼ね備えたメニューと言えます。

・里芋、にんじん、大根、しいたけなどの定番煮物

・ぶりの照り焼きや、さわらの西京焼きなどの魚料理

・かれいの煮付け、さばの味噌煮などのやわらかい煮魚

これらは、味つけを少し薄めにするだけで、高齢者にも優しい一品になります。

盛りつけの際は、大きな切り身のままではなく、食べやすい大きさに切って出すと、噛む力に不安がある方でも安心です。

人気メニュー⑤ 食べやすい寿司・ご飯もの

「お寿司が好き」という高齢者もとても多いです。

ただし、握り寿司はネタによって噛みにくかったり、ご飯量が多すぎたりすることもあります。

そこで人気なのが、

・刻み具材たっぷりのちらし寿司

・いなり寿司(お揚げが柔らかく、ご飯がまとまっているので食べやすい)

・小さめサイズの手まり寿司

など、“一口で食べられて、のどにつまりにくい”タイプの寿司メニューです。

酢飯の酸味が強すぎると負担になる方もいるので、お酢を少し控えめにして、だしや具材で風味を補うと◎です。

デザート編 控えめな甘さの和スイーツが人気

大晦日には、「食後にちょっと甘いものを楽しみたい」という高齢者も少なくありません。

人気が高いのは、胃に負担の少ない和風スイーツです。

・やわらかいようかんや水ようかん

・黒蜜をかけたところてんや寒天

・フルーツ入りのゼリーやヨーグルト

甘さ控えめで、口どけの良いデザートなら、食事量が少なくても楽しんでもらいやすいです。

糖尿病などの持病がある場合は、砂糖控えめのものを選んだり、量をわけて出したりと、ちょっとした配慮があると安心です。

高齢者が安心して楽しめる大晦日ごはんの工夫ポイント

メニューを選ぶ以外にも、高齢者に喜ばれる工夫はいろいろあります。

・一度にたくさん盛らず、少量をこまめに出す

・飲み込みやすいように、とろみをつける料理を取り入れる

・薬を飲む時間と食事時間のバランスを考える

・長時間座りっぱなしにならないよう、休憩をはさむ

また、「何が食べたい?」と聞くと遠慮してしまう方も多いので、

「昔よく作ってくれたあの煮物どう?」

「子どものころ、家でどんな大晦日ごはん食べてた?」

といった“思い出話”からメニューを決めていくと、会話も弾みやすくなります。

まとめ “無理をさせないごちそう”が一番のプレゼント

高齢者に人気の大晦日料理は、派手さよりも、

「安心して食べられる」

「いつもの味に少しだけ特別感がある」

そんな、ささやかなごちそうです。

噛む力や飲み込みの状態、持病などは人それぞれなので、完璧な正解メニューはありません。

大切なのは、その人のペースに合わせて、食べやすい形にアレンジしてあげること。

“無理をさせないごちそう”こそ、何よりの思いやりです。

今年の大晦日は、ぜひ高齢のご家族の好みや体調に寄り添ったメニューで、一緒にゆっくり一年を振り返る時間をつくってみてください。

【口コミ・体験談集】

“うちの家族が選んだ大晦日のごちそう”

● 70代母「年越しそばは麺短めが助かる」

年を取ってから麺を噛み切るのが少し大変になってきたので、娘が短めに切って出してくれるようになりました。

つゆも薄味にしてくれるので、胸焼けしなくて助かります。

「ちょっと工夫してくれたんだな」と思うだけで、食卓が嬉しくなるんですよね。

● 80代父「柔らかいぶり大根が一番しみる」

昔から大晦日はすき焼きだったけど、最近は煮物のほうが体に合う。

とくに柔らかく煮たぶり大根は、噛まなくても味が染みてて本当にうまい。

胃も軽いし、次の日もすっきり起きられるのが嬉しい。

● 60代女性「ちらし寿司は見た目も元気が出る」

食欲が落ちてしまう年末でも、酢飯の香りと色とりどりの具があるちらし寿司は“ちょっとだけ食べよう”と思える。

錦糸卵やサーモンが乗ってるだけで気分が上がって、年越しらしい華やかさも感じられます。

● 70代夫婦「鍋は二人暮らしでもちょうど良い」

子どもが独立して夫婦2人だけの大晦日になったけれど、鍋は量が調整しやすいので本当に便利。

白菜・豆腐・鶏肉だけのシンプル鍋でも、だしの香りがするだけで特別な夜になります。

〆の雑炊まで食べると、なんだかホッとしますね。

● 80代女性「いなり寿司はのどにつまらなくて安心」

固いものが少し苦手になったけど、いなり寿司はお揚げが柔らかいから安心して食べられる。

甘じょっぱい味も懐かしくて、孫も喜ぶので、大晦日は家族で作ることが多いです。

● 60代男性「大晦日は結局“煮物の味”が恋しい」

若いころは豪華な肉料理が好きだったけど、今はしみじみと煮物の味が一番ほっとする。

大根・里芋・人参の柔らかい煮物があれば、他は多少簡単でも満足です。

年を取ると、こういう“帰ってくる味”が一番のご馳走になるんだと感じます。

● 75歳男性「そばよりうどんのほうが喉通りが良い」

昔は年越しそば派だったけど、最近はうどんに切り替えています。

太いし喉越しが良くて、温かい汁が体にも優しい。

家族が「年越しうどんでも立派だよ」と言ってくれるのもありがたいです。

● 70代女性「黒豆は毎年の楽しみ。健康にもいい気がする」

黒豆が好きで、毎年必ず食べます。

昔ながらの甘さがあって、小さくても“お正月が来るな”と感じられる味です。

年を取ると甘いものが少し恋しくなるので、ちょうど良い楽しみなんですよね。

● 60代介護中の娘さん「刻みおせちが大成功だった」

母が硬いものを食べにくくなったので、おせちの黒豆・昆布巻き・煮物を刻んで“小鉢盛り”にしました。

見た目は小さくても、味はしっかりお正月。

母が嬉しそうに食べてくれて、家族みんなが安心できる大晦日になりました。

● 78歳ご夫婦「甘い水ようかんが食後のご褒美」

食事量は減ったけど、食後にちょっと甘いものがあると満足感が違います。

水ようかんは喉越しが良くて、重くないので食べやすい。

寒い大晦日にほんのり冷たい和スイーツは、意外といいものですよ。

● 85歳女性「熱々の湯豆腐は体が喜ぶ」

湯豆腐はシンプルだけど、大晦日の寒さにはちょうどいい。

昆布だしが優しくて、薬味を少しのせるだけで十分美味しい。

外の冷たい空気と熱々の湯気の組み合わせが、年末の“締めくくり”って感じがします。

● 70代息子さん「父は結局“昔ながらの味”を喜ぶ」

父に何を食べたいか聞くと、だいたい昔母が作っていた煮魚かおでん。

大晦日だからと豪華にしすぎても残してしまうので、体になじんだ味を優先するようにしています。

結果、食卓も優しい雰囲気になるので、家族の会話も増えました。

● 60代女性「手まり寿司は見た目で心が躍る」

見た目がかわいくて、噛みやすいサイズなのが嬉しい。

具材も家にあるものを少しずつ使えるので、胃に負担なく楽しめます。

孫と一緒に作れるのも楽しくて、大晦日の定番になりました。

【高齢者に人気の大晦日料理Q&A集】

“介護・健康・食べやすさ・縁起・家族配慮まで全部解決!”

Q1. 高齢者でも安心して食べられる大晦日の定番料理は?

やわらかく煮た煮物、湯豆腐、雑炊、寄せ鍋、やわらかいうどん、ちらし寿司、食べやすいおせち(黒豆・南瓜・栗きんとんなど)が特に人気です。

見た目が華やかで季節感もあり、胃に優しいメニューが喜ばれます。

Q2. 年越しそばは噛みにくくない?誤嚥が心配です。

そばが噛みにくい方には、以下の工夫が安心です。

・麺を柔らかめに茹でる

・短く切って盛りつける

・うどんやにゅうめんに変更する

・とろみをつけたつゆにする

無理に“そば”にこだわらなくても、年越しの雰囲気は十分味わえます。

Q3. おせちは塩分が高いと聞きましたが高齢者でも大丈夫?

おせちは保存食の名残で味が濃めのものが多いですが、工夫次第で安心して楽しめます。

・薄味の手作り煮物を追加する

・市販のおせちは水分を切って盛る

・昆布巻きなどは薄切りにして量を調整する

“少しずつ色々”というスタイルにすることで、美味しく負担なく食べられます。

Q4. 胃腸が弱い高齢者には、どんな大晦日料理が向いてる?

体を温める汁物が喜ばれやすいです。

・湯豆腐

・野菜たっぷり味噌汁

・卵とじうどん

・雑炊

・具だくさんのスープ

消化にやさしく、夜に食べても負担が少ないのがポイントです。

Q5. 肉料理が好きな高齢者には何がいい?

脂の少ない部位で“柔らかくできる調理法”を選ぶと安心です。

・薄切り肉のすき煮

・鶏むねのやわらか煮

・豚しゃぶのポン酢和え

・ハンバーグ(豆腐入りでふわふわ)

噛む力に合わせて、切り方や盛りつけを変えるだけでもかなり食べやすくなります。

Q6. 誤嚥が心配な方にはどんな工夫が必要?

以下のような“食べやすい形”に変えると安全性が高まります。

・とろみをつけたスープ

・具材を細かく刻む、ペースト状にする

・むせやすい冷たい飲み物は控える

・食事中はゆっくりペースで

家族が焦らせないことも、とても大切です。

Q7. 高齢者でも食べられる“縁起物”はある?

あります!やわらかく食べやすい縁起物もたくさんあります。

・黒豆(柔らかい・甘くて食べやすい)

・南瓜の煮物(“病気を防ぐ”縁起)

・里芋(“子孫繁栄”の象徴)

・やわらかくした紅白なます

縁起も取り入れつつ、負担がない形にするのがポイントです。

Q8. 高齢者にとって“大晦日に向かない料理”はある?

絶対NGではありませんが、以下は慎重にしたほうが安心です。

・揚げ物(胃に重い、のどにつまる可能性)

・大きな肉の塊(噛みにくい)

・砂肝・タコなど硬い食材

・濃い味・塩分の高いもの

その人の状態に合わせて調整すれば、完全に避ける必要はありません。

Q9. 介護が必要な高齢者のために、家族は何を気をつけるべき?

無理させず、環境づくりを整えることが最優先です。

・長時間座らせない

・食事中に声をかけすぎない

・飲み込みやすい温度に調整する

・薬の時間と重ならないようにする

食べる“量”ではなく、“楽しく安全に過ごせたか”を大切に。

Q10. 一人暮らしの高齢者に届けるなら、どんな食事が良い?

冷めても美味しく、温め直ししやすい料理が喜ばれます。

・柔らかい煮物セット

・湯豆腐セット

・雑炊用の具材

・刻みちらし寿司

・飲み込みやすいスープ類

「食べきりサイズ」にするだけで負担が減り、安心感も高まります。

Q11. 介護食を作る時間がない時はどうしたらいい?

市販品を上手に組み合わせればOKです。

・やわらか惣菜パウチ

・やわらかおせちセット

・飲み込みやすいプリンやゼリー

・冷凍うどん

“全部手作りしないといけない”という思い込みは不要です。

Q12. 高齢者にとって大晦日の食事で一番大切なのは?

一番のポイントは、量や豪華さではなく、

「安心して、無理なく、家族と一緒に楽しめること」

です。

食べる量が少なくても、時間が短くても、

“その人のペース”に合わせることで、心地よい大晦日になります。

【まとめ】

“高齢者が安心して楽しめる大晦日の食卓とは?”

一年の終わりをゆっくり過ごす大晦日は、どの家庭にとっても特別なひとときです。

とくに高齢者にとっては、「家族と同じ食卓に座り、季節を感じる料理を味わうこと」が、何よりの楽しみであり、生きがいにもつながる大切な時間です。

本記事で紹介してきたように、最近の大晦日の食卓は“豪華さ”よりも“安心して食べられること”が重視される傾向が強くなっています。

噛む力や飲み込む力が衰えてきた方でも、ほんの少しの工夫で、驚くほど食べやすく、そして美味しく楽しめるメニューがたくさんあります。

おせちは食べやすい量を小鉢に分けて盛りつけるだけで負担が軽くなります。

年越しそばは麺を短く切る、うどんに変更するなど柔軟にアレンジできます。

鍋や煮物などのあたたかい料理は、体を冷やさず胃にもやさしいため高齢者から圧倒的に支持されています。

ちらし寿司や手まり寿司のような“ひと口サイズ”のメニューは、食欲が落ちがちな年末でも見た目で心が動く一品です。

さらに、大晦日の食卓は“料理そのもの”以上に、家族との会話や思い出が大きな意味を持ちます。

口コミ・体験談でも、

「昔からの味がほっとする」

「少し簡単でも家族が工夫してくれたことが嬉しい」

「小鉢にちょこちょこ盛ってくれるだけで安心して食べられる」

といった“気持ち”に関する声が圧倒的に多く寄せられました。

料理の豪華さよりも、

その人の体調や好みに寄り添うこと。

無理に食べさせようとせず、ゆっくり安心して楽しめる環境を整えること。

その人のペースに合わせて“食べやすい形”へアレンジすること。

これらが、高齢者にとって最高のおもてなしになります。

Q&A集でも紹介した通り、高齢者向けの大晦日料理に“絶対の正解”はありません。

大切なのは、

● 食べられるものを無理なく選ぶ

● 温かい料理で体を冷やさない

● 量より満足感を重視する

● 誤嚥や胃もたれを防ぐ工夫をする

● 家族みんなが笑顔で過ごせる雰囲気を大事にする

という、とてもシンプルなポイントです。

一年を振り返りながら、感謝や労いの言葉を交わし、家族全員で温かい食卓を囲む――。

高齢者にとって、それはどんなごちそうにも勝る“幸せな時間”です。

どうか今年の大晦日が、大切な人にとって心安らぐひとときになりますように。

そして、誰にとっても無理のない、やさしい大晦日の食卓となるよう、この記事のヒントが少しでも役立てば幸いです。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。