高齢者免許更新|75歳・80歳で変わる手続き・不合格対策・返納サポート完全ガイド

75歳・80歳で変わる免許更新手続きや認知機能検査の対策、不合格時の再チャレンジ方法、返納後の生活支援まで、安心して手続きできる情報を徹底解説!認知機能検査・技能検査の不合格対策と再受検のコツ。

高齢者元管更新とは|75歳・80歳で変わる手続きの全体像

Contents

- 1 高齢者元管更新の基本:対象年齢と手続きの流れ

- 2 高齢者免許更新の基本:対象年齢と手続きの流れ

- 3 免許更新の案内ハガキはいつ届く?通知スケジュールと注意点

- 4 80歳以上・75歳以上で異なる更新期間とルール(何年ごと?)

- 5 申請に必要な書類と事前準備

- 6 手続きの流れ:警察署・運転免許試験場・センターでの対応

- 7 免許更新の受付時間・所要時間・予約方法

- 8 認知機能検査とは?実施時期・対象者・検査結果の見方

- 9 検査のテスト問題・出題パターンと合格ライン

- 10 高齢者講習(座学・技能・実車)の内容と流れ

- 11 技能検査・適性検査・臨時検査のポイントと注意点

- 12 認知機能検査や技能検査に不合格になったらどうなる?再受検・再試験の流れ

- 13 医師の診断書提出が必要な場合

- 14 自主返納・運転免許証返納の方法とメリット

- 15 高齢運転者への支援・安全運転教育・サポート体制

- 16 免除の条件・違反歴がある場合の特例

- 17 講習・検査・試験の予約や希望日申請のポイント

- 18 普通自動車・二輪など車種別の手続き・必要書類の違い

- 19 不合格になった場合の対処法

- 20 認知機能検査の対策法

- 21 運転をやめる選択肢(自主返納と新しい生活サポート)

高齢者元管更新の基本:対象年齢と手続きの流れ

高齢者の元管更新とは、日本の道路交通法に基づき、特定の年齢を超えた運転者に対して行われる特別な元管更新プロセスのことを指します。

通常は5年に一度行われる元管更新ですが、高齢者の場合は不安全話題や事故の増加を反映して、更に細かい手続きや検査が加わります。

基本的には75歳を超えた運転者が対象となり、元管更新時には「認知機能検査」や「高齢者講習」などの参加が必要になります。

2022年の法改正により、75歳以上の運転者は認知機能検査を必ず受けることが定められました。その結果によって、講習内容やはさらに技能検査の有無が決まります。

80歳を超えると、一部の運転者には「運転技能検査」が必要となり、実際に車を運転しながらの評価が行われます。これにより、道路上での安全性確保が高まる一方、更新のハードルも上がっています。

このように、高齢者元管更新は年齢とともにハードルが高くなるため、予約や手続きの準備を早めに始めることが、スムーズな更新につながります。

高齢者免許更新の基本:対象年齢と手続きの流れ

高齢者の免許更新とは、日本の道路交通法に基づき、特定の年齢を超えた運転者に対して行われる特別な免許更新プロセスのことを指します。

通常は5年に一度行われる免許更新ですが、高齢者の場合は高齢運転者による事故増加や安全面の懸念を反映して、さらに細かい手続きや検査が追加されます。

基本的には75歳を超えた運転者が対象となり、免許更新時には「認知機能検査」や「高齢者講習」などの受講が必要となります。

2022年の法改正により、75歳以上の運転者は認知機能検査を必ず受けることが定められました。その結果によっては、追加で技能検査や医師の診断書が必要となる場合もあります。

80歳を超えると、一部の運転者には「運転技能検査」が課され、実際に車を運転しながらの評価が行われます。これにより、道路上での安全性確保が高まる一方、更新のハードルも上がっています。

このように、高齢者免許更新は年齢とともに手続きが複雑化し、ハードルが高くなっていきます。そのため、案内ハガキが届いたら早めに準備を始めることが、スムーズな更新につながります。

免許更新の案内ハガキはいつ届く?通知スケジュールと注意点

高齢者の免許更新手続きは、事前の案内ハガキ(更新連絡書)が届くことからスタートします。この案内ハガキは、誕生日の約2〜3か月前に自宅へ郵送されます。

ハガキには、免許証の有効期限や必要な講習・検査の内容、手続きに必要な書類、受講場所や予約方法などの詳細が記載されています。特に「認知機能検査」や「高齢者講習」の予約方法についても明記されていますので、ハガキを受け取ったらすぐに内容を確認しましょう。

案内ハガキに記載された日付や手続き先、持ち物の確認を怠ると、当日手続きができなかったり、予約が取れなかったりする場合がありますので注意が必要です。

また、引越しなどで住所変更をしていない場合や、住民票の住所と実際の居住地が異なる場合には、ハガキが届かないこともあります。その際は、最寄りの警察署や運転免許センターに事前に相談しておくと安心です。

高齢者講習や認知機能検査は、特に繁忙期(3月・9月など)は早めに定員が埋まってしまうことが多いので、案内ハガキを受け取ったらできるだけ早く指定された方法で予約をしましょう。

さらに、案内ハガキには受講や検査の「締切日」や有効期限も記載されています。うっかり失念しないよう、カレンダーやスマホにメモしておくことをおすすめします。

80歳以上・75歳以上で異なる更新期間とルール(何年ごと?)

高齢者免許更新の有効期間は、年齢によって大きく変わります。75歳以上になると、免許の有効期間は「3年」に短縮されます。これは高齢者の交通事故リスクを下げるため、より頻繁に運転能力をチェックするためです。

さらに、80歳を超えると、一部の人は「運転技能検査(実車試験)」が課されます。違反歴がある場合や、過去の認知機能検査の結果によっては、75歳でも技能検査が必要となることがあります。

技能検査が必要な場合は、運転免許センターなどで実際に車を運転して試験官から評価を受けます。合格できなければ、免許の更新ができません。このため、技能検査の前には、運転の練習や家族・教習所でのサポートを受けておくと安心です。

違反歴のない75歳以上の方は、「認知機能検査」と「高齢者講習」のみで更新可能な場合もあります。ただし、80歳を超えるとほとんどの方が技能検査の対象となりますので、実車試験の準備も欠かせません。

万が一、有効期限を過ぎてしまった場合は、一定期間は「経過措置」で更新可能ですが、長期間放置すると再取得が必要になり、かなりの負担がかかります。更新期限の管理も重要なポイントです。

このように、75歳・80歳でルールが大きく変わるため、自分の年齢や状況に合わせたスケジュール管理と早めの準備が安心のコツです。ご家族や周囲の協力を得ながら、無理のないスケジュールで手続きを進めましょう。

高齢者免許更新の手順|必要書類・持参物チェックリスト

申請に必要な書類と事前準備

高齢者免許更新では、スムーズに手続きを進めるために、事前の準備がとても重要です。特に必要書類や持参物を早めに確認しておくことで、当日のトラブルを防ぐことができます。

【主な持参物・必要書類】

- 更新連絡書(案内ハガキ)

- 現在所持している運転免許証

- 健康保険証やマイナンバーカード等、本人確認書類(必要な場合)

- 申請用写真(会場で撮影できる場合も多いが、念のため持参推奨)

- 更新手数料(現金・クレジット・交通系ICなど会場により異なる)

- 高齢者講習・認知機能検査の受講済証明書(すでに受講済の場合)

また、眼鏡や補聴器など、日常運転に必要な補助具も必ず持参しましょう。特に視力・聴力検査があるため、普段使っているものがあれば忘れずに。

事前に必要な講習や検査の予約を済ませておき、案内ハガキ記載内容に沿って準備を整えてください。体調管理も大切で、当日体調不良の場合は無理せず日程を変更しましょう。

手続きの流れ:警察署・運転免許試験場・センターでの対応

高齢者免許更新の具体的な流れは、基本的に以下の順番で進みます。

- 事前に届いた案内ハガキの内容を確認し、認知機能検査・高齢者講習など必要な予約を済ませる。

- 予約日に検査や講習を受講し、「受講済証明書」を受け取る。

- 更新日に運転免許センター、または一部警察署で必要書類を提出し、視力・聴力などの適性検査を受ける。

- 必要に応じて運転技能検査(実車試験)を受ける。

- すべての検査・手続きに合格したら、更新手続きを進め、免許証が交付される。

運転免許センターは混雑しやすいですが、設備が整っており手続きがスムーズです。警察署での更新は、地域によって対応できる年齢や日程が限定される場合もあるため、案内ハガキや管轄警察署の公式情報を確認してください。

受講内容や必要な検査が人によって異なるため、案内ハガキに記載された内容を細かく確認し、疑問があれば事前に問い合わせをしておきましょう。

免許更新の受付時間・所要時間・予約方法

免許更新の受付時間や所要時間、予約方法は、施設や地域によって多少異なります。一般的な流れとポイントは以下の通りです。

【受付時間】

運転免許センター:平日 8:30~16:30(最終受付15:30~16:00目安)

一部の警察署:平日午前のみや午後のみ、または曜日限定の場合も

土日祝対応の有無は事前確認必須

【所要時間】

認知機能検査:約30~40分

高齢者講習:1時間~2時間

更新当日の手続き:30分~1時間程度(混雑時はさらにかかることも)

技能検査を含む場合:さらに1~2時間程度プラス

【予約方法】

案内ハガキに記載された番号に電話、または指定サイト・アプリで予約

予約枠はすぐに埋まることも多いので、届いたら即予約がおすすめ

日程変更やキャンセルも、早めに手続きを

また、近年は予約制が徹底されており、予約なしでは当日受付できない施設も増えています。体調不良や予定変更がある場合も、早めに連絡して対応しましょう。

万が一、当日持参物を忘れた場合や予約日を間違えた場合は、現地スタッフに相談してください。再予約や別日対応になることもあるため、余裕を持ったスケジュール管理が大切です。

認知機能検査・高齢者講習の内容と対策

認知機能検査とは?実施時期・対象者・検査結果の見方

認知機能検査は、75歳以上の運転免許更新を迎えるすべての方が原則として受ける必要がある重要な検査です。この検査は、加齢に伴う認知機能の低下がどの程度進行しているかを客観的に評価するものであり、ご本人の自覚がないまま進行することも多い認知症などのリスクを早期に発見するための社会的セーフティネットの役割も果たしています。

検査の実施時期は、免許証の有効期限が切れるおよそ6ヶ月前から受けることができますが、実際には「更新案内ハガキ(更新連絡書)」が届いた時点から、できるだけ早めに予約し、受検することが推奨されます。多くの高齢者が同時期に手続きを進めるため、特に繁忙期は予約が取りにくくなることもあり、早めの行動がとても大切です。

検査の対象となるのは、免許更新時に75歳以上であるすべての方ですが、特に過去3年間に一定の交通違反があった場合や、更新前後に重大な交通事故を起こした場合には、臨時で再検査や追加検査が課されることもあります。これにより、社会全体の交通安全水準の向上を目指しています。

検査の結果は、A(認知機能の低下は認められない)、B(低下のおそれあり)、C(認知症の可能性あり)の3段階で評価されます。A判定の場合は、通常の高齢者講習へと進みますが、BやC判定の場合には追加で医師の診断や、場合によっては臨時適性検査や講習が必要となることもあります。検査後には結果が本人に手渡され、どの判定になったかや、今後の手続きについても分かりやすく説明されるため、納得しやすい仕組みとなっています。

検査のテスト問題・出題パターンと合格ライン

認知機能検査の内容は「時間の見当識」「手がかり再生」「時計描写」という3つのカテゴリで構成されており、それぞれの分野で記憶力や判断力、空間認識能力などをバランスよく測定します。

時間の見当識は、今日の日付や曜日、現在の時刻などを答える問題で、日常生活の中での認知力をダイレクトに測る重要なパートです。高齢になるほど日付や曜日の感覚が曖昧になりがちなので、普段からカレンダーや時計を意識しておくことが対策になります。

手がかり再生は、10〜16種類ほどのイラストや単語が数分間だけ提示され、その後にできるだけ多く思い出して紙に書く記憶力のテストです。一度ヒントをもとに答えてから、改めて自由記述で思い出す「自由再生」と、ヒントを頼りに答える「手がかり再生」の2段階で行われます。物覚えが苦手な方は、普段からメモを取る習慣や脳トレアプリを使うと効果的です。

時計描写は、指定された時刻のアナログ時計の文字盤と針を描写する問題です。空間認識力や計画性、細かい作業能力が問われ、認知症の早期発見にも非常に有効です。普段から腕時計や壁掛け時計で時刻を意識し、実際に絵を描く練習をしておくと良いでしょう。

各パートには配点があり、合計点でA・B・C判定が出されます。具体的な合格ラインは公表されていませんが、一般的には76点以上でA判定、49点から75点でB判定、48点以下がC判定といわれています。毎回ほぼ同じ形式の出題ですが、イラストや単語の内容が変わる場合もあるため、過去問集や自治体配布の模擬テスト、スマホアプリなどで事前に練習しておくことが重要です。

また、「うっかりミス」を減らすためにも、検査当日はリラックスして臨み、聞き取りづらい場合や筆記が苦手な場合はスタッフに積極的に声をかけてサポートを受けましょう。

高齢者講習(座学・技能・実車)の内容と流れ

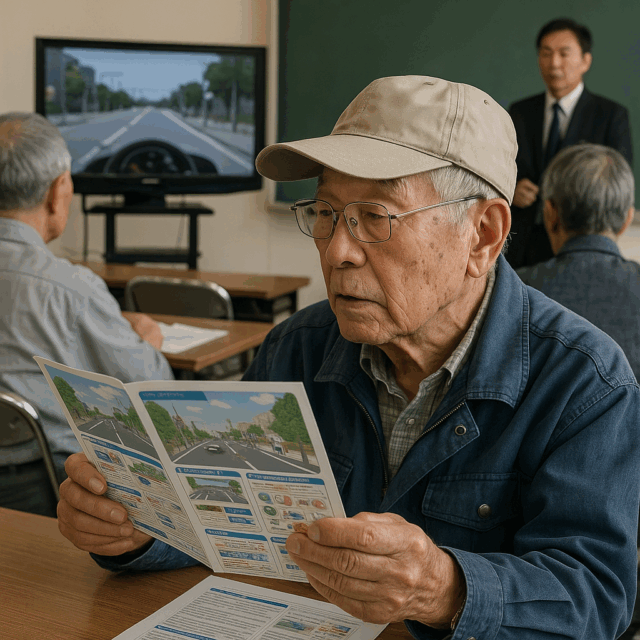

高齢者講習は、認知機能検査でAまたはB判定を受けた方が受講対象となります。講習の主な内容は、「座学による知識の確認と最新道路交通法の説明」「運転適性検査」「実車指導(運転技能講習)」という3本立てになっており、高齢者が安全に運転を続けるための知識と技能の維持・確認を目的としています。

座学パートでは、近年の道路交通法改正点や高齢ドライバーが特に気をつけたい交通ルール、事故が発生しやすいシーンとその予防策、安全運転のポイントなどが分かりやすく説明されます。参加者同士での意見交換や質疑応答の時間もあり、日常の運転に直結するアドバイスを受けることができます。

運転適性検査では、視力・聴力・運動機能などの基礎能力がチェックされます。専用の測定器やシートを使用し、動体視力や反応速度、手足の協調動作など、実際の運転で必要とされる身体機能が細かく評価されます。メガネや補聴器が必要な方は必ず持参しましょう。

実車指導では、教習車やシミュレーターを使用しての実践的な運転技能チェックが行われます。発進・停車・右左折・車線変更・交差点での判断など、基本的な運転操作を確認し、講師からその場で具体的なフィードバックがもらえます。シミュレーターの場合は、突然の飛び出しや天候変化など、日常運転では体験しづらいシチュエーションも体感できるため、不安な場面への対応力向上に役立ちます。

講習の所要時間は、全体で1時間半から2時間程度。体調や聴力、理解に不安がある方は受付時にその旨を伝えることで、より丁寧な対応を受けられる場合も多いです。講習修了後には「高齢者講習終了証明書」が発行され、これがないと更新手続きに進めませんので、必ず保管しておきましょう。

技能検査・適性検査・臨時検査のポイントと注意点

技能検査(実車試験)は、特に75歳以上で過去に一定の違反歴がある方や、80歳以上で更新を迎える方に義務付けられることが増えています。検査内容は、あらかじめ設定されたコースを実際に運転し、停止線での確実な停止や信号・標識の遵守、合図のタイミング、スムーズな発進・停車、周囲確認など、基本的な運転技能が細かくチェックされます。緊張しやすい方は、家族や友人に同乗してもらい練習したり、教習所の「高齢者向け運転レッスン」を利用するのもおすすめです。

適性検査は、視力や運動能力、反射神経、色覚など、運転に必要な基礎的能力を機械を使って計測するものです。眼鏡や補聴器、杖など日常的に使っている補助具があれば必ず持参し、ありのままの状態で検査に臨むことが大切です。

臨時検査は、認知機能検査でC判定となった場合や、更新手続き前後に重大事故・違反が発生した場合などに追加で実施されることがあります。場合によっては医師の診断書や専門医の診察が求められ、最悪の場合、免許更新そのものが認められないことも。

検査や講習で不合格になった場合でも、再受験・再受講のチャンスは複数回用意されていますが、日程や回数には限度があります。体調や精神的な準備、家族や周囲のサポートを得ながら、早め早めの行動を心がけましょう。加えて、普段から運転日誌をつける、認知トレーニングに取り組むなど、日常生活でできる予防策・対策も積極的に取り入れることで、安心して免許を維持し続けることができます。

75歳・80歳以上の不合格・再検査・運転免許返納の選択肢

認知機能検査や技能検査に不合格になったらどうなる?再受検・再試験の流れ

775歳・80歳を超えると、認知機能検査や運転技能検査が更新時の大きな関門となります。これらの検査で万が一「不合格」となった場合でも、すぐに免許が取り消されるわけではありません。実際には、全国の運転免許センターや警察署、指定自動車教習所などでは「再受検」「再試験」など複数の救済措置やチャンスが用意されているため、焦らず冷静に流れを把握して対応していくことが何よりも大切です。

まず、認知機能検査でC判定(認知症の疑いあり)となった場合は、速やかに医師による精密な診断を受ける必要があります。専門医による面談や検査を通じて、実際に運転に支障があるかどうかが客観的に評価され、その結果「運転に支障なし」と認められた場合は、再度認知機能検査や高齢者講習、または技能検査を受け直すことができます。もしも診断で「一時的な体調不良」「検査当日の緊張やうっかりミス」などが要因だった場合も、一定期間を空けて再受検が許可されるケースが多いです。このように、結果に左右されずに複数回チャレンジできる道が開かれているのが大きな安心ポイントです。

再試験や再受検の流れは、原則として指定された期間内であれば複数回受験が可能です。再挑戦をあきらめずに取り組むことで、練習や準備の成果が次回に生かされ、合格率が上がるという報告も多くあります。高齢者講習や認知機能検査の再受検は、センターや指定教習所で予約制で行われている場合がほとんどなので、案内ハガキや担当窓口の指示に従い、早めの予約・確認が重要です。

技能検査(実車試験)の場合も、不合格となった際にはその場でどのポイントが不足していたか、危険予測・標識の見落とし・右左折時の合図など具体的な課題が詳細にフィードバックされます。その内容を持ち帰り、家族や知人、またはプロの指導員と一緒に練習することが再合格への近道です。また、シニア向けの運転指導プログラムや「高齢者技能アップ講習」などを活用し、弱点克服を意識した実践的なトレーニングを積むことも有効です。

再受験にあたっては、地域やセンターによって受験できる回数や期間が異なります。一例として「半年以内に2回まで」「年間3回まで」など、ルールが細かく定められている場合もありますので、必ず窓口や担当者に最新の情報を確認してください。期限を過ぎてしまうと初めから手続きをやり直さなければならない場合もあるため、カレンダーや家族の協力を得てスケジュール管理を徹底しましょう。

さらに、最近は本人だけでなく家族や周囲の協力が再合格への大きな支えになっています。苦手項目を家族と一緒に確認し、運転日誌をつけて自分自身の運転傾向やミスを分析する、またYouTubeや自治体サイトにある高齢者向け運転練習動画などを参考にする方法もあります。教習所やシニア専用の運転体験イベントも各地で開催されており、体験談やアドバイスを直接聞ける良い機会です。

繰り返しになりますが、再試験の機会を上手に活用し、万全の準備で臨むことが大切です。単なる「やり直し」と考えるのではなく、「自分の弱点や課題を把握し、安全運転への意識を高める機会」と前向きにとらえて、日常生活のなかでも信号確認・標識認識・左右確認の練習を積み重ねていくと安心です。家族や教習所スタッフ、地域の交通安全指導員など周囲の力も借りながら、しっかり準備して再挑戦しましょう。

医師の診断書提出が必要な場合

認知機能検査や適性検査の結果によっては、医師の診断書提出が義務付けられるケースがあります。とくに認知機能検査で「C判定(認知症の疑いが強い)」となった場合や、重大な交通事故や違反を起こして臨時の適性検査を命じられた場合には、指定された専門医の診察を受け、詳細な診断書を作成してもらうことが求められます。診断書作成にあたっては、神経内科や精神科の専門医が、本人やご家族への聞き取り、日常生活の様子の評価、必要に応じて心理検査や脳画像検査など複数の角度から総合的に診断を行います。

この診断書では、単に「認知症の有無」だけでなく、進行の度合い、最近の物忘れや判断力の低下、日常生活での注意力や記憶力の保持度、さらには安全運転が可能かどうかについての医師の意見が詳細に記載されます。診断の結果、「運転に支障がない」「日常生活に特段の問題はない」と医師が判断すれば、その診断書を提出することで再検査や高齢者講習を受ける道が開かれ、一定期間内であれば免許更新の手続きを進めることが可能です。

一方、診断の中で「運転に明らかな支障がある」「認知症の進行が顕著」「日常生活にも危険が及ぶ状態」と医師が認めた場合は、免許の停止または取り消し処分となることがあります。その場合、ご本人やご家族の心理的な不安・戸惑いも大きくなりやすいため、行政の福祉窓口や地域包括支援センター、ケアマネジャー等と連携しながら、今後の生活や移動手段の確保についてしっかりと相談を重ねていくことが大切です。運転卒業後の移動の選択肢や支援策についても、行政からの情報提供や家族・地域の協力体制を最大限活用していきましょう。

また、医師の診断書提出が必要となった場合は、案内ハガキや運転免許更新センターから、どの医療機関にかかるべきか、診断書の様式、提出期限などが具体的に案内されます。指示内容をよく確認し、わからない点や不安なことがあれば、必ず早めに行政窓口や専門医に相談してください。診断書の取得には予約や診断に時間がかかる場合も多いため、日程に余裕をもって行動することが、円滑な免許更新や今後の生活設計に繋がります。必要に応じて、ご家族の付き添いやサポートも受けつつ、無理なく手続きを進めていきましょう。

自主返納・運転免許証返納の方法とメリット

高齢になり、体力や判断力の衰えを感じたり、認知機能検査で厳しい判定が出た場合、「自主返納(じしゅへんのう)」という選択肢があります。自主返納は、本人の意思で運転免許証を返納し、公的に「運転を卒業」する制度です。年々社会全体でも認知が広がり、多くの高齢者が安心して生活の新たな一歩を踏み出す手段として選ぶようになっています。

返納の手続きは、運転免許センターや警察署の窓口で申請するのが一般的です。本人確認書類(免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど)を持参し、窓口で返納の意思を伝えれば手続き自体は数分で完了します。多くの地域で家族による同行や代理申請も可能なので、不安があれば事前に電話で確認すると良いでしょう。返納時には「運転経歴証明書」の発行を同時に申し込むことができ、これは今後の人生で本人確認書類として全国の金融機関や役所、宅配サービスなどさまざまなシーンで正式に使えます。

この運転経歴証明書は運転免許証を失うことへの不安をカバーしてくれるだけでなく、本人の長年の運転経験を社会的に証明するものとして、家族や地域からも温かく受け止められるケースが多いです。また、もしも健康状態の変化や生活環境の都合で一時的に返納したい場合でも、証明書は一生有効ですので安心です。

自主返納には本当に多くのメリットがあります。たとえば、自治体ごとにバスやタクシーの運賃が半額、もしくは大幅割引になる制度や、商業施設・スーパー・レストランでの優待サービスが受けられる地域が年々増えています。たとえば東京都や大阪府、北海道など全国各地で「運転経歴証明書提示でポイント還元」「シニア特別割引」「医療機関の送迎割引」などの実用的なサービスが充実しつつあります。都市部では民間のシェアサイクルや電動カートの利用料金割引、地方ではコミュニティバスの回数券支給など、その内容は実に多様です。

さらに、返納を機に「自家用車に頼らない新たな移動スタイル」を見直すご家庭も増えています。返納したことで事故やヒヤリハットから解放され、家族や地域の人々からのサポートも得やすくなるため、本人だけでなく周囲の安心感も格段に高まります。実際、運転に不安を覚えた高齢者が返納後に地域のサークル活動や趣味、ボランティアなど新しい居場所や生きがいを見つけ、「生活の幅が広がった」「家族との時間が増えた」「外出が前よりも楽しくなった」という声も多く寄せられています。

また、自主返納を選択することで万が一の事故リスクや賠償責任からも解放されるため、本人・家族にとって大きな安心材料となります。社会全体で「無理をせず、必要なタイミングで運転を卒業する」ことが尊重される風潮が広がっている今、自主返納は「責任ある大人の新しい選択」として推奨されています。運転卒業後の生活支援や相談先も年々増加中ですので、悩みや不安は一人で抱えず、家族や行政窓口に相談しながら安心して次のステップへ進んでいきましょう。

高齢運転者への支援・安全運転教育・サポート体制

高齢者の免許更新や返納に関しては、年々多様で手厚い行政や民間の支援が整備されてきており、全国各地で高齢ドライバーの安全と安心をサポートする体制が強化されています。たとえば、地方自治体が主催する「高齢者安全運転講習」は、交通安全に関する最新情報や身近な事故の事例、体験型のシミュレーターなどを活用した実践的な危険回避トレーニングを取り入れており、知識だけでなく実際の行動に活かせる内容が充実しています。警察署や交通安全協会の教室では、定期的な交通安全イベントや個別相談会も実施されており、高齢者自身が安心して運転に向き合えるよう工夫がされています。

また、免許返納後の生活をサポートするサービスも充実しており、バスやタクシーの「高齢者割引」制度は多くの自治体で導入されています。運転経歴証明書を提示することで、公共交通機関の運賃割引や地域限定の買い物サポート、商業施設やレストランの割引、病院・薬局でのポイントサービス、宅配サービスの割引など、さまざまな優待特典を受けることができます。さらに、最近は地域ごとに高齢者専用の送迎サービスや「移動支援バス」など、通院や買い物の足を確保できる新しい交通インフラが続々と登場しており、運転卒業後も安心して日々の暮らしを続けることができます。

高齢運転者向けの交通安全教育も進化しており、体験型の安全講座やデジタル教材を使った「自宅学習型講習」なども増えています。自治体やNPOが主催する「脳トレ教室」や認知機能トレーニング講座、シミュレーターを用いた疑似運転体験などは、運転を続ける高齢者にも免許を返納した方にも人気です。これらの教室では、仲間づくりや社会参加の機会が生まれ、生きがいや日常の楽しみを見つけるきっかけにもなっています。

さらに、買い物・通院・趣味の外出などの日常的な移動を支える「地域見守り型タクシー」や「高齢者移動支援ボランティア」など、地域密着のサポート策も全国的に広がっています。家族や近隣住民が協力して高齢者の生活を見守り、困ったときに気軽に頼れる仕組み作りが進行中です。

家族や地域社会の役割もますます大きくなっています。運転卒業後の新しい移動手段や日々の生きがいづくり、趣味のサークルやボランティア活動の紹介、地域コミュニティへの参加サポートなど、社会的な孤立を防ぎながら自分らしい生活を継続できるよう、多方面から支え合う環境が整っています。免許返納や運転卒業への不安や悩みがある場合は、ためらわずに地域包括支援センターや行政の相談窓口、民間の福祉サービスを活用しましょう。

各地で用意されたガイドブックや個別相談も活用し、安心して前向きなシニアライフを築いていける時代となっています。

80歳以上・75歳以上のよくあるQ&Aと実践アドバイス

免除の条件・違反歴がある場合の特例

高齢者の免許更新においては「誰もが一律に同じ流れをたどる」わけではありません。免除や特例措置が複数設けられており、更新手続きや講習・検査の内容が個人ごとに異なる場合が多々あります。たとえば75歳以上の方は原則として認知機能検査が必須ですが、過去3年間に無事故・無違反であった場合には「高齢者講習」の内容が簡略化される、もしくは一部項目が免除される場合もあります。実際には、免除の内容や条件は都道府県ごとに微妙に異なるため、案内ハガキの内容や公式Webサイトで必ず最新情報を確認してください。

一方、過去に交通違反歴がある場合や、人身事故の経験がある方は、技能検査や臨時検査の受験が義務付けられることがあります。違反歴の重さや回数によって「検査回数が増える」「追加の講習が必要」といったケースも見られます。違反の内容が「一時停止違反やスピード違反」など軽微なものであれば大きな制限はありませんが、「酒気帯び運転」「信号無視」「人身事故」など重大違反の場合は、更新手続き自体が大幅に複雑化したり、更新が認められないこともあります。こうした違反歴の判断は、基本的に警察や運転免許センターのデータベースで管理されていますが、ご自身の記憶と照らし合わせて不安がある場合は、早めに窓口で相談・確認することを強くおすすめします。

また、心身に障害のある方や、脳卒中・認知症などの既往症がある場合には、医師の診断書や福祉手帳の提出によって一部検査や講習の免除・簡易化が認められることもあります。ただし、この手続きも個人ごとの状況や自治体によって対応が異なるため、わからない点は遠慮なく相談窓口で質問しましょう。

講習・検査・試験の予約や希望日申請のポイント

免許更新に必要な講習や検査は、全国的に「完全予約制」もしくは「事前申し込み制」となっている場合がほとんどです。とくに年度末や年度初め、長期休暇の直前・直後など繁忙期は、予約枠がすぐ埋まってしまうことも多く、案内ハガキが届いたら一日でも早く予約手続きを始めるのが理想的です。

電話予約・インターネット予約・窓口予約など、都道府県や会場によって予約方法が異なります。最近では「スマホやパソコンからの予約が主流」になってきましたが、苦手な方はご家族や知人に手伝ってもらったり、最寄りの警察署や免許センターの窓口で直接サポートを受けるのが安心です。

予約の際は、講習や検査ごとに「必要な持ち物・書類」が指定されています。案内ハガキをしっかり読んで、当日の持参物(免許証・健康保険証・写真・診断書など)を事前に揃えておきましょう。体調が悪くなった場合や急な予定変更が必要になった場合は、早めにキャンセルや日程変更を連絡することも大切です。変更やキャンセルの受付締切は会場ごとに違うため、予約時にあわせて確認しておきましょう。

また、会場によっては「高齢者専用の駐車場」「バリアフリー対応」「送迎サービス」など、さまざまな配慮がなされています。車椅子や補助具利用の方、足腰に不安がある方は、予約時に申告することでより安心して手続きを進められます。講習・検査の会場は広大な施設も多く、会場案内図や誘導スタッフのサポートも積極的に利用しましょう。

普通自動車・二輪など車種別の手続き・必要書類の違い

免許更新や検査の流れは、実は所持している免許の種類によって大きく異なることがあります。もっとも多い「普通自動車免許」だけを所持している場合は、認知機能検査と高齢者講習が基本ですが、「中型・大型」「けん引」「大型二輪」など複数免許を持っている場合は、技能検査や追加の実車講習、健康診断書の提出が求められることも。

プロドライバー(タクシー・バス・トラック等)は、事業所からの運転記録証明や追加の健康診断が義務付けられるケースがあり、一般の方より提出書類が多くなる傾向があります。また、原付・小型特殊免許のみの場合は、高齢者講習や認知機能検査が一部免除されることもあるため、自分の所有免許をしっかり確認してから必要書類を揃えましょう。

基本的な持ち物は「案内ハガキ」「運転免許証」「申請用写真」「本人確認書類(健康保険証・マイナンバーカード等)」ですが、技能検査や医師の診断書が必要な場合は、そのコピーや原本も求められます。手続きごとに細かい違いがあるため、不明な場合は事前に窓口や公式サイトで確認し、持参漏れを防ぎましょう。

困ったときの相談窓口(警察署・本部・自動車学校等)

手続きや更新の流れ、書類の記入方法、持参物の不備など、少しでも不安や疑問があれば「早めに相談すること」がもっとも重要です。多くの警察署や運転免許センターでは「高齢者相談専用窓口」や「シニア向け手続き案内カウンター」が設けられており、職員が親切・丁寧にサポートしてくれます。混雑状況や待ち時間も教えてくれるので、まずは電話や直接の問い合わせで状況を確認しましょう。

また、全国の自動車学校(教習所)では「高齢者向け技能アップ講習」や「模擬認知機能検査体験講座」なども実施されており、検査前の不安解消や練習の場として大いに活用できます。最近は地域包括支援センターや市役所・町役場など福祉部門でも、移動や暮らしのサポートを含めた総合的な相談が可能になっています。

特にインターネットやスマートフォンの操作が苦手な方、ご家族と一緒に手続きを進めたい方は、第三者の付き添いや代理人申請などの制度も利用できます。書類作成のサポート、移動・送迎・生活支援の相談なども含めて、地域で用意されたさまざまな「困ったときの助け舟」を積極的に利用してください。

不合格になった場合の対処法

免許更新時の認知機能検査や技能検査で「不合格」「C判定」などとなった場合でも、決して焦らず冷静に対応することが大切です。多くの都道府県では、再試験や再講習を受けられるチャンスが複数回設けられています。たとえば、認知機能検査でうっかりミスをした場合でも、一定期間を空けて再受検が可能ですし、技能検査で合格点に届かなかった場合も、指摘されたポイントを重点的に練習し、再度チャレンジすることができます。

再試験・再講習の際は「どこで間違えたか」「なぜ不合格だったか」をよく振り返ることが重要です。できれば家族や友人と一緒に運転や模擬テストの練習を行い、弱点克服に努めましょう。また、多くの自動車学校(教習所)では高齢者向けの運転レッスンや模擬検査体験を開催しているため、プロの指導員から具体的なアドバイスを受けるのもおすすめです。特に「実車運転が不安」「どうしても緊張してしまう」という方は、教習所の個別指導や地域の高齢者向け安全運転講習を利用すると、着実にスキルアップが図れます。

さらに、各地の運転免許センターでは再試験に向けた相談コーナーや、苦手分野に特化した学習サポートも用意されています。インターネットや自治体の公式サイトには、よく出る問題の例題集や過去問、無料でダウンロードできる練習帳なども多数掲載されています。練習問題に繰り返し取り組むことで、本番の緊張も和らぎ、実力を発揮しやすくなります。

ただし、再試験の回数や期限には地域差があるため、案内ハガキや窓口説明を必ずよく確認しましょう。再受検の条件や日程調整に不安があれば、必ず早めに窓口・相談センター・家族へ相談してください。

認知機能検査の対策法

認知機能検査の合格には「事前の準備」と「日常生活での意識づけ」がカギとなります。まず、検査では「日付や時間の確認(見当識)」「イラストや単語の記憶(記憶力)」「時計の絵を描く(空間認識)」といった分野ごとの設問が出題されます。これらの能力は年齢とともに衰えがちですが、日ごろから簡単なトレーニングを続けることで十分カバーできます。

具体的な対策としては、

- 毎日、新聞の日付や天気、予定を確認して記録する習慣をつける

- テレビやラジオで曜日や時刻を意識的にチェックする

- 市販や自治体配布の「認知機能検査の練習問題集」「脳トレ本」「スマホアプリ」などを使って記憶力を鍛える

- 時計の文字盤や針を実際に紙に描く練習を繰り返す

- 家族や友人と「イラスト当てクイズ」「記憶力ゲーム」などを楽しみながら実施する

- 睡眠や食事、軽い運動で脳の働きを整える

などが効果的です。

実際に検査を受けた人の体験談として、「最初は全然覚えられなかったが、繰り返し練習するうちにスコアが上がった」「家族と一緒に時計の練習をしたら本番で緊張しなかった」という声も多く寄せられています。高齢者支援センターや市町村で模擬検査体験会が開催される場合も多いので、気軽に参加して自信をつけるのもよいでしょう。

また、検査当日はなるべくリラックスし、体調を整えて臨むことが大切です。不安な場合や聴力・視力に問題がある場合は、スタッフに事前に伝えて配慮を受けることもできます。無理せず、できる範囲でしっかり準備を進めましょう。

運転をやめる選択肢(自主返納と新しい生活サポート)

検査でどうしても合格できない場合や、年齢・健康状態・家族からのアドバイスなどにより「運転をやめる」選択を検討する方も増えています。近年は「運転免許証の自主返納」を社会全体で積極的に支援する動きが広がっており、多くの自治体でさまざまな特典やサポート制度が設けられています。

自主返納をすると、希望者には「運転経歴証明書」が発行され、これは金融機関や役所、各種契約時の本人確認書類として広く使うことができます。また、多くの自治体では運転経歴証明書の提示でバスやタクシー運賃の割引、スーパーや飲食店での優待、病院・薬局での送迎サービスなど、さまざまな生活サポートが受けられます。地方ではコミュニティバスや福祉タクシー、移動支援ボランティアなど「車がなくても安心して生活できる仕組み」も年々整備が進んでいます。

運転をやめたことで「事故の不安が消え、気持ちが楽になった」「家族との時間が増えた」「地域のサークルや趣味活動に積極的になれた」など前向きな体験談も多いです。もちろん最初は不安や戸惑いがあるかもしれませんが、家族や周囲とよく話し合い、必要なサポートを上手に活用しながら「安全で快適なシニアライフ」への一歩を踏み出しましょう。

不安や疑問がある場合は、地域包括支援センターや警察署の高齢者相談窓口、運転免許センター、福祉事業所、自治体の「運転卒業サポートデスク」などに相談することをおすすめします。どんな小さなことでも、遠慮なく聞いてみることが安心と納得の道になります。

よくあるQ&A(80歳以上・75歳以上 高齢者免許更新の実践的な疑問と回答集)

Q1. 認知機能検査で不合格になったらどうなりますか?再受検は可能?

A. 認知機能検査で「C判定(認知症の疑いが強い)」や不合格となった場合でも、すぐに免許が失効するわけではありません。まずは指定医師の診断書提出を求められます。その結果、運転に支障なしと判断されれば、一定期間を空けて再受検や高齢者講習への再チャレンジが可能です。体調や当日の緊張、うっかりミスによる不合格も多いため、気負わず日を改めて受検してください。

また、再受検には回数や期間の制限がある地域もあるので、必ず案内ハガキや窓口説明を確認しましょう。再試験前に家族や教習所のサポートを受けたり、自治体の模擬検査会などを活用すると合格率アップにつながります。

Q2. 免許返納後の生活はどのように変わりますか?不便を感じませんか?

A. 運転免許を自主返納した後、多くの方が最初は不安や不便さを感じますが、実際には「事故のリスクから解放されて安心」「家族や地域のサポートが増えて外出や通院がむしろ楽になった」と前向きに変化を感じるケースも増えています。自治体による運転経歴証明書提示でのバス・タクシーの割引、生活圏内の送迎やコミュニティバス・買い物支援など、地域ごとの支援サービスも年々充実しています。

また、新しい趣味や地域活動に参加しやすくなったという声も。どうしても移動手段に不安がある場合は、家族や自治体、包括支援センターなどに相談し、活用できるサービスを一緒に探してみましょう。

Q3. 技能検査や実車テストで緊張して失敗しやすい場合、どう対策すれば良いですか?

A. 技能検査での最大の敵は「緊張」と「慣れ不足」です。普段運転する道で家族と一緒に練習する、教習所や地域の安全運転講習に参加して“本番さながら”の体験を増やすことが有効です。また、検査直前は深呼吸や軽いストレッチ、リラックスできる音楽を聴くなど自分なりの緊張対策を試しましょう。

「何を間違えたか・どこが評価ポイントか」を家族や指導員と振り返り、苦手部分を絞って練習することも再チャレンジのコツです。緊張しすぎず“失敗しても再受験できる”という気持ちで臨むことも大切です。

Q4. 認知機能検査の合格率を上げる実践的なコツは?

A. 日常生活で脳トレを取り入れることが非常に効果的です。毎日カレンダーで日付・曜日を確認し、予定を書き留める。家族や友人と記憶力クイズやイラスト当てゲームをする。時計の文字盤を描いてみる。スマホの脳トレアプリや書店の認知症予防ドリルを活用する。さらに十分な睡眠・バランスの良い食事・ウォーキングやラジオ体操などの軽い運動で脳の働きを保ちましょう。

また、模擬問題集や無料オンライン教材で繰り返し練習するのも重要です。検査当日は早めに現地へ行き、リラックスして臨みましょう。

Q5. 事故歴や違反歴がある場合、免許更新にどんな影響がありますか?

A. 軽微な違反(スピード違反、信号無視など)のみの場合は、更新ができるケースがほとんどですが、過去3年以内に複数回の違反や重大事故・人身事故歴がある場合は「技能検査」や「臨時の適性検査」「追加の講習」などが義務付けられます。

違反や事故内容によって更新の可否や必要な手続きが変わるため、不安がある場合は早めに警察署・運転免許センターの窓口でご自身の記録や今後の流れを確認してください。

Q6. 車種ごとの手続きや必要書類が分かりません。どこで確認できますか?

A. 各都道府県警察の公式サイトや運転免許センター、案内ハガキに記載されています。特に中型・大型・二輪などを所持している場合は必要書類や手続きが異なりますので、事前確認が大切です。分からない場合や疑問があれば、迷わず窓口やコールセンターで聞きましょう。持参漏れや書類不備を防ぐために、案内ハガキにチェックリストを作るのもおすすめです。

Q7. 運転をやめた後の生活設計が心配です。どんな支援がありますか?

A. 近年は高齢者の移動や日常生活を支えるサービスが拡大しています。コミュニティバス・シルバーカーシェア・福祉タクシー・自治体主催の送迎事業など、「買い物・通院・レジャー」の外出を手厚くサポート。運転経歴証明書提示での割引や優遇も多数あります。

また、サークル活動・シニア向け趣味教室・ボランティア参加の窓口など、新しい人間関係や生きがいづくりも積極的に活用できます。まずは家族や包括支援センターに相談し、地域で使える制度やサービスを一緒に調べてみましょう。

Q8. 不安や困りごと、トラブルがあったときはどこに相談すればいい?

A. 迷ったときや困ったときは、最寄りの警察署・運転免許センターの「高齢者相談窓口」「手続き相談カウンター」がおすすめです。また、市区町村の地域包括支援センター、福祉課、地元の自動車学校などでも免許更新・運転返納・移動サポートの相談に乗っています。

スマートフォンやインターネットが苦手な方は、家族やご近所の方と一緒に相談に行くと安心です。小さな疑問でも、プロに早めに聞くことでトラブルを未然に防げます。

Q9. 家族が高齢で運転を続けるべきか悩んでいます。どう話せばいい?

A. 家族間で「運転卒業」について話し合うのはとても大切です。「不安や心配があるから話す」「本人の安全と周囲の安心のため」など、本人を責めず気持ちに寄り添うことがポイントです。

実際に免許返納した人の体験談や、サポート制度・移動手段の情報を一緒に集めて前向きな選択肢を提案することも効果的。運転以外の楽しみや役割も見つけていけるよう、一緒に新しい生活設計を考える姿勢が大切です。

【まとめ】

高齢者の免許更新は、75歳・80歳を境に手続きや講習、認知機能検査などが大きく変わり、手順や必要書類、技能検査・認知機能検査などの流れをしっかり理解することが安全で安心な運転生活の第一歩です。

不合格となった場合でも再受検や再講習、医師の診断書による再チャレンジの道が用意されており、焦らず対策を重ねれば合格への可能性は十分にあります。

また、認知機能検査や技能検査に不安がある方には、日常生活でできる脳トレや練習、家族や教習所のサポートの活用が効果的です。

体験談やアドバイスをもとに、練習や準備を継続することで自信を持って本番に臨むことができるでしょう。

さらに、運転に不安を感じたり健康面で心配がある場合は、無理せず「自主返納」や運転卒業を検討するのも新しい人生の選択肢です。

返納後は運転経歴証明書を活用した割引サービスや移動サポート制度も充実しており、家族や地域の支援を受けながら豊かなシニアライフを送ることができます。

困ったときや不安がある場合は、警察署や運転免許センター、地域包括支援センターなどの相談窓口を活用しましょう。

家族や専門家とよく話し合い、自分らしい安全で快適な移動生活を築いていくことが大切です。

「運転を続ける」場合も「卒業」する場合も、今の自分に合った方法で、前向きに選択肢を広げていきましょう。

最新の法改正や地域ごとのサポートを知り、不安や疑問を一つずつ解消しながら、安心して毎日を過ごせる社会を一緒に作っていきましょう。

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。